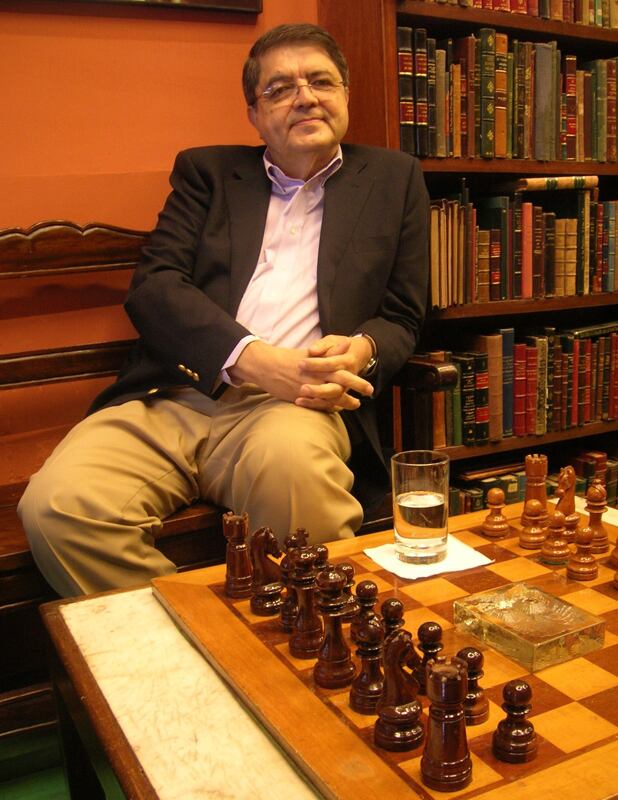

Víctor Hurtado Oviedo vhurtado@nacion.com

En Managua, la casa de Sergio Ramírez está casi frente a la de Ernesto Cardenal, de modo que basta con cruzar una pista a fin de pasar de la prosa al verso. Si esto no es realismo mágico, que venga el crítico Julio Ortega y nos lo explique.

En verdad, la casa de Sergio Ramírez Mercado son pequeñas casas sobre un terreno con vocación de huerta. Las hojas de los árboles atisban por las ventanas para indagar qué escribe Sergio, y así obtienen las primicias: de las páginas van a las hojas.

El celebrado escritor vendrá a San José para presentar su reciente novela , Sara (Editorial Alfaguara) , el jueves 24 a las 7 p. m. en el Teatro Nacional.

Por la vía telefónica, conversamos con el escritor nicaragüense, pero esta vez sobre un género que él cultiva también tan bien: el ensayo. Ramírez ha publicado más de veinte libros de no-ficción, con entrevistas (a él y a otros), recuerdos, crónicas y ensayos. Como ejemplo, recordemos los estupendos ensayos incluidos en su libro La manzana de oro (Editorial Iberoamericana-Vervuert, 2012).

–El filósofo José Ortega y Gasset decía que el ensayo es “literatura de ideas”. ¿Es una buena definición?

–Sí, claro. Como lector de Michel Montaigne , creo que el ensayo es un género literario espléndido. Hay ideas que se expresan mejor en el ensayo que en la novela o el cuento, aunque, a veces, los géneros se juntan. Por ejemplo, acaban de darle el premio de la Feria del Libro de Guadalajara a Enrique Vila-Matas , un maestro en unir el ensayo con la novela.

” Como cualquier otra pieza literaria, el ensayo debe escribirse de manera que enganche y retenga al lector. La aridez hace inútil cualquier escritura: no tendrá lectores”.

–Cuando un ensayista y yo hemos leído el mismo libro, me siento como un hermano de él, como si hubiésemos visitado la misma casa.

–Así es. Uno se encuentra con el ensayista, aunque tengamos algunas opiniones diferentes. La función del ensayo es iluminar al lector para entender el mundo, con claves que el lector no descubre por sí mismo. Esto me pasa cuando leo ensayos críticos sobre libros que he leído y descubro cosas que no había percibido.

”Eso ocurre en la lectura, pero menos en el cine porque es visual y, en cierto sentido, más obvio. En cambio, las palabras son pura imaginación: cada uno las rehace cuando lee un libro ajeno”.

–El ensayista costarricense Luis Ferrero Acosta opinó que “el ensayo exige cultura vasta y profunda”, y el escritor mexicano Gonzalo Celorio anotó que “el ensayo no es el género de la iniciación, sino de la madurez”. ¿Comparte estas opiniones?

–Sí, pero no creo tanto que el ensayo sea un género de cierta edad, sino, más bien, de una cultura ya adquirida. De ejemplo quizá podría servir una experiencia que viví en Berlín a los 30 años. La Editorial Siglo XXI me había pedido escribir un ensayo sobre la cultura centroamericana, pero yo ignoraba mucho de ella. Soy abogado, pero autodidacta en todo lo demás.

”Así pues, durante dos meses leí todo lo que pude sobre cultura centroamericana en la magnífica biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín. Ese estudio me confirmó o me cambió ideas que yo vagamente tenía, y me otorgó una relativa seguridad cuando redacté el ensayo. Podríamos llamar “madurez” a esta clase de enriquecimiento”.

–El filósofo costarricense Roberto Murillo publicó el libro “Estancias del pensamiento” , en cuyo prólogo advirtió: “En estos ensayos alienta una voluntad de forma”. ¿Es esencial esa voluntad de estilo en el ensayo?

–Recuerdo bien a Roberto... En realidad, la voluntad de estilo es necesaria al abordar cualquier género literario. El autor debe procurar la transparencia. En particular, en los ensayos, la densidad, la obscuridad, espantan a los lectores. Si el autor se descuida, las ideas huyen de sus palabras: no logra transmitirlas.

–¿Cómo conservar al lector?

–Yo empleo lo que llamo “constancia narrativa”. El mejor gancho es contar una historia. Yo soy un contador de historias, y esto lo traslado a los ensayos.

–Algunos dicen que el ensayo debe llegar a una demostración, pero el mismo Montaigne escribió ensayos que solo eran divagaciones elegantes...

–Bueno, fue por el gusto de escribir; pero algunos ensayos deben arribar a conclusiones, o presentar elementos al lector para que él extraiga sus propias conclusiones.

–Con el ensayo ocurre también que nos ayuda a conocer una obra literaria o artística que quizá nunca experimentemos directamente: el ensayista nos la trae a la vista.

–Claro. Cuando leo un ensayo sobre un libro que no conozco –a veces, ya “remoto”–, me entra una angustia: quizá nunca lo lea; pero el ensayista nos da, al menos, el consuelo de conocer algo de aquel libro. El ensayista se convierte así en un amigo, en un consejero.

–¿Es un artículo de opinión diferente de un ensayo?

–No necesariamente. Al menos en la escritura, deben cuidarse igual. El periodista y el articulista nunca deben pensar: “El lector no presta atención: puedo escribir de cualquier manera”. Yo trato de ser riguroso hasta cuando escribo mensajes electrónicos pues busco qué disonancias hay: es un vicio.

–Es una virtud. Ciertas editoriales otorgan premios de ensayo a autores de tratados de quinientas páginas...

–Es demasiado... Nadie escribe libros de ensayos, de cuentos ni de poemas, sino ensayos, cuentos y poemas que a veces se publican en revistas. Después, el autor los reúne y forma libros con ellos: son libros que se hacen solos.

–¿Cuáles son los ensayistas centroamericanos que lo han impresionado más?

–Hay tantos... Recuerdo al nicaragüense José Coronel Urtecho y su espléndido libro Rápido tránsito ; los ensayos y crónicas literarias de Rafael Heliodoro Valle en Tierras de pan llevar ; los ensayos filosóficos de Constantino Láscaris , publicados en Costa Rica... No olvidemos los libros El nicaragüense y Torres de Dios , de Pablo Antonio Cuadra , que fueron primero artículos publicados en La Prensa de Managua.

”Fuera de Centroamérica están muchos, como el dominicano Pedro Henríquez Ureña y los mexicanos Alfonso Reyes y Octavio Paz . Jorge Luis Borges fue un notable ensayista, pero con él nunca se sabe dónde comienza la realidad y dónde la fantasía”.

–Háblenos de su reciente novela, “Sara”.

– Sara recrea la vida de la mujer de Abraham desde que salen de Ur . Partí del libro del Génesis , aunque no nos dé muchos datos. Entonces, me metí entre las líneas de aquel libro e imaginé qué pudo haber sido la vida de Sara: no la mujer sumisa y silenciosa que nos insinúa el Génesis, sino una mujer de carácter, que toma iniciativas, como pedir a su esclava que se acueste con su marido para que él engendre un hijo porque ella, Sara, es estéril.

”En mi novela pregunto si Sara pudo haberse quedado callada cuando Dios ordenó a Abraham que matase al hijo de ambos, o cuando ella supo que los ángeles destruirían Sodoma, donde vivían sus parientes.

”Para mí, Sara está llena de vida, de alegría, aunque le hayan prohibido reír. En mi novela, ella trata de romper el molde de la sociedad patriarcal”.

Sara se presentará en el Teatro Nacional de Costa Rica el jueves 24 de septiembre a las 7 p. m. como una actividad de la Feria Internacional del Libro. Esta novela fue publicada por la Editorial Alfaguara y se vende en los locales de la Librería Internacional