Alta, voluptuosa y sonriente, Colombia entró en mi galería y se llamaba Zoraida. Traía sus trabajos en una carpeta, un disco o una llave, buscando exposición, buena fotografía de sus viajes y del Guanacaste que la adoptó hace ya algunos años, pero lejos de la fotografía conceptual en boga, que oscila entre un intelectualismo abigarrado y las obsesiones que engordan la enciclopedia del psicoanálisis.

Después de todo, ella venía de una tierra que amo: el país de Fernando el pintor y Gabriel el novelista, de Shakira y el Pibe, la almojábana y el festival del despecho. Con timidez, fue desenvolviendo su curriculum y descubrí un tesoro.

Todo empieza con esa imagen que no dice nada sin la anécdota: Zoraida montada en una mula en un páramo; mas en realidad es Zoraida de veintipico autorizada para visitar una ciudadela clandestina de las FARC con su cámara.

Aquella simple idea aterraría a cualquier mortal ante el riesgo de pasar –como tantas Ingrids y Claras– una década encadenada a un árbol; pero ella, inalcanzable para la mala leche y con carita de yo no fui, ponía a modelar a Tirofijo y encontraba poesía en la cotidianidad rural de la guerrilla.

La señora joven de Guanacaste me mostraba como si nada sus fotos de Pizarro, el Comandante Papito, y después Pizarro en una misa, y sin mayor contratiempo la siguiente: a Chalita en el entierro de Pizarro. Se confundían las FARC con el M-19 y la bomba del DAS con la de El Espectador, y la violencia guerrillera con la del capo genocida… Se desplegaba toda la Colombia que duele, la de la entraña herida, la que arrastra hasta hoy el asesinato de Gaitán.

Lirismo. Tenía ante mis ojos un fresco de La tierra del olvido, que no olvida nada ni consigue enterrar sus fantasmas. Con incredulidad veía una imagen de la hija de Escobar en su habitación del Hotel Tequendama a los pocos días de la muerte de su padre por el Bloque de Búsqueda (y Zoraida lo contaba con la misma flema con la que mostraba fotos del interior de la Embajada del Japón en Lima cuando la tomaron los “Túpac Amaru”).

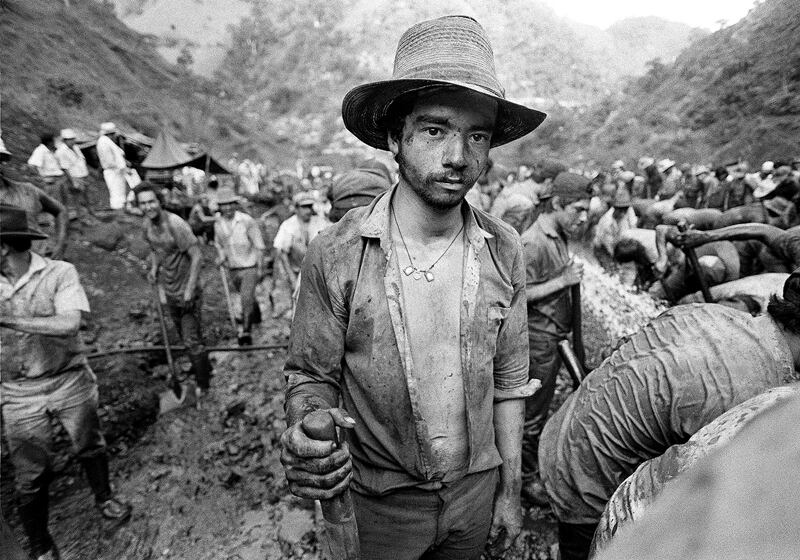

Estaban los niños semiesclavos en las minas de esmeraldas; el niño indígena que caminaba por la selva con su mini-Uzi como antes su padre llevó el bolso tejido lleno de tubérculos; los niños cartoneros residentes de El Cartucho, la calle más postapocalíptica del mundo; una pequeña que ofrendaba una flor en el sepelio de Diana Turbay… ¡Colombia, aparta de mi este cáliz!

Entonces se reveló el secreto: Zoraida Díaz había sido reportera gráfica de la Agencia Reuters para América Latina durante muchos años. Era la autora de aquella famosa imagen en la que Juan Pablo II le pide la hora a Fidel Castro a su llegada a La Habana.

A su haber tenía portadas en The New York Times y The Washington Post, en Liberation y O Globo, en Hurriyet y The Independent…, para no contar las fotos en el interior de casi todos los medios impresos del mundo que estaban suscritos a Reuters; es decir, todos. Había recorrido Marruecos en el entourage de Hillary Clinton y aterrizado en Cuba con el papa.

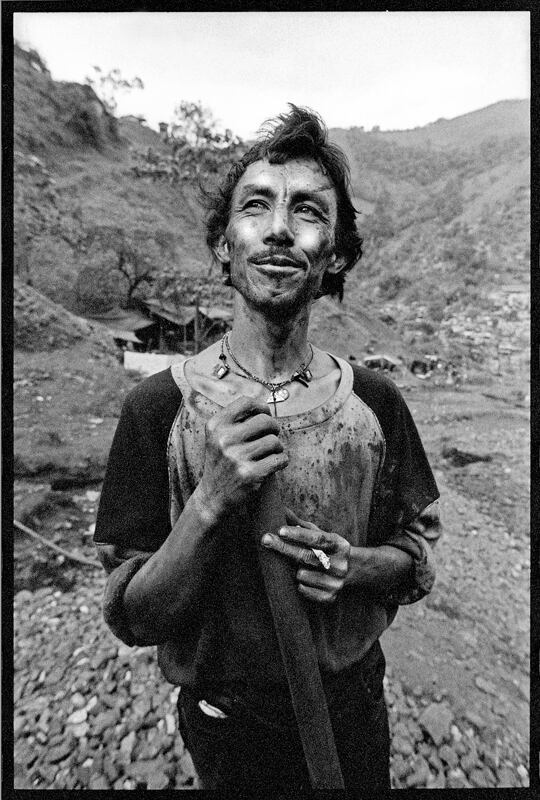

Había un lirismo inherente a cada imagen, que decía mucho más que el hecho mismo sobre el que reportaba. La composición y la profundidad de campo completaban la fijación definitiva de un rostro en la Historia brindándole, más que dignidad, una tremenda humanidad.

Esperanza. Dos novios guerrilleros descansaban como una especie de Pietá revolucionaria. Un paupérrimo minero con una facha entre poeta y El niño azul de Gainsborough. Un pelao de 5 años con pinta de actor cómico que podría estar en el París de Cartier Bresson de no estar pasando hambre en la Bogotá de Virgilio Barco...

Los muertos y los vivos muertos, y los muertos vivos, y esa cotidianidad del drama, y esa pérdida del tabú de la muerte de la que hablaba Antanas Mockus y que permite jugar a las escondidas entre tanques o ir al súper entre edificios en llamas. Era Robert Capa en América Latina, y era Colombia como una patada de burro en pleno hígado, ¡pero vaya patada hermosa!: una diagonal perfecta en blanco y negro, llena de textura.

Un príncipe de la miseria reía exponiendo su diente de oro. A pesar del dolor, de la necesidad inmensa del arte colombiano de exorcizar el pasado explorando sus vísceras, en cada foto podía escucharse a Jorgito Celedón desde La Guajira cantando: “¡Ayyayay, qué bonita es esta vida!”.

El año pasado, por esas ironías de la vida, el banco J. P. Morgan financió el último libro del curador más importante de Colombia: José Ignacio Roca. Publicado por Lunwerg en Madrid, Transpolítico recopila a los artistas de aquel país que han lidiado con el tema de la política nacional entre 1992 y 2012. Están casi todos, y sus propuestas tienen ese carácter indirecto que necesita el arte para no ser discurso.

Zoraida Díaz tiene actualidad y sutileza, una vez que uno aparta aquellas imágenes en las que la violencia es demasiado cruda. Lo que sí queda claro es que el arte como Zeitgeist , como espíritu epocal, lleva a los más sensibles a orbitar en torno a un solo delirio, a una sola urgencia. En Colombia es la política y la violencia, y allí, como en pocos lugares del mundo, el arte sirve un propósito más alejado del cinismo y la frivolidad del arte contemporáneo de Norteamérica, Japón o Inglaterra.

Ese propósito es la reconstrucción de la identidad nacional sobre la base de otros parámetros, que incluyen la esperanza y la dignidad. Ese propósito pasa por la comprensión del pasado para cauterizar sus retoños. En resumidas cuentas, ese propósito se denomina entender por qué pasó lo que pasó y convertir sus restos en abono de futuro.

....

Imágenes a la vista. La exposición (no venal) de Zoraida Díaz estará abierta hasta el fin de octubre en la Galería Klaus Steinmetz (San Rafael de Escazú, costado oeste de Plaza Rolex). Teléfono 2228-0598. La exhibición se compone de 25 fotografías tomadas a finales de la década de 1980.