El instinto de cuidar a los hijos está presente en muchas especies. En las ratas de laboratorio, las madres se encargan de las crías por espacio de tres semanas y, durante ese tiempo, presentan conductas destinadas a cumplir con esa función. Entre ellas se encuentra la conducta de lamer a las crías. Dicho comportamiento, tan sencillo, ha demostrado tener un gran impacto en el desarrollo de las crías: tanto, que se utiliza como medida del cuidado materno.

Una generalización simplificada sería la siguiente: cuanto más lamido le dé una madre a su cría, más cuidado le brinda. Sabiendo esto, es posible clasificar a las madres según el lamido que den: en madres con alto o con bajo cuidado.

Se cuenta entonces con un modelo que sirve para estudiar el impacto materno en el desarrollo de los hijos. El bajo cuidado representa un ambiente familiar adverso durante la infancia, mientras que el alto cuidado representa un ambiente favorable.

Efecto hormonal. Son impresionantes los resultados obtenidos al comparar grupos de crías que han recibido más cuidado con las que recibieron menos. Crías adolescentes y adultas de madres de bajo cuidado ofrecen una respuesta exacerbada al estrés.

Cuando nos estresamos (es igual en ratas y en humanos), en la sangre se liberan algunas hormonas, una de las cuales controla la manera en la que respondemos al estrés.

La liberación de esta hormona (conocida como cortisol en humanos y corticosterona en ratas) es altamente regulada, de forma que la cantidad y el tiempo de permanencia en el torrente sanguíneo sean moderados; de lo contrario, su presencia en el cerebro y en otros órganos podría causar un efecto negativo a largo plazo.

Crías con menos cuidado presentan mayores concentraciones de esa hormona. Al mismo tiempo, estos animales son más ansiosos; cuando afrontan situaciones estresantes, presentan más conductas depresivas que ratas que recibieron más cuidado (se sabe que la exposición al estrés y la depresión están íntimamente relacionadas).

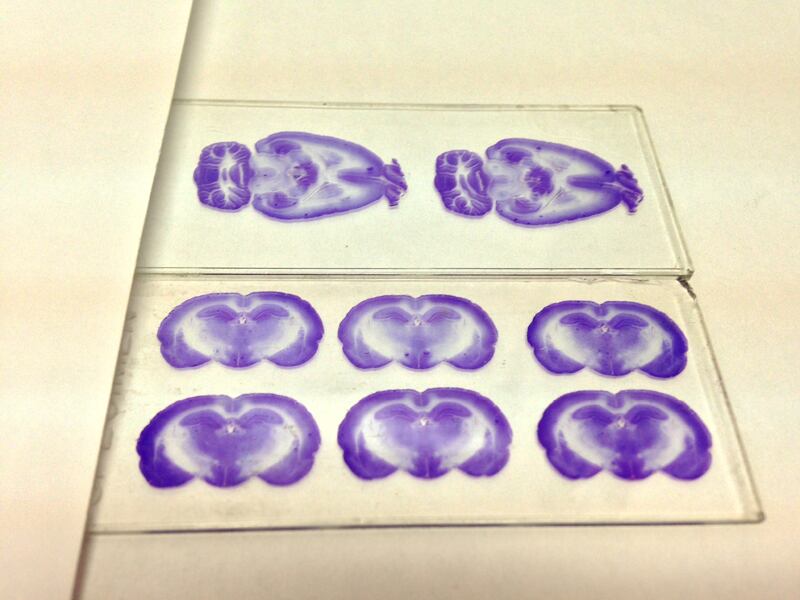

Además, también es diferente el cerebro de crías de madres de bajo o alto cuidados. Por ejemplo, el cuidado modula la cantidad de ciertos neurotransmisores (moléculas que pasan de una neurona a otra permitiendo la comunicación entre ambas) y –aún más interesante– la acción de varios genes.

Epigenética. Uno de los principales descubrimientos realizados gracias al modelo del cuidado materno es la participación de la epigenética en la “programación” de estos efectos. Veamos cómo funciona la epigenética.

El ADN es el material del que están hechos los genes, y debe compactarse (empaquetarse) para caber en el núcleo de una célula. Según cuán empaquetado se encuentre, un gen puede cumplir su función o no.

Sorprendentemente, el alto cuidado puede hacer que el ADN se descompacte de forma que varios genes puedan realizar su trabajo. Por el contrario, el bajo cuidado no induce ninguna descompactación, por lo que los genes terminan apagados. Estos efectos se conocen como “cambios epigenéticos” (externos a los genes).

Lo anterior ha captado la atención de científicos y del público en general ya que podría ayudar a comprender lo que pasa en los seres humanos.

Entonces, cabe preguntarse si el cuidado también modifica la función de nuestro cerebro. La respuesta parece ser afirmativa.

Estudios realizados en personas que sufren depresión indican que la adversidad vivida durante la infancia (por ejemplo, a causa del abuso infantil) genera resultados similares en cuanto a los cambios epigenéticos observados en ciertas regiones del cerebro.

Así pues, hasta cierto punto, lo visto en ratas es similar a lo que ocurre en seres humanos. Es que, aunque una madre humana no lame a su bebé, sí lo besa, lo acaricia y le habla. Además, hay una diferencia con respecto a las ratas: en los humanos, el padre o el encargado comparte (o debe compartir) las labores de cuidado.

Eso solo significa que la participación del padre en el proceso es igualmente importante ya que sus aportes –junto con los maternos– conforman buena parte del ambiente familiar. Lo que en ratas de laboratorio solo involucra a la madre, en humanos involucra también al padre.

Responsabilidades. Vivimos en un mundo complicado, en el cual la familia se enfrenta a la disfuncionalidad y a la desintegración. Factores como la violencia, la pobreza, el abandono o el simple desinterés se conjugan para crear un ambiente familiar adverso. En ese caso se desarrollan muchos de nuestros niños y de nuestras niñas.

Los descubrimientos científicos sugieren que el efecto de tal adversidad modifica el funcionamiento cerebral en el adulto, y que se convierte en un factor de riesgo para sufrir enfermedades como la depresión y el síndrome de ansiedad.

Además, la adversidad puede afectar las capacidades de aprendizaje y la memoria, y la conducta de los individuos relacionada con el estrés. Por suerte, hay una buena noticia, y es que, de la misma forma, un ambiente favorable ejercerá efectos positivos sobre estos procesos.

Los científicos continuarán tratando de comprender las bases biológicas que explican estas observaciones. Mientras tanto, partiendo del conocimiento generado por la ciencia, es nuestro deber –como madres y padres y como sociedad– buscar soluciones para crear ambientes familiares más favorables. De hacerlo, afrontaremos positivamente problemas que van desde la salud humana hasta las relaciones sociales.

La vida moderna no facilita las tareas de cuidado; pues bien, si el tiempo para los hijos es limitado, padres y madres deberán esforzarse por dar una mayor calidad de cuidado que contrarreste el poco tiempo disponible para ellos.

Apenas empieza la discusión sobre cómo llevar a cabo esas mejoras, y deben considerarse muchos puntos de vista. A fin de cuentas, el beneficio será no solo para nuestros hijos, sino para toda la sociedad.

El autor es investigador del Instituto de Investigaciones en Salud y del Centro de Investigación en Neurociencias, entidades de la Universidad de Costa Rica.

.....

Modelos animales. El ambiente en el que se desarrolla un individuo puede afectar de forma significativa el funcionamiento de su cerebro. Esto es particularmente cierto en etapas tempranas de la vida, como la infancia y la adolescencia (o incluso antes). Por tanto, el ambiente familiar puede ejercer efectos capaces de moldear la conducta positiva o negativamente, lo que indica cambios en el cerebro.

En muchos casos, los cambios se mantienen hasta la adultez e incluso pueden acompañar al individuo durante toda la vida. Así como se lee: la familia puede ocasionar cambios en el cerebro, y esto, a su vez, puede beneficiar o perjudicar el desarrollo de una persona.

Cualquiera que haya vivido lo suficiente como para observarse a sí mismo o a los demás, a sus propios hijos, o a los hijos de otros, podría llegar a una conclusión parecida tras un análisis de ciertos detalles.

Quizás sean los psicólogos quienes puedan referirse a este fenómeno con mayor propiedad. Sin embargo, lo que no se conoce de manera profunda es cómo lo que pasa en la familia puede moldear el cerebro de los hijos.

Algunas observaciones concretas se han obtenido de seres humanos, pero se necesita ir más allá, realizar experimentos y comparaciones para comprender qué sucede.

Según principios éticos universales, dichos experimentos no pueden aplicarse a familias humanas. Por tanto, es útil apelar a los ‘modelos animales’; es decir, a representaciones, en animales, de situaciones o condiciones importantes para el ser humano.

Así, los resultados de una serie de estudios enfocados en el cuidado materno en ratas, ofrecen información muy interesante que permite empezar a entender los mecanismos que propician este fenómeno. (A. S. C.)