Mamá murió un martes del 2012, pero ya ella lo sabía desde mucho tiempo atrás.

Para ser exactos, lo sabía desde diciembre del 2001. Eso quiere decir que, durante once años, mi madre supo que, a mis 24, me dejaría solo. Así que tomó cartas en el asunto.

En la Navidad de aquel lejano año, mamá me regaló un libro.

Mamá hacía eso siempre que podía: me regalaba libros, porque yo prefería pasar las páginas que patear una bola. Y no digo esto desde una temprana posición pseudointelectual. Pero es que para patear una bola lo idóneo es contar con amigos que la pateen de vuelta, y yo de esos no tenía muchos. En cambio, con las páginas podía jugar a solas; para leer no necesitaba ayuda, pero sí necesitaba libros.

Mamá sabía todo esto, y me compraba un volumen nuevo cada vez que podía. El tema es que no podía tan a menudo como yo hubiera querido, porque el dinero era escaso. Su salario de secretaria de institución pública se invertía, íntegro, en el pago de la mensualidad de mi primaria privada, que me aseguró nunca tener que estudiar para un examen de inglés pero, también, que los niños del barrio no quisieran patear una bola conmigo porque no iba a la misma escuela pública que ellos.

Los libros, entonces, eran pocos, sí, pero apreciados y exprimidos al máximo. Al ser limitada mi biblioteca, y abundante mi soledad, leía cada página que mi madre me proveía un número abrumador de ocasiones. De existir Dios –y de ser tan sabelotodo como lo pintan los credos– únicamente él podría saber cuántas veces releí el ciclo macabro de Lara Ríos y Arturo Pol: Pantalones cortos, Verano de colores, Pantalones largos.

Una y otra vez. Una y otra vez.

Hubo otros casos, también, otras historias que releía sin cansarme. Al mismo tiempo, empero, nunca mermaba la ansiedad de engrosar la lista por siempre escueta de opciones literarias. Ma, si podés me comprás un libro nuevo.

A veces Ma podía. La mayoría de veces, Ma no podía.

Entre lecturas y la esperanza de más lecturas –eternamente comprometida por el limitado ingreso de mi madre– se desvanecieron los calendarios de mis años escolares. Ingresé al colegio cuando despuntaba el milenio, fatídico 2001.

Sutilmente fatídico, en todo caso. Porque ese fue el tiempo cuando mi madre supo que iba a morir 11 años después, pero no se lo dijo a nadie. Casi podría apostar que ni siquiera se lo dijo a sí misma. Pero lo supo, y tomó cartas en el asunto.

Cuando se acercaban las navidades, mamá tomó su aguinaldo y se fue de compras con papá, porque entre ambos lograban hacer magia: juntos, dominaban el subrepticio arte de estirar los billetes para alegrar a los hijos. Compraron algunos regalos para mis dos hermanas, y otros para mí.

Entre ellos, iba un libro.

El libro no era un clásico ni un título poco conocido, pero el arte no necesita ser clásico ni poco conocido para ser trascendental. “El arte solo necesita afectar a una persona para ser efectivo, pero necesita afectar a muchas personas para ser importante”, escribió, por esas fechas (aunque yo no lo leí hasta la semana pasada), Chuck Klosterman, un periodista gringo.

Ma, sin haber leído a Klosterman (ni sabiendo que yo lo leería mucho tiempo después), entendió eso perfectamente, y cuando empezaron a soplar los alisios del despuntar del milenio, me compró Harry Potter y la piedra filosofal.

No recuerdo cuánto tiempo me tomó devorar el libro, pero sé que fuimos a ver la película basada en este en las primeras semanas del 2002 y, para entonces, yo ya había leído la primera novela de J. K. Rowling varias veces.

Esa es, en realidad, una forma bastante cruda de ponerlo. Esto es más acertado: en pocos, poquísimos días, Harry y yo ya éramos amigos inseparables.

Pasaba horas a su lado, leyendo sus aventuras y desventuras con pasión mientras escuchaba otro descubrimiento que marcó mi preadolescencia: el disco S&M, en el que Metallica ofrecía un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco.

De la veintena de canciones que banda y orquesta interpretaban juntas con maestría, una en particular resonaba con mi amigo Harry y conmigo.

Desde entonces pensaba que Hero of the day es una canción sobre un hijo que debe enfrentarse a los villanos por sí solo, sin la ayuda de su madre, pero al mismo tiempo extrañándola, rumiando por su protección y su cariño. “Mama, they try and break me”, canta James Hetfield; “Mamá, están intentando romperme”, se lamenta el hijo sin su madre.

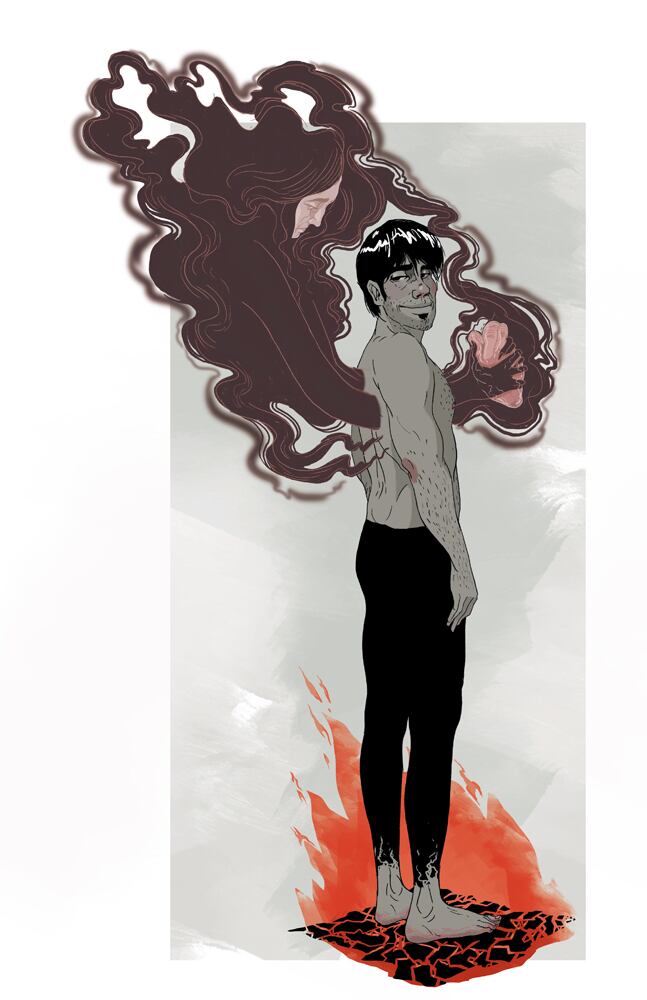

Esa era, en esencia, desde mis ojos, la historia de Harry, una que no podía evitar, una que llevaba tallada en la piel, evidente al lector desde la cubierta misma de La piedra filosofal.

En la tapa del libro aparecía una caricatura de Harry volando en una escoba, su frente por siempre marcada con la cicatriz de un rayo. El libro explicaba la marca: Lily, la madre de Harry, había sacrificado su vida para defender la de su hijo frente al malvado Voldemort.

Durante todo el libro –y, realmente, durante toda la saga de Potter, que todavía amo con fiereza–, la marca del rayo simbolizaba el sacrificio de Lily y la batalla eterna de Harry por sobrevivir, ante todo y sin su madre.

Mamá no sabía esto, y al mismo tiempo lo sabía.

Mamá no sabía que se iba a morir, y al mismo tiempo lo sabía.

Mamá compró ese libro para mí por otras razones, y al mismo tiempo por esa única razón.

Once años después, un martes, mamá murió en el Hospital Max Peralta. Eran las 4:35 de la tarde. 24 años antes, en ese mismo hospital pero un lunes y no un martes, a las 4:35 de la tarde nací yo. No descarto que, desde ese mismo momento, desde mi nacimiento, mi madre supiera que iba a morir, que me iba a dejar solo, que tenía que tomar cartas en el asunto.

Cuando Lily Potter protegió de la maldición asesina del malvado Voldemort a su hijo, Harry recibió un poder especial. El más grande sacrificio de su madre dio a Harry la mayor protección posible para que nada pudiera dañarlo.

Cuando Ma murió, se aseguró de que ya nada nunca pudiera dañarme a mí. Porque nada nunca podría doler tanto como perderla a ella.

Desde entonces, soy libre de cualquier dolor. Ese es mi poder especial.

Durante los últimos cuatro años me han roto el corazón, me han despedido de mi trabajo, amigos me han abandonado, personas malas y falsas se han aprovechado de mí: nada me ha lastimado. He pasado por los sufrimientos propios de la existencia humana, pero la protección de mi madre sigue intacta.

Harry lleva su cicatriz del rayo en su frente; la mía la llevo por dentro.

Da igual enfrentarse a un mago malvado o la vida misma. Harry y yo vamos cubiertos por la misma protección, mientras de fondo retumba en mi cabeza, este y todos los días de la Madre desde el 2012 y por el resto de mis años, Hero of the day de Metallica junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco.

“Mama, they try and break me”.

Vos tranquila, Ma. No podrán.