Un zumbido de libélulas batió el aire. La espuma de las olas rizaba la arena de un mar esmeralda. Abajo, la ciudad y su gente parecían hormigas sobre un mantel blanco. Los crisantemos se abrían al amanecer.

Algún curioso vio caer del cielo un huevo metálico. Segundos después un relámpago partió el sol en mil pedazos y una lengua ígnea evaporó a niños, mujeres, hombres, ancianos, plantas y animales.

En una millonésima de segundo el estallido atómico elevó la tibia mañana a un millón de grados centígrados; una onda expansiva de seis mil grados de calor carbonizó a todo ser vivo en 12 kilómetros a la redonda y, sobre la ciudad calcinada, se irguió un hongo fosforescente de 13 kilómetros de altura, que mató de golpe a 70 mil personas y cinco minutos después liquidó a 130 mil más, bañadas por una lluvia radiactiva.

Todo ardía y a su lado, el infierno era una primavera eterna. A las mujeres que llevaban un vestido estampado, les quedó tatuado en la piel como un arabesco; los relojes de pulsera quedaron soldados al hueso de la muñeca. Los cadáveres vivientes deambulaban por las calles con la sangre licuada, muchos no tenían ojos, en lugar de brazos y piernas les colgaban muñones, la boca era un agujero y gritaban como cigarras.

Fuera de peligro y aún con sus anteojos polarizados para evitar cegarse por el resplandor, los pilotos norteamericanos celebraron el éxito de la misión. Solo hubo un pequeño error; el comandante Claude Eatherly hizo mal los cálculos del viento, y la bomba explotó sobre el Hospital Shima, en lugar del puente Aioi, donde originalmente debía caer.

De la escuadrilla de siete bombarderos el Straight Flush debía guiar al Enola Gay hacia el objetivo, para que abriera su panza y expulsara a Little Boy, el tierno nombre que le endosó el coronel Paul Tibbets a la primera bomba nuclear lanzada, el 6 de agosto de 1945, sobre la japonesa ciudad de Hiroshima.

Agazapado en la cabina del Straight Flush, Eatherly lucía extraviado, disperso y lejos de la algarabía de sus camaradas.

Apenas aterrizaron en la base aérea de Tinian Eatherly cayó al piso, no pudo dormir, lo llevaron a la enfermería y ahí le recetaron analgésicos porque le dolía mucho la cabeza. Fatiga de combate, diagnosticó el médico.

Tres días después Claude se despertó gritando, sentía que el cráneo le hervía. A esa misma hora, a las 11 de la mañana, el B-29 Bocks Car, liberó sobre Nagasaki a Fat Man, otro dispositivo nuclear que mató en el acto a 80 mil personas.

El Reino del Crisantemo se rindió el 15 de agosto de 1945, miles de samuráis hicieron el sepuku y ya no hubo más vientos divinos que se inmolaran por el Emperador Hirohito. Solo devastación y ruinas quedaron de un imperio que sería eterno.

El piloto loco

Cuando Claude dejó sus estudios en Texas, para enrolarse en el ejército, creía en la honorabilidad de la guerra y en el cumplimiento del deber. Pero, al regresar de Japón, se sentía un miserable.

Todos los tripulantes de los bombarderos que destruyeron Hiroshima y Nagasaki fueron recibidos como héroes, condecorados y adorados por las multitudes. No era para menos, porque si bien ellos no iniciaron la guerra si la acabaron.

A los 29 años se retiró del ejército y sepultó a sus fantasmas. Consiguió trabajo en una empresa petrolera en Houston e intentó llevar la vida normal de un ciudadano ejemplar. Nunca faltó a la oficina, estudió leyes, lo ascendieron a director de ventas, compró una casa linda con jardín para invitar a los amigos a tardes de hamburguesas y cervezas.

Quiso ser feliz, tenía esposa, hijos y un hogar seguro. El mundo era perfecto, de no ser por una razón: ¡No podía dormir!

Apenas cerraba los ojos aparecían ante sí miles de rostros desfigurados, quemados hasta los huesos, irreconocibles, triturados por el fuego, sombras que una vez tuvieron vida y ahora habitaban en el fondo de sus sueños.

La culpa corroía sus entrañas. Los somníferos de nada servían. El dinero de su pensión lo enviaba íntegro a las víctimas de Hiroshima y les suplicaba perdón, pero sus cartas fueron interceptadas por las autoridades y jamás llegaron a su destino.

Decidió suicidarse con una carga de barbitúricos, para su desgracia lo rescataron pero dio con sus huesos en un hospital psiquiátrico.

Cuando salió no supo qué hacer con sus remordimientos. A veces cuerdo, pero en otras loco. Solo pensaba ocurrencias y un día falsificó un cheque; fue descubierto, lo atraparon y el juez lo condenó a un año de cárcel.

Por su buena conducta lo liberaron y en Dallas asaltó una tienda con una pistola de juguete. ¡Es que nadie lo quería matar! De nuevo lo mandaron al asilo para dementes y de ahí salió con una pensión de $132 mensuales.

Todos se avergonzaban de su conducta. Su mujer lo abandonó, sus amigos lo tildaron de cobarde y el gobierno montó contra él una campaña de desprestigio, al punto que no hay biografías ni rastros de su existencia.

Su propio hermano lo denunció y la paciencia militar llegó a su límite. En el Hospital de Veteranos de Waco lo sometieron a baños helados y electrochoques, para curarlo de un trastorno ansioso y de esquizofrenia.

Nada cambió. Vivió muchos años entre tribunales y hospitales. Un día robó un cajero, pero no se llevó un centavo. Atracó oficinas de correos y al fin logró llamar la atención de la prensa y lo bautizaron como el “piloto loco”.

Pero nadie se enfrenta al poder y sale ileso. La prensa lo acusó de traidor, alcohólico, ludópata y vicioso. Según ellos, las fantasías de Eatherly surgieron porque no fue escogido para pilotar el Enola Gay, y por envidia con el General Paul Tibbets, un auténtico héroe que “duerme muy tranquilo todas las noches”, o de Joe Siborik, reponsable del radar, que dijo: “Solo era una bomba, aunque un poco más grande”.

¿Quién se creía Claude Eatherly para cuestionar el ideal del héroe de guerra?, y para arruinar un proyecto que costó dos mil millones de dólares y fue una advertencia a la Unión Soviética, para evitar su avance hacia Japón, en los albores de la Guerra Fría.

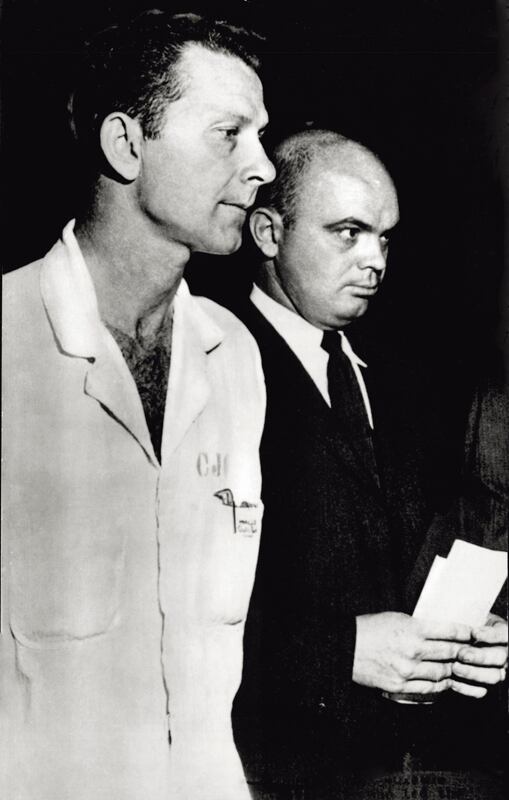

Su caso llegó a oídos del filósofo austríaco Günther Anders y este le ayudó a liberarse de los terrores, del dolor y de la culpa. Escribió el libro El piloto de Hiroshima , más allá de los límites de la conciencia, como testimonio de que la culpa es el único enemigo real del hombre.

Encerrado en un manicomio Claude Eatherly murió a los 70 años, el 1°. de julio de 1978. Yace en una tumba olvidada, junto a su esposa Annie Laurie.

Nunca se liberó del laberinto de su soliloquio y tal vez aún sigue atado a la cabina del avión –como el Segismundo de la Vida es sueño – donde respira las cenizas de lo destruido, y un largo y solitario espacio lo rodea para siempre.