Estoy en una pequeña sala dentro del edificio de la Policía Penitenciaria, en San José centro. Estoy sentada frente a Nilson Gomes, quien es el encargado de colocar las tobilleras electrónicas a los reos.

Soy Katherine Chaves Ríos. Tengo 23 años y unas cuantas deudas por pagar. Un día se me presentó una oferta “buena” en remuneración, pero bastante comprometedora: meter droga a una cárcel. Las circunstancias de la vida me hicieron animarme y hoy lo estoy pagando.

Me sentenciaron a andar cinco días monitoreada con una tobillera electrónica. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque, en realidad, esto es solo un experimento periodístico.

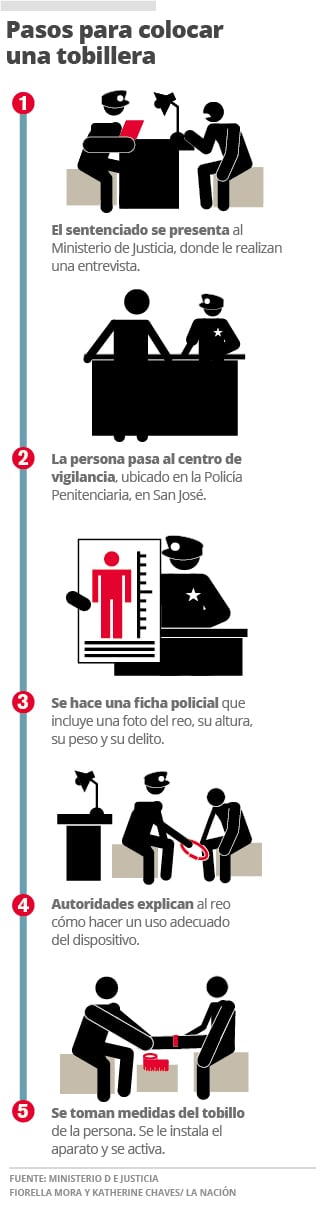

Para realizar el ejercicio, el Ministerio de Justicia me citó para colocarme el dispositivo el lunes 13 de marzo, a las 6 p. m.

Gomes tiene que hacerme una entrevista para determinar cuál es mi arraigo domiciliar y laboral, pero, por tratarse de una prueba, omite esa parte. Tampoco hace la ficha policial (tomar fotografía, apuntar peso y estatura).

Me pregunta en cuál pierna quiero colocar el dispositivo. Le indico que en la derecha y, sin mucha demora, el funcionario se acerca y mide con una cinta métrica el tobillo. Eso le permite conocer cuál es la faja que me sirve; es decir, una que no quede ni muy floja, ni muy apretada.

Se retira por unos minutos y, cuando vuelve, ya trae en sus manos el aparato que me acompañará por los próximos cinco días.

Gomes conecta un extremo de la cinta al dispositivo negro. Luego, rodea mi tobillo con esa tira y conecta el otro extremo.

“Ya está siendo monitoreada”, advirtió Gomes. Son cuatro palabras que, sin proponérselo, se convierten en un peso extra sobre los hombros de cualquiera. Pero, lo que uno puede creer que pasará a partir de ese momento es nada en comparación con lo que realmente sucede.

En tanto me colocan la tobillera, un oficial de la Policía Penitenciaria introduce en el sistema mi zona de inclusión; es decir, los únicos lugares donde tengo permitido circular. Este proceso no es visto por el reo porque se hace en otra sala.

Mis sitios permitidos son La Uruca, San Pedro, Tibás, San Pablo de Heredia, San José centro y el Parque de la Paz.

Si un reo se aleja de su zona de inclusión, el aparato comienza a vibrar y, si hace caso omiso, la Fuerza Pública lo iría a buscar. Vamos a ver qué ocurre.

Por lo pronto, ahora y hasta el viernes 17 de marzo, soy parte de los 100 reos que son vigilados a distancia por el Ministerio de Justicia gracias a la colocación de una tobillera electrónica.

El costo diario de usar cada dispositivo es de $18 (unos ¢10.000) para dicha entidad.

***

Día 1: Lunes 13 de marzo

Jaloneos de niños, rechazo y mucho miedo

Salgo del edificio de la Policía Penitenciaria, a eso de las 6:30 p. m., y me quedo en la acera. En ese instante, tres mujeres -una de ellas lleva a una niña agarrada de la mano- pasan cerca.

La muchacha que lleva a la menor, me ve de cabeza a pies y, como ando con un vestido, pudo observar el dispositivo. Sin pronunciar palabra, tomó más fuerte a la niña de la mano y la jaloneó hacia ella. No había tenido la tobillera ni por media hora y ya había recibido el primer reproche.

Regreso al periódico, me lavo los dientes y, pese a que estoy sola en el baño, me siento vigilada.

Son las 7 p. m. del lunes y tengo hambre. Recojo a mi mamá en la casa, en La Uruca, para irnos a un restaurante de comida rápida, en paseo Colón.

Entro y una que otra mirada curiosa se posiciona sobre la tobillera, pero nadie se atreve a preguntar nada. Pero, más que curiosidad, percibo temor.

Las personas prefieren hasta cederme su lugar en la fila, antes de tenerme a su lado. Una situación que nunca antes había pasado.

Una hora después, estoy en un supermercado, en La Sabana. El rechazo es más evidente: para las personas es extraño ver a alguien con tobillera haciendo las compras.

No obstante, al igual que en el restaurante, la gente me abre espacio. Hay temor; eso se nota y me empodera.

Esta noche, la tobillera no me vibró en ningún momento, esto pese a que me salí de mi zona permitida. El Ministerio de Justicia me había advertido que eso podía ocurrir si tenían alguna emergencia con un reo verdadero.

***

Día 2: Martes 14 de marzo

"Usted es de las mías, má, ¡qué orgullo!"

Un nuevo día con la tobillera y es extraño hasta bañarse con ella. Me vuelvo a poner un vestido, porque la idea es que las personas puedan ver el dispositivo. De por sí, esconderlo no es tarea fácil, porque no es nada discreto.

Es de mañana y estoy en el periódico. Hasta mis propios compañeros me preguntan: "¿A cuánta gente mató?", "Eso es para puros delincuentes" o "No sabía que tenías problemas judiciales, ¿qué hiciste?".

Otros con quienes no tengo mucha cercanía, solo me miran con desconfianza y callan.

A las 2:30 p. m. salgo, en compañía del fotógrafo John Durán, al centro de San José.

Camino por el parque Morazán y una pareja es la primera en hacer mala cara.

El muchacho abre los ojos y codea a su acompañante. Ella, sin entender mucho qué ocurre, le pregunta que qué pasó. Él, sin hablar, le retuerce los ojos y aligera el caminar.

Continúo y me siento en una banca. Al lado izquierdo tengo a un grupo de cuatro muchachas, quienes comentan que no tienen nada que hacer y que podrían quedarse un “buen rato” más en el parque para disfrutar del día.

Cuando una de las jóvenes ve el dispositivo, insta al resto a irse. “Vamos, mejor vamos, ya no quiero estar aquí”, alega. Las demás no entienden, pero acceden y se van. En un abrir y cerrar de ojos, estoy sola en la banca.

Sigo mi camino. La situación no cambia: la gente se aleja y hace mala cara. Pero ninguno se atreve a preguntar.

A la salida del parque, hay tres policías que, si bien intentan disimular el asombro, no pueden quitar la mirada del aparato. Por un momento, me siguen con la mirada, pero, después, lo dejan de hacer.

Sigo mi camino por las calles josefinas. Paso por la avenida Central y hay gente que hasta se tuerce con tal de ver el dispositivo y mi cara.

Después de que paso por un puesto de verduras, los vendedores comentan, según ellos, en voz baja: “Esa vieja anda con un brazalete, mae. Pero no se ve mala. Vea la vara, mae, con cuidado”.

Llego a la plaza de la Cultura y una mamá prefiere sacar a su hija de los chorros de agua que hay, antes que seguir ahí, al lado de la muchacha que anda con una tobillera. Ellas se fueron.

En ese momento, una vendedora de paletas se me acerca y lo único que me espeta es: “Usted es de las mías, má, ¡qué orgullo!”. No me dejó ni responderle, pero pocas veces me he sentido tan acuerpada por alguien.

Luego, me siento al lado de otra muchacha, que anda con una niña de unos 3 años. Ella continúa jugando con la menor, pero no quita la mirada del aparato.

Insiste en observarlo y, de inmediato, intenta ver mi cara, como si tratara de incorporarla en su propio archivo delictivo. Ya, para ella, quedé tachada.

En otro punto de la avenida Central, un vendedor de discos grita: “¡Qué rico se le ve ese vestido!”. Me detengo y lo vuelvo a ver con cara de reproche. Él va a encararme, pero, antes de hacerlo, me revisa de pies a cabeza, se encuentra con la tobillera, se calla y me da la espalda.

Otro acosador me dijo que soy muy linda; segundos después un compañero suyo lo aconsejó: “Mae, cuidado, tiene un chunche (dispositivo) de esos”. Me quitan la mirada y siguen en lo suyo.

Mientras que un señor que departía con unos amigos insistió: “Tan bonita, pero tan mala. ¡Toda una lástima!”.

Los reproches continúan por donde ando. Son las 6 p. m. y estoy en un centro comercial, en Moravia.

Nadie me prohíbe el ingreso a ninguna tienda, pero los dependientes me ven con cierto recelo y los guardas de seguridad me prestan una atención que nunca antes había recibido. No me siguen, pero basta con ver las señas que se hacen entre sí para entender que me vigilan.

Pasadas las 7:30 p. m., regresé a mi casa.

Pese a que, otra vez, me salí de mi zona de inclusión, no recibí ninguna alerta. Punto para la "reclusa".

***

Día 3: Miércoles 15 de marzo

"Por eso te tenés que portar bien"

Es la 1 a. m. Estoy despierta porque la tobillera no deja de vibrar. No sé qué pasa. No sé qué hacer. Supongo que debe ser la batería. Lo conecto al cargador portátil y deja de vibrar.

A las 2:42 a. m., vuelve a vibrar. Y así estuvo hasta las 7:30 a. m., aproximadamente. Nadie podía dormir con eso.

A las 9:30 a. m., se vuelve a activar y la justificación que dan en el centro de monitoreo es que salí tarde de mi casa (se suponía que tenía que salir a las 7:30 a. m. siempre).

Pero, luego, una oficial me llama para indicarme que las vibraciones se dan porque el dispositivo tiene 10% de batería. Si ellos no me avisan, no tengo manera de saberlo porque el dispositivo no me muestra cuánta carga tiene. Lo conecté otra vez y dejó de vibrar.

Cuatro horas después, me vine para Alajuela. Estoy en el parque Juan Santamaría, paseando con un vestido, y la historia es la misma.

Pero, en este caso, hubo un ingrediente adicional: una pareja de policías municipales me siguió por el tiempo que estuve ahí. Nunca se me acercaron a hablarme o preguntarme por el dispositivo. Solo me seguían.

Me voy al parque Central de la provincia y, en unos minutos, me encuentro, otra vez, con los mismos oficiales.

Eso, sin duda alguna, provoca que la gente me vea con mayor recelo, como si portara en mi tobillo un rótulo que dice: “Soy delincuente”. Pero en ningún momento me sentí incómoda. Todo lo contrario: ¡Soy la mala del parque!

Para darles tranquilidad a esos policías, decido irme al parque de la Paz, en San Sebastián. Ahí casi no había gente y la poca que está me ve con reservas, pero no le da tanta importancia.

Todo lo contrario pasa en un centro comercial en Heredia. Son las 7 p. m. y busco ropa. Los clientes de algunas tiendas tratan de evitarme y salen del local en donde estoy.

Una mamá, sin importarle que yo estuviese al frente, previno a su niña de unos 5 años: “Por eso (señala el dispositivo) te tenés que portar bien”. Y siguió caminando.

Otra vez, pese a que me salí por mucho de mi zona de inclusión, no recibí ni la más remota alerta.

***

Día 4: Jueves 16 de marzo

"No se acerque a gente mala"

La tobillera continúa sin vibrar. Salgo del periódico, a eso del mediodía, para ir a almorzar a un restaurante de comida rápida. Ahí no hubo reacción; el local estaba desocupado.

A eso de las 2:40 p. m., me voy a Escazú y, al fin, vibró porque me salí de la zona permitida.

Llego al parque Central y, allí, afloran los estereotipos relacionados con la apariencia de las personas. Ya no ando en vestido, sino con un pantalón corto y una sueta con el gorro puesto. El dispositivo, como siempre, es visible.

En una parada de buses, la gente que está alrededor agarra con fuerza los bolsos, me ve con mala cara y, si es posible, se monta en el primer autobús que pasa. Todo sea por alejarse de la muchacha en fachas que porta una tobillera electrónica.

La única valiente que se acerca a preguntarme qué es el dispositivo es una niña, de unos 10 años. Claro es por un tema de curiosidad y no por preocupación.

La mamá le grita su nombre y la llama. “Venga, no se acerque a gente mala, se lo he dicho”, le reprocha.

En el mismo parque, unos muchachos se asombran al ver el dispositivo. Uno de ellos indica: “¡Qué miedo! No sabía que había gente con eso”.

En ese instante, sentí otra vibración. El centro de monitoreo quería recordarme que me salí de mi zona.

***

Día 5: Viernes 17 de marzo

Indiferencia ciudadana

Ya hasta estoy acostumbrada a dormir con la tobillera... a vivir con ella. Pero hoy es nuestro último día juntas.

El plan inicial era ir a Cartago, pero terminé, de nuevo, en el parque Central de San José. La idea es intentar violentar el dispositivo; todo con autorización de Justicia.

Estoy sentada en una banca y, ante la mirada de muchos curiosos, intento quitarme el dispositivo. La tarea resulta difícil.

La gente ve lo que hago, pero nadie se dispone a llamar a alguna autoridad para que lo impida. Ayuda, además, el hecho de que no hay ningún policía cerca.

Me siento en alguna banca, comienzo a forzar el aparato y los presentes se van. El único que se queda al lado es un muchacho, de unos 27 años, quien me ofrece ayuda muy solapadamente. Pero luego se va.

Por más que intento, no pude zafarme de la tobillera, así que me fui del parque Central hacia la Policía Penitenciaria para que me cortaran la tira, a las 2:09 p. m.

***

Un dispositivo que empodera al que lo anda

Cuando surgió la idea de colocarme una tobillera, la pregunta que se vino a la mente de muchos fue: “¿No le da pena que la vean con eso?”.

La respuesta la tuve en la primera hora de andar con el dispositivo: “No”. Por el contrario, el hecho de que la gente le tema a uno, genera empoderamiento.

Manuel Delgado, coordinador de la Unidad de Seguimiento y Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia, aseguró que ya se les han presentado casos en los que el reo siente esa superioridad por portar el aparato.

“Tenemos casos en los que la persona ha sido sentenciada a dispositivo y viene del Tribunal para que se le coloque. Pero, como la sentencia no está en firme, no se le puede colocar. Eso molesta a la persona porque quería llevarse puesto el dispositivo, porque qué chiva es”, detalló.

Según el jefe, los reos lo consideran como un “símbolo de poder” ante su grupo y las demás personas.

“Ellos tienen que entender que esto no los convierte en un superhéroe, ni que es el más malo”.

Tratamiento.

Para evitar que ese sentimiento aparezca, Delgado comentó que, en la entrevista de ingreso, al reo se le hace un refrescamiento sobre su situación y que cualquier acción puede agravarla.

“Le recordamos que está en una condición no favorable porque tiene sentencia. Sus conductas no pueden agravar su situación. Lo que buscamos en entrevista es que la persona entienda que cometió un delito, que va a cumplir la sentencia con un dispositivo porque así lo determinó un juez. Y que el aparato es solo para descontar su pena, nada más que eso”, insistió Delgado.