Seis uniformes cafés se mueven entre los matorrales y el barro, entre los charcos y los árboles. Desde arriba, el sol envía rayos que les queman las nucas, pero daría lo mismo si lo que hubiera fuera tormenta; si el camino fuera pavimentado o un pantano con cocodrilos o un río bravo. Da lo mismo. Los elementos nada saben de tratados internacionales; de fronteras políticas o pleitos diplomáticos.

A los uniformes cafés, en cambio, les corresponde la salvaguardia, precisamente, de esos límites. Esos límites a veces se marcan con un muro de concreto; otras veces con un alambre de púas y, muchas veces, con nada más que una línea imaginaria que divide dos países. Dos países tan cercanos que parecen hermanos; como hermanos, a veces sus pleitos son tensos y pesados.

Al calor de esos pleitos, palabras como soberanía y resguardo cobran relevancia en medios, en diálogos políticos y en el imaginario colectivo. A veces, esas palabras y esos pleitos llegan a escenarios muy elegantes, como cortes de justicia en países europeos.

Aquí, sin embargo, a merced de los elementos, seis uniformes cafés, que pertenecen a la Policía de Fronteras, caminan y vigilan los últimos –o los primeros, según se les mire– metros de territorio nacional; cosida en sus uniformes, una bandera tricolor inamovible.

***

Esta historia comienza antes, en realidad, al pie de una bandera tricolor que ondea, brillante bajo el sol caluroso de la zona norte.

La brisa es suave, la mueve solo de vez en cuando, cuando el viento sopla y refresca la humedad que, por momentos, parece comerse vivo a Tablillas, el puesto fronterizo que visitamos en primera instancia.

Tablillas se encuentra unos seis kilómetros al noreste de Los Chiles, uno de los extremos septentrionales del país. La bandera ondea marcando el puesto migratorio donde se ubican las instalaciones de la unidad móvil de la Policía de Fronteras que vigila la zona de Los Chiles, Medio Queso y, en general, el perímetro que marca la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

—Vigilamos desde el mojón 12 al mojón 2 –cuenta Alvarado, quien se llama Diego.

Entre esos diez mojones –de los veinte que separan a un país del otro– se extienden 51 kilómetros lineales, desde donde estamos hasta Boca de San Carlos –en la desembocadura de dicho río–; la misión de Fronteras, sin embargo, no se limita al propio borde fronterizo: Alvarado cuenta que vigilan más o menos 5 kilómetros previos al perímetro.

Es decir, que entre los 25 hombres –un número aproximado– que conforman la unidad móvil –así se les llama a los puestos de Fronteras– de Tablillas se le da vigilancia a unos 255 kilómetros cuadrados, más o menos. Es un anillo amplio y los recursos son limitados: de esos 25 hombres a disposición, 15 trabajan de día y otros 10 (o más, según la situación) de noche.

Las jornadas de los policías son extensas y extenuantes, también. Se trabajan seis días consecutivos, y luego tienen derecho a seis días libres. Las jornadas son de 12 horas diarias –al menos en el papel–, pero aunque un oficial esté fuera de horas laborales debe permanecer en las instalaciones de la unidad móvil, a las órdenes de su capitán.

En Tablillas, por fortuna para Diego, el movimiento es más bien bajo. Mientras damos un paseo por las instalaciones, comenta que por el puesto fronterizo pasan unas 500 personas por día: 200 que ingresan, los demás que salen del país. Es raro topar con problemas de tráfico; lo más común es que la gente intente pasar medicinas de un país al otro sin contar con permisos, pero siempre en cantidades pequeñas.

Diego nos muestra los contenedores acondicionados para servir como oficinas, baños y aposentos para los policías. Son instalaciones temporales, relata, erguidas hace más o menos un año; cuentan con aire acondicionado y zonas verdes. Existen planes para que sean reemplazadas, pronto, por un edificio apropiado, con condiciones de vida dignas para los oficiales.

Caminamos hacia la aguja que parte la carretera en dos: de un lado Costa Rica, del otro Nicaragua. Un toldo cubre una mesa de plástico donde oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería revisan los bultos y sellan los pasaportes de los individuos que entran y salen del país. Por Tablillas no pasan vehículos pesados con mercadería, ni tampoco autobuses; solamente particulares.

Cerca del toldo se puede ver el viejo puesto policial: una vieja casa que apenas parece capaz de mantenerse en pie. En su interior, la humedad lo ha corroído todo. Una hoja de papel pegada con cinta en la puerta enlista los bienes que se encuentran ahí dentro: una cocina de gas, un percolador, tres catres, otras cosas. Todo está sucio y triste. Allí, por fortuna, ya no pernocta nadie.

Del otro lado del umbral migratorio, se atisban las oficinas de controles migratorios nicaragüenses. Junto a la aguja, un pequeño quiosco da sombra a un par de soldados y un oficial de migración. Saludan, pero solo conversan cuando la grabadora está apagada y le huyen a la cámara.

—El conflicto es entre los gobiernos, no entre las personas –dice Diego. Cuenta que entre ellos y los funcionarios de Nicaragua, la relación es cordial y, cuando es posible, se echan el hombro mutuamente.

Es un puesto tranquilo, el de Tablillas. Diego se siente feliz por ello. No sabe todavía que esa noche no podrá dormir sino hasta pasadas las dos de la mañana; descansará solo tres horas, antes de que el deber lo obligue a estar, una vez más, de pie. La vida de un policía es así: nunca se sabe cuándo tocará pasar la noche en vela junto a un sospechoso recién capturado.

***

Una muchacha en una esquina, sus zapatos manchados por el barro, su rostro consternado, salta a la calle y con los brazos llama la atención de una de las patrullas, que detiene su marcha frente a la Soda Medio Queso.

Para entonces, llevábamos unas dos horas de patrullaje en medio de fincas y callejuelas apenas transitables que se extienden entre la carretera principal de Los Chiles –que lleva hasta Nicaragua– y la Ruta 1856 –la infame trocha fronteriza–. Es una tarea diaria para Fronteras: vigilar la zona, avisar a los camiones del mal estado de un puente, visitar a los finqueros y estrechar los lazos positivos con la comunidad.

Fue mientras hacíamos el camino de vuelta a Tablillas que encontramos a la muchacha en una esquina, sus zapatos con barro, su mano pidiendo ayuda. La patrulla detuvo su marcha y Diego Alvarado saltó del vehículo. Conversó con la muchacha durante un par de minutos y, mientras le escuchaba, hizo una seña para que la patrulla se acercara.

De pronto, Alvarado sube al carro y las dos patrullas de Fronteras salen disparadas sobre la carretera.

Nuestro vehículo, un poco más atrás, les siguió hasta que se detuvieron, a unos 300 metros, donde caminan dos hombres a quienes se les ordena detenerse.

Sin pararse a recibir órdenes ni hacerse señas, los ocho oficiales que viajaban repartidos en ambas patrullas salen de los vehículos y se mueven en una coreografía que parece ensayada hasta la saciedad. Los policías se mueven rápido: mientras unos detienen a los hombres, otros oficiales revisan sus pertenencias, otros detienen el tránsito y otros más vigilan el perímetro. La coordinación es milimétrica.

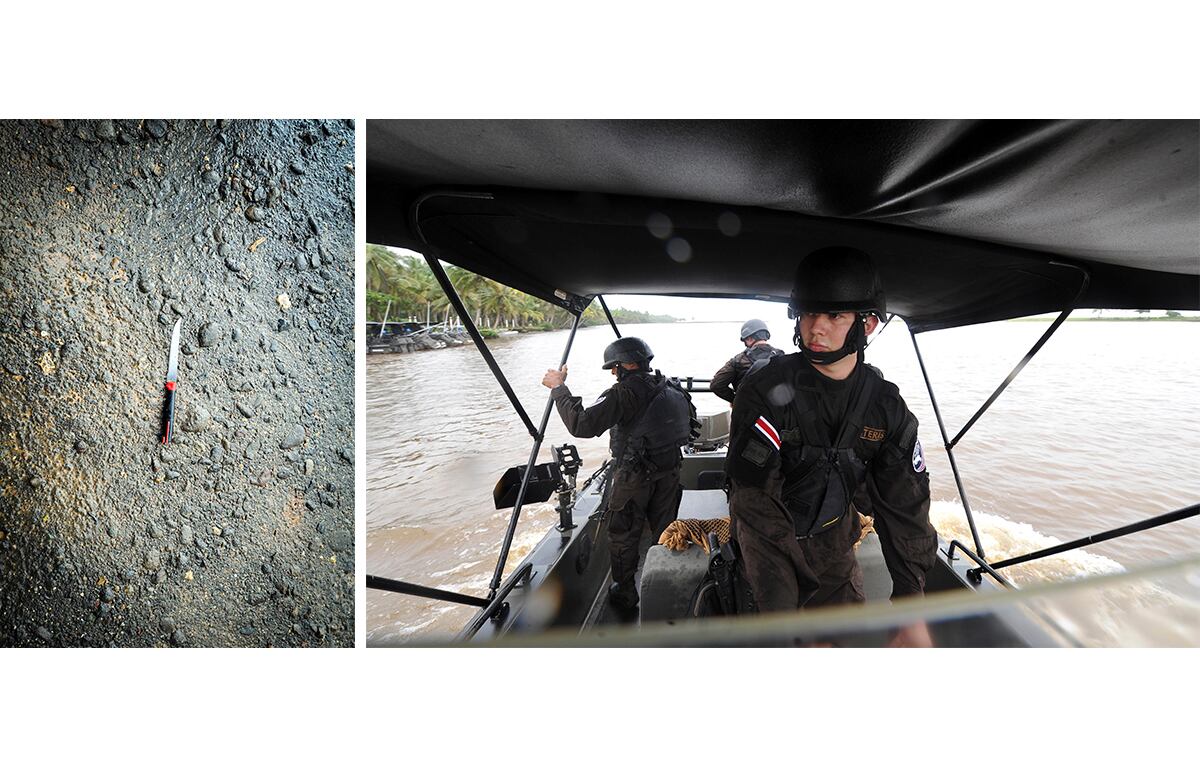

En los bolsillos de uno de los hombres aprehendidos encuentran una pistola calibre .32 y un cuchillo de cocina. A ambos se les esposa y se les traslada a la unidad móvil de Tablillas. El hombre que portaba el arma acababa de amenazar con la pistola a la muchacha que detuvo a las patrullas.

Además, no tenía permisos para portar el arma y no portaba documentos de identidad –aunque era costarricense, hay que decirlo.

No es raro que este tipo de arrestos sucedan. Las zonas rurales son menos populosas que las ciudades, sí, pero la violencia y el crimen son parte inminente de ellas; sobre todo aquí, en la frontera, zonas que el resto del país a veces parece haber olvidado. Apenas el día anterior, en un patrullaje similar, un grupo comandado por Alvarado fue detenido de forma similar: un hombre había atacado a otro con un machete. La víctima murió.

Esta noche, Alvarado trasladará al aprehendido a la fiscalía de Los Chiles. O al menos lo intentará: a eso de las dos de la mañana, el fiscal le informará a Alvarado que no, que no va a recibir al imputado, que habrá que trasladarlo mañana a Ciudad Quesada, tan pronto amanezca.

La noche de Diego Alvarado se hará muy corta.

Isla de la discordia

—¡Bienvenidos al río Colorado!

El grito del capitán Gerald Camacho se escucha por encima del motor de la lancha Eduardoño de 19.5 pies: una lanza negra que parte en dos, a 20 nudos –unos 37 kilómetros por hora–, las aguas que se dirigen, mansas pero poderosas, hacia el Caribe.

Salimos de Delta Costa Rica, donde se ubica un puesto de la Policía de Fronteras; justo frente a la unidad móvil, un torrente de agua se parte en dos. El Río San Juan se bifurca: hacia el noreste, pertenece a Nicaragua; hacia el sureste, se convierte en el Río Colorado, aguas ticas. La división la crea un pedazo de tierra tan mentado como desconocido.

La lancha avanza por las aguas del Colorado –y, durante parte del recorrido, del Caño Bravo–, abrazando la Isla Calero, que se extiende hasta el mar. Tardaremos una hora en llegar al puesto de Agua Dulce, una de dos bases de operaciones de Fronteras en la isla.

Salvo por la aparición de ocasionales muelles artesanales y casas aisladas, Calero tiene pinta virginal. Su vegetación es tan espesa como tenso fue el pleito entre Costa Rica y Nicaragua que finalmente la Corte Internacional de Justicia resolvió a favor de nuestro país en diciembre pasado.

El conflicto, sin embargo, fue extenso y tedioso para ambas partes. Así, Fronteras llegó a Calero en el 2013, con la intención de ser la primera línea de defensa, sí, de proteger la soberanía del país, sí, pero también de aliviar un poco la tensión entre las fuerzas de ambos países.

—Comenzamos a desarrollar labores de patrullaje preventivo, tanto alrededor de Calero como de Isla Portillos –comenta el capitán Camacho–. La mayoría de situaciones las manejamos de forma muy discreta, con nuestra labor diaria, sin mucho despliegue policial. No queríamos que las tensiones aumentaran.

En efecto, la situación en el área se ha tranquilizado, pero no por ello Fronteras ha mermado en su labor. En Calero, los policías están más expuestos a las condiciones que nunca. No es hipérbole: cuando arribamos al puesto de Agua Dulce, justo frente a la bocata del río Colorado en el Caribe, un grupo de muchachos martillaba en el techo de uno de las casitas.

—Anoche había tormenta y el viento se voló las latas –me contaría después Julio, el mayor de los agentes desplegados en Agua Dulce y a quien todos conocen como Tío–. Nos empapamos porque llovía mucho. Había que repararlo de una vez, porque si no hoy nadie iba a dormir –se rió, aunque no era broma.

***

—Siempre los he visto como héroes. Siempre quise ser policía –cuenta Jocelyn Jiménez, agente encargada del puesto de Agua Dulce.

Jiménez, de 31 años, creció en Puntarenas admirando la figura de su tío, Juan Ramón Jiménez, también policía. “La dedicación con que él se dedicaba a la protección del país me llenaba de orgullo y me inspiraba”, asegura la mujer.

Ahora, Jocelyn siente que es su deber servir de inspiración para su propio hijo, Duván, quien vive con la madre de Jiménez en Siquirres. La fortaleza le transpira a Jiménez por los poros y le ha ganado el respeto de sus compañeros: no hay espacio para el machismo cuando Jiménez demuestra que sus capacidades no están atadas al género, sino a su voluntad.

Antes de caer la noche, dos compañeros del puesto de Agua Dulce salieron en cuadraciclo hacia Santa Teresa, otro puesto ubicado en el corazón de la jungla de Calero; les esperaba un trayecto duro y traicionero, que a pie puede tomar hasta once horas, contra los elementos y contra los caprichos de la naturaleza. Cuando, al oscurecer, no se tenía noticias de los compañeros, Jiménez no dudó.

—Vamos a buscarlos –dijo, reuniendo una cuadrilla para que le acompañara. Horas más tarde, el grupo volvió intacto: los policías que habían partido antes no pudieron cruzar las aguas crecidas que interrumpían su camino.

El norte recuerda

A 200 metros de nosotros, un soldado saca de su bolsillo un teléfono celular y toma fotografías o videos –imposible saberlo con certeza– de nuestro recorrido. Pronto, será posible percibir más y más soldados, vigilando desde la distancia, imponiendo una especie de cerco invisible: el de la intimidación.

—No es normal –susurra Dionisio Elizondo–. Esto no es normal –repite, casi para sus adentros.

Elizondo es el agente encargado del puesto de La Cruz, la unidad móvil de la Policía de Fronteras encargada de vigilar los alrededores de Peñas Blancas, el principal punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua.

Peñas Blancas es el espejo de Tablillas: aquí, la actividad es mucho mayor. También el paso de personas y vehículos –de carga, autobuses y automóviles– multiplica muchas veces el de Tablillas.

Sucede lo mismo con la naturaleza de la actividad ilegal a la que se enfrenta Fronteras en esta zona: el tránsito ilegal es mucho más frecuente; también lo es el coyotaje, el tráfico de drogas y armas, el fraude fiscal, el trasiego de mercadería de forma irregular e incluso la operación de bandas peligrosas.

Para contrarrestar estas actividades, Fronteras ejecuta vigilancias del perímetro fronterizo a diario; sus oficiales caminan, literalmente, al lado del alambre de púas que divide un país del otro. Así, han podido identificar los pasos utilizados por quienes ingresan al país de forma ilegal; también les ha permitido investigar y llevar a cabo acciones en contra de quienes, ya en suelo tico, propician y se benefician del ingreso ilegal al país.

—En aquella casa –me cuenta Elizondo, señalando un punto mientras caminamos a dos metros de distancia de Nicaragua– le cobran un peaje a los migrantes que entran para vender mercancía en la calle.

El caso se repite en varias instancias. Al tiempo que hacemos nuestro recorrido, se atisban al otro lado de la cerca personas que buscan los pasos para ingresar a nuestro país; también se observa la presencia militar nicaragüense vigilando la zona y, desde que comenzó nuestra caminata, vigilándonos a nosotros.

Cerca del Paso del Tamarindo –los oficiales han bautizado los trillos para ubicarse con mayor facilidad–, vemos a una mujer sentada junto a la cerca, del lado nicaragüense. Está esperando a que nos marchemos, para ingresar al país de forma ilegal. La escena se repite a lo largo del camino; a veces basta con voltear la mirada hacia atrás para ver inmigrantes ingresando por donde acabábamos de pasar.

—Cuando Fronteras comenzó su labor, perseguíamos a la gente –comenta Elizondo; sus palabras hacen alusión a la vigilancia casi cinematográfica que hace, por ejemplo, Estados Unidos en la frontera con México.

Fronteras, en cambio, ha variado su estrategia a medida que la unidad ha madurado. Ahora, dice Elizondo, prefieren mantener la vigilancia y planear mejor sus operativos para dar golpes más efectivos, en lugar de corretear por los matorrales detrás de señoras con bolsas.

Luego de cruzar un riachuelo –que, durante la época seca, es utilizado como otro punto de acceso al país–, Elizondo nos informa que hemos alcanzado un paso conocido como El Tecal. A partir de allí, dice, las vigilancias no son diarias; más bien se elaboran operativos especiales, porque desde esa zona y hasta el Mojón 20, en Bahía Salinas, donde ambos países convergen frente al Océano Pacífico, 18 kilómetros hacia el suroeste, la situación es mucho más peligrosa: hay tráfico de drogas, hay coyotaje, hay enfrentamientos armados.

Es allí, justamente, donde Elizondo detiene nuestra marcha. Del otro lado del alambre de púas, la presencia militar es multitudinaria y, sin restricción, nos observan detenidamente. El policía no quiere correr riesgos y, por nuestra seguridad, nos lleva de vuelta a la carretera principal.

Nosotros nos marchamos. Pero Fronteras se queda. Hay tareas pendientes. Mientras ondee una bandera tricolor, Fronteras se asegurará de cumplirlas.