Estuvo preso y quedó libre. Estaba ciego y vio. Bajó a los infiernos y subió al cielo. Una palabra disipó las nubes oscuras de su alma: “¡Consolad”.

Así anunciaba Isaías a su pueblo el nacimiento del Mesías, y una melodía infantil iluminó la imaginación de aquel compositor que tarareó: “Porque un niño nos es nacido.”

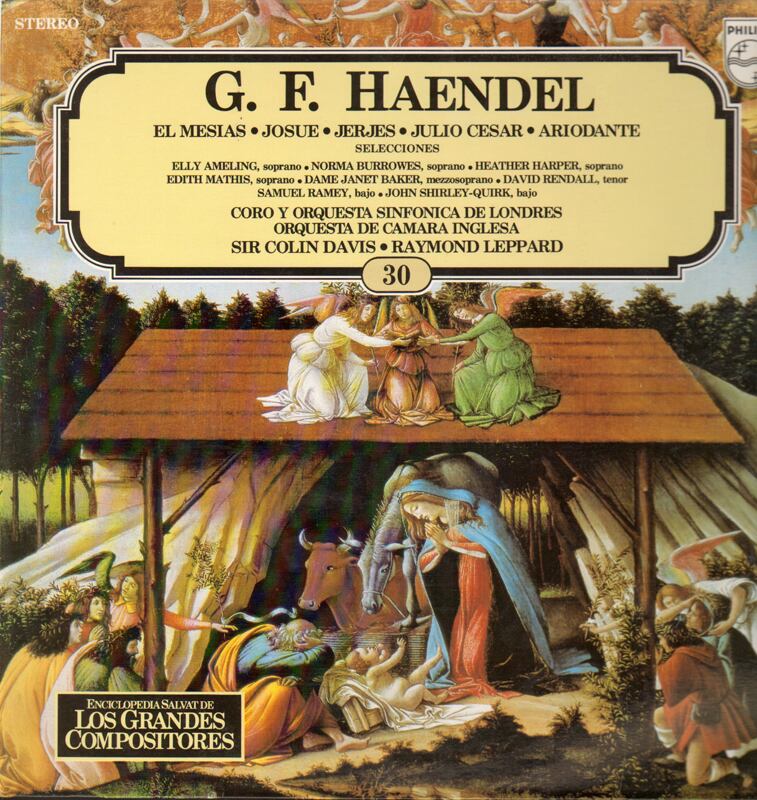

George Frederick Häendel leía con fruición el manuscrito que le envió el poeta Charles Jennens, con abundantes citas biblícas sobre el nacimiento, pasión y resurrección de Jesucristo.

El compositor venía de una racha de fracasos y de superar, a los 52 años, un derrame cerebral producto de un año de intenso trabajo para producir cuatro óperas.

“Tal vez hayamos salvado al hombre, pero el músico se ha perdido para siempre. Me da la impresión de que su cerebro ha sufrido lesiones permanentes” advirtió el médico de cabecera al desencajado sirviente.

La recuperación pasó por una estadía en las milagrosas aguas termales de Aix-la-Chapelle, en Aquisgrán –Alemania–, donde recobró la salud y el movimiento de su mano derecha.

Sin un maravedí regresó a Londres para retomar su carrera musical y pagar a los perros de sus acreedores. Pero estaba seco, la creatividad se le había agotado y a los 56 años, en abril de 1741, ejecutó un concierto como despedida.

El vacío creativo –la maldición de los artistas– lo sumió en un profundo abatimiento y clamó al cielo: “¿Por qué Dios me dejas vivir si no puedo volver a crear?”

Más que la muerte física el artista temía al desierto de la imaginación, a la esterilidad creativa y a la incapacidad para capturar a las musas.

Fue por esos días que su criado le entregó un paquete con los papeles de Jennens, rotulados con dos palabras: “Oratorio Sagrado”. Leyó con desidia las líneas, hoja tras hoja, hasta que sus ojos cayeron clavados en una frase: “Fue despreciado y rechazado por los hombres”.

Y ya no paró más. La depresión se convirtió en ánimo; la sed se había acabado y emocionado repitió “El confió en Dios…Dios le dará reposo”.

Poseído por Euterpe corrió a su escritorio, comenzó a escribir, de tanto en tanto pegaba saltos y gritos de ¡Aleluya, Aleluya!. Tres semanas después culminó su obra magna: El Mesías .

En Navidad o Pascuas paganos y creyentes se arrodillan ante la majestuosidad del más grande Oratorio jamás compuesto, sublime tributo de un hombre que recuperó la fe y la esperanza en sí mismo.

La composición fue estrenada en Dublín en 1742 y toda la taquilla de ese día y los venideros, por expresa orden del autor, fue donada íntegra a los presos, los huérfanos y los enfermos. Häendel explicó: “Yo mismo he estado muy mal y ahora estoy curado. Estuve preso y ahora estoy en libertad”.

El día del estreno el Deán de la Catedral de Dublín prohibió al coro interpretar la obra, pues consideraba a Jennens un hereje y un subversivo. Incluso el mismo Charles estaba en contra de Häendel porque este había compuesto el Oratorio muy rápido, y no le había dado la atención que merecía.

El éxito desmintió a todos. Por algo Beethoven dijo: “ Häendel es el compositor más grande que ha existido jamás, me descubro ante él y me arrodillaría ante su tumba”.

Allegro

De no ser porque su padre George quedó viudo –a los 60 años– y volvió a casarse con una tal Dorothea, Georg Friedrich Häendel no habría nacido el 23 de febrero de 1685, en Helle, una ciudad alemana.

Su padre era barbero y médico, dos oficios que se confundían en el siglo XVII, y deseaba que su hijo fuera abogado a pesar del precoz talento musical del niño, quien a los siete años tocaba el órgano.

Häendel intentó evadir los designios paternos y estudió música en secreto, pero a la muerte del progenitor, lo enviaron con el mejor profesor de Helle y aprendió a interpretar órgano, clave y oboe.

Con 17 años consiguió el cargo de organista de la catedral; un año después ingresó a la orquesta de la ópera de Hamburgo y a los 21 años se fue a Italia, para estudiar con los renombrados maestros del bel canto, oratorios y cantatas.

El éxito le sonreía a los 36 años y más porque compuso una obra para el cumpleaños de la Reina Ana, de Inglaterra, que lo premió con una pensión de 200 libras anuales.

Fueron sus años de gloria. Jorge I le dobló el monto; para la coronación de Jorge II, en 1727, se interpretaron cuatro de sus himnos. Por esos días cambió de nacionalidad y adoptó la inglesa, de ahí que se le conociera como George Frederick.

Multitudes acudían a disfrutar de sus obras y compuso 42 óperas, 29 oratorios, unas 120 cantatas, arias, música de cámara, odas, serenatas y dedicó su vida al arte.

¡Ahh!, los envidiosos nunca perdonan. Pronto, en la ciudad de la neblina y la circunspección, una jauría de cortesanos lo despedazó con sus intrigas. Gritones asalariados, la chusma más vil, la hez de la tierra, interrumpía con silbidos sus óperas y le hicieron perder el favor de nobles y mortales.

A los 67 años sufrió un accidente en un carruaje y quedó tuerto, hasta perder la vista completamente.

Durante una presentación de El Mesías sufrió un desmayo y nunca recuperó la conciencia. Su restos reposan –desde 1759– en la Abadía de Westminster y más de 3,000 admiradores abarrotaron su funeral.

Para conmemorar los 25 años de su fallecimiento hubo una presentación de El Mesías con 95 violines, 26 violas, 21 cellos, 20 oboes, 12 trompetas, 4 juegos de timbales y un coro de 250 voces.

En ningún lugar del mundo cristiano pasa la Navidad, sin que se interprete este monumento a la cultura occidental; con el suave y sublime testimonio: “Yo se que mi Redentor vive”.

Música celestial

Venció a la enfermedad, al desprecio y a la sequía artística. Resucitó en tres semanas, y como un río –antes seco– se desbordó caudaloso por sus riberas con una inspiración divina.

“Creí haber visto al cielo delante de mí y al mismo Dios” exclamó Häendel, para explicar cómo en menos de 22 días y al ritmo de un autómata, sin comer, sin descansar, sin dormir y la sola compañía de su viejo clavicordio, transformó el manuscrito de Jennens en la obra musical cumbre de la cultura cristiana.

Ante todo Häendel era muy religioso, pero también un genio que avizoró el fin de la ópera y el ascenso del oratorio, una variante de aquélla que se empapaba del espíritu secular y narraba una historia bíblica con cantantes, coros y orquesta. Algo así como los musicales del cine del siglo XX o los conciertos mediáticos de las modernas estrellas de rock .

Cuando interpretaron El Mesías –ante el rey Jorge II en el Covent Garden, de Londres– el monarca se emocionó tanto tanto con el ¡Aleluya, aleluya! que empezó a dar saltitos y sus vasallos lo imitaron. Desde ese día es tradicional levantarse cuando el coro arranca con ese canto.

El Mesías marcó un cambio radical en la música. Se basó en el texto de Jennens que desmenuzó La Biblia para tejer la historia del Salvador, con la menor cantidad de frases de Los Evangelios.

Los expertos afirman que él utilizó 19 pasajes de Isaías, 11 de Salmos, 7 de varios Profetas, 7 de Los Evangelios excepto el de San Marcos, 11 de las Cartas de San Pablo y cuatro del Apocalipsis.

La genialidad de Häendel consistió en darle vida musical a esa alegoría sintética del Nacimiento, Pasión, Resurrección y Venida Final de Jesucristo, Perfecto Dios y Perfecto Hombre, sin salirse del marco de las creencias de la época.

Los compases del ¡Aleluya! ¡Aleluya! evocan una frase de Häendel: “He creído ver El Paraíso frente a mí y al Gran Dios sentado en su Trono con su compañía de Ángeles”.

La paz inundó su alma. Atrás quedó la gloria, la riqueza y las adulaciones. Vanitas vanitatum omnia vanitas; o, Vanidad de vanidades, todo es vanidad.

¿Quién le habló al artista? ¿Qué mano sobrenatural lo tocó? ¿Qué voz celestial susurró a su corazón la melodía? No importa. El Mesías transporta a la persona hacia un lugar de emociones sublimes: ¡El Cielo!