La obra de Giacomo Puccini en general, y la Turandot en particular, pone en evidencia que el género del verismo no depende exclusivamente de una trama real, proveniente de un mundo sencillo y simple. Lo que importa del verismo –en la concepción pucciniana– es que la música retrate los sentimientos de sus personajes y que retorne a sus orígenes en el pentagrama. Al maestro Puccini le plugo siempre hacer llorar al auditorio, y lo consiguió utilizando indistintamente tonalidades mayores, menores, o armonías fundamentadas en las escalas modales.

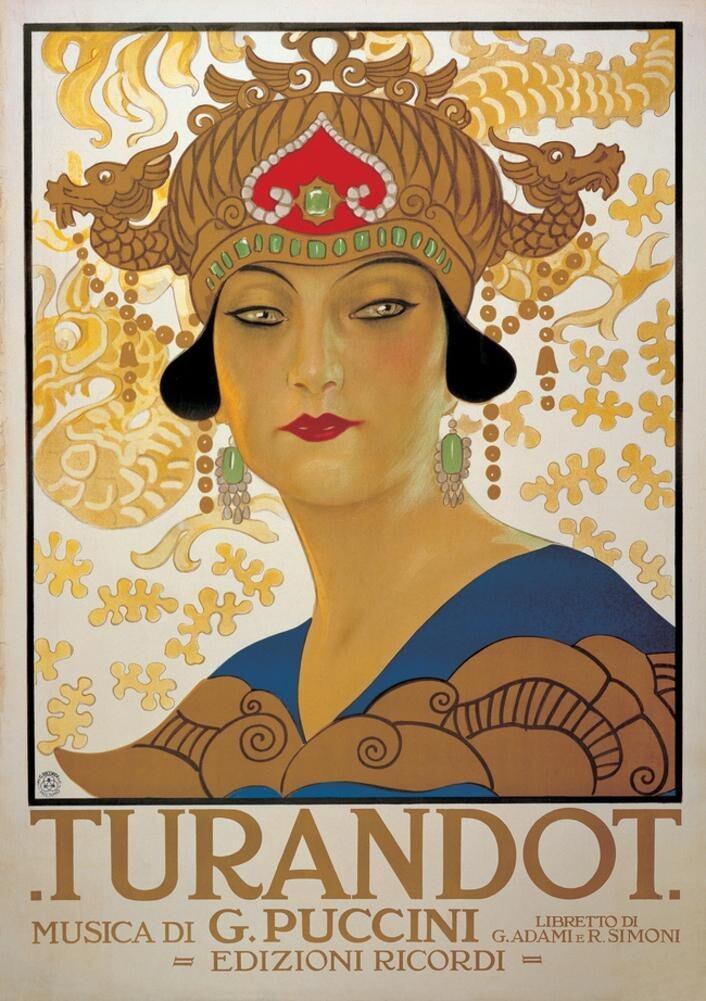

Turandot pudo haber sido concebida como la Aida encarnada en una princesa del oriente. Acaso podríamos imaginar una Aida revestida de la fuerza vital de un imperio, que Marco Polo –el gran viajero de la historia– no alcanzó a ver en persona. Conjeturemos acerca de una nieta de Kublai Khan –contorsionada y sinuosa– que sale a gatas de un cuento de Hans Christian Andersen y colecciona macabramente las cabezas de los príncipes muertos en el proceso de consolidar sus pretensiones amatorias.

Los últimos días de Puccini, la muerte y el proceso póstumo

En noviembre de 1923, Puccini interrumpió la avanzada composición de Turandot, presumiblemente dando tiempo a que sus libretistas Giuseppe Adami y Renato Simoni completasen el texto del dúo final, con el cual no había quedado satisfecho. Para octubre de 1924, el autor había reanudado su labor sobre un cuarto intento realizado por Adami. Pocos días después, recibió el fatal diagnóstico de la existencia de un carcinoma sublingual. No se volvió a ocupar de su trabajo, tanto así que sobre su mesa de trabajo permanecieron treinta y seis páginas de esbozos sobre el final de la ópera. Se sobrepone su especial interés en resaltar el apoteósico triunfo del Amor –con mayúscula–, extremo que fue cumplido por Alfano, tal vez sin mucha convicción, pero con férreo respeto hacia la voluntad del maestro.

Existen diferentes versiones acerca de las ideas del compositor respecto al finis opera. Una de ellas indica que, reconociendo su imposibilidad material de concluir una obra musical en la que cifraba particulares esperanzas, Puccini habría dejado expresas instrucciones de que fuese concluida por su alumno, Riccardo Zandonai. Empero, dicha voluntad no fue respetada en fase póstuma por su hijo Tonio, quien habría argumentado, entre otras cosas, el riesgo de una probable suplantación en el proceso creativo de la obra, habida cuenta del carácter de dicho compositor. Con todo, pareciera que la decisión de confiar el peso de la tarea al napolitano Franco Alfano fue producto de las voluntades acumuladas de la editorial milanesa, la familia Puccini y el propio Arturo Toscanini, comisionado por todos para el estreno de la obra.

Un asunto de estado; Alfano y un final truncado

En apariencia, Alfano habría declinado inicialmente el abrupto honor que se le confiaba. Acaso no se sintiera con el ímpetu suficiente para lograr una culminación que deviniera acorde con los bocetos del compositor. Pese a todo, tal y como dijimos originalmente, el tema –con ribetes de asunto de Estado– fue discutido directamente entre el primer ministro y el compositor Alfano, a quien se logró convencer por medios alejados de la ortodoxia. En todo caso, el músico emergente hizo lo que buenamente pudo y con absoluta buena fe, como conviene subrayar. Podría decirse que se autoeliminó como compositor en aras de una fidelidad absoluta, y que sacrificó en tal tesitura las alas personales de su inspiración. Pese a ello, fueron pocos los satisfechos con el resultado, incluido el autocrático Toscanini, quien de un plumazo eliminó casi un tercio del aporte de Alfano. Para colmo, y como es bien conocido, el famoso director –célebre por su magistral oído e intratable carácter––, se negó a estrenar la obra en su versión completa y por ello depuso la batuta con posterioridad a la muerte de Liù.

En el momento en que el Coro (la Folla) terminaba de acometer los gritos de sorpresa y de terror por la autoinmolación de la esclava: –Liù bontá, perdona!; Liù, dolcezza, dormi!; Oblia, Liù, poesía!–, la orquesta de la Scala paró en seco ante una fermata de su director, quien asombró al público con la frase: Qui finisce la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto. (Aquí termina la función, pues en este punto el maestro murió). Tras tal gesto lapidario ––indudablemente injusto para el honesto aporte de Alfano––, la orquesta en pleno, con su director, abandonó la sala. El espectáculo completo no fue concluido sino hasta la segunda representación de la ópera.

Tan irrepetible acontecimiento tenía lugar en Milán el 25 de abril de 1926, cuando –según relato incluido en el Corriere della Sera–, el telón cayó con inexorable lentitud mientras el público abandonaba en silencio la famosa sala. El crítico y periodista Gaetano Cesari, escribió en el célebre rotativo el siguiente reporte: «¡Qué extraordinario es el poder de evocación que posee la música, que lleva dentro de sí la impronta de la personalidad del compositor!».

Entre los asistentes al acto, sobresalía la presencia del famoso compositor de operetas, Franz Lehár –amigo personal de Puccini– y que, al igual que este, había sucumbido al encanto de la temática oriental a través de obras como Das Land des Lächelns (El País de las sonrisas). Se cuenta además, como hecho insólito, que Benito Mussolini –el controversial Duce italiano– se abstuvo de asistir al estreno, repelido por la negativa de Toscanini de admitir la ejecución del himno Giovinezza, de claro corte fascista. Recordemos que el director italiano fue radical opositor de dicho partido político, circunstancia que le costaría el exilio pocos años después.

El enigma de una metamorfosis

En todo caso, conviene decir que la circunstancia que genera mayor controversia es la radical metamorfosis de la Principessa di gelo en una mujer enamorada, mutación que en principio debería responder a los deseos del compositor. Resulta obvio que la Princesa Turandot no guarda paralelismo alguno con la inefable dulzura de las más conocidas heroínas puccinianas Cio-cio-san, Mimí, Liù, e incluso Musetta, y ni siquiera se homologa con la pasional determinación de Floria Tosca. Su diseño vocal e histriónico responde mucho más al modelo de las protagonistas straussianas –tipo Salomé, Elektra o la propia Ariadna– y así ocurre también con su tratamiento armónico e instrumental. Según el musicólogo norteamericano Harold Powers, la solución prevista por Puccini hubiese diferido radicalmente del desenlace concebido por Alfano. De acuerdo con Powers, Puccini previó una transformación de la heroína basada en el poder irremisible del Amor, exteriorizado a través del beso del Principe Calaf.

La solución de Alfano, abrupta por lo demás –y descontextualizada por el corte impuesto por Toscanini–, responde más bien al orgullo herido de la princesa. El problema irresoluble de la más controversial de las óperas producidas por la incansable pluma pucciniana, ha residido siempre en la inverosímil metamorfosis de una enigmática y homicida Princesa oriental convertida en una complaciente y sumisa mujer enamorada. Sin la ayuda del clásico deus ex machina –el beso de un bello Príncipe capaz de mutar batracios en princesas– ello no hubiera sido posible.

De la mano maestra de Pascal Quignard, y desde las más profundas e inescrutables aguas del olvido, ha surgido el compositor y poeta Franz Süssmayr para epilogar el comentario: «me dedico a concluir las obras maestras que la muerte ha interrumpido, o que sus autores han dejado inacabadas en el instante en que se quedaron sin fuerzas»…