No fue sino hasta mayo de 1964 que los grupos teatrales costarricenses fueron de nuevo tentados por el genio de Molière y decidieron abrir fuegos con Tartufo. El Teatro Universitario, con su director Lucio Ranucci, se había atrevido once años antes con El avaro, que estrenó el domingo 8 de noviembre de 1953, fecha histórica para nuestra democracia, porque ese día, en horas tempranas, se había llevado a cabo el traspaso de poderes de Otilio Ulate Blanco a José Figueres Ferrer.

La velada de esa noche se anunció como “Función de Estado” y se había cursado invitación al presidente de la República, a las honorables delegaciones extranjeras, al cuerpo diplomático y a funcionarios de gobierno. Sin embargo, el público “de a pie” también podía asistir. Los boletos en palco de galería costaban ₡5.25 y los de galería general ₡3.25.

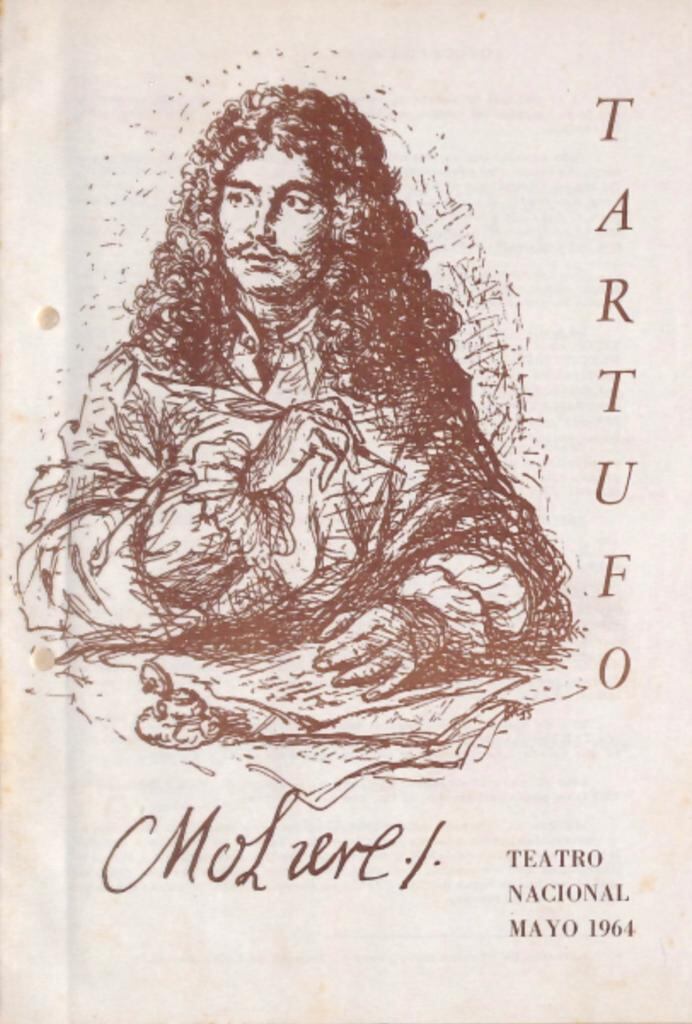

Casi resulta un lugar común decir que Tartufo es una pieza imprescindible. Lenín Garrido, un molierista consumado, sabedor de que justamente en mayo de ese año se conmemoraban los trescientos años de su estreno en París, rompió el largo silencio y, con el Teatro Arlequín, lo llevó al escenario del Teatro Nacional el 22 de mayo de 1964, con un elenco de lujo: José Trejos, Flora Marín, Ana Poltronieri, Guido Sáenz, Anabelle de Garrido, Mary Ann Piza, Óscar Castillo, Óscar Argüello, Enrique Granados, Daniel Gallegos, Rosario Vega y el propio director quien se reservó un papel.

La función de apertura se dedicó al embajador de Francia en Costa Rica y a su esposa. La del 26 de mayo, por su parte, al presidente de la República, Francisco J. Orlich –quien había asumido sus funciones el día 8 de mayo– y a su esposa Marita Camacho.

Los periódicos de circulación nacional no limitaron su espacio, con profusión de imágenes, para informar, comentar y también para celebrar la vuelta, por todo lo alto, de Molière al escenario del Teatro Nacional, pues lo ameritaba un montaje cuidado en todos sus aspectos.

Y hasta se rememoraron las peripecias de la obra, ya que después de haber sido vista por el rey Luis XIV, en 1667, este decidió impedir su exhibición en Francia, apremiado por el arzobispo de París, cuya argumentación se fundamentaba en que “había llegado a sus oídos el carácter inmoral y anti devoto de la pieza”.

En la pastoral difundida a los feligreses de su diócesis prohibía, bajo pena de excomunión, a quienes “representaran, leyeran y oyeran la dicha comedia, sea públicamente o en privado”. A partir de 1669, con autorización real, se permitió que se llevara a escena y desde entonces ha campeado por los teatros del mundo.

Acerca del montaje del Teatro Arlequín, hubo varios comentarios sin firma y otros con la rúbrica de Alberto Cañas Escalante, Guido Fernández, Alfonso Chase, Brunello Vincenzi y Cristián Rodríguez, más un manifiesto del Instituto Nacional de Artes Dramáticas, dirigido por Alfredo Sancho Colombari (primer director del Teatro Universitario, en el ya lejano 1951).

Cañas Escalante, fiel a su estilo, se dio gustos con una extensa crónica ilustrativa como pocas. Señaló que Garrido “había tenido el acierto de darnos un montaje de acuerdo con las normas de la época: ceremonial, coreográfico, simétrico”, donde cada movimiento estaba calculado para dar un efecto plástico y lograr armonía en el conjunto. También se refirió a cada uno de los intérpretes (los veteranos y los diletantes), a la escenografía y al vestuario, para concluir que el Teatro Arlequín había alcanzado “un magnífico succès d’estime”.

Guido Fernández fue igualmente profuso en sus comentarios, para rematar anotando que este montaje era “un ejercicio teatral de primera línea” con un estupendo trabajo de Garrido y su equipo, que daba lugar a una “brillante oportunidad para el público de ver un clásico y apreciar sus valores” de un título que había alcanzado la categoría de “obra maestra” a través de los siglos.

Alfonso Chase, por su parte, se refirió al montaje en general y a cada uno de los integrantes del elenco, en el cual sobresalían José Trejos, como Tartufo, quien estuvo “formidable” y Ana Poltronieri: “perfecta en su actuación, con naturalidad y gracia sorprendente”. La dirección de Lenín “no pudo ser mejor”, subrayó.

Cristián Rodríguez señaló, entre muchos sesudos argumentos, que desde los inicios del primer acto “comprendimos que presenciábamos toda una señora representación de una obra clásica interpretada con maestría, y permanecimos casi inmóviles durante toda la función, verdaderamente embelesados, satisfechísimos del espectáculo y de haber resultado infundadas las aprehensiones que teníamos”.

Brunello Vincenzi destacó el trabajo de los tres pilares fundamentales de este montaje: José Trejos, Ana Poltronieri y Guido Sáenz. Gracias a ellos y a Garrido, su director, el Tartufo del Arlequín, “pudo consumarse como una representación valiosa, de méritos indiscutibles”, sin dejar de mencionar que los demás participantes “realizaron un esfuerzo digno de encomio”.

Finalmente, el INAD, en su “manifiesto” de cinco puntos, comenzó por indicar que, como entidad de fomento de las artes dramáticas, estaba en la obligación de reconocer públicamente los méritos de la realización escénica que había hecho el grupo del Arlequín del Tartufo, de Molière. Felicitó al director, ponderó los méritos de algunos de los integrantes en papeles principales y al resto del elenco, para recalcar que con este trabajo habían contribuido a consolidar el interés por las artes escénicas en el país.

A modo de conclusión: Como se puede advertir, el teatro era en aquellas fechas un espacio para el aprendizaje, una suerte de ágora donde concurrían no solo los que directamente trabajaban en un espectáculo, sino también los que ahondaban en los textos teatrales para tornarlos más claros, inteligibles y accesibles; los cronistas y personas que, con toda propiedad, comentaban los espectáculos y, por supuesto, el público, que asistía ávido y ratificaba con su presencia que ese era un camino válido con el que se identificaba plenamente.