Cada año, especies que podían llevar décadas viviendo en Costa Rica, pero no se habían descubierto, reciben “cédula tica”. Es decir, se describen como nuevas para la ciencia y porque no se habían visto en otro lugar.

Por ejemplo: solo de orquídeas, el Jardín Botánico Lankester, localizado en Cartago, describe unas diez especies nuevas por año. En el Área de Conservación Guanacaste (ACG) el proyecto BioAlfa, con un método especial de conteo con código de barras, contabiliza miles de “insectos nacionales nuevos” (especialmente mariposas, con sus respectivos parásitos) cada año.

Dentro del proyecto, también hay una iniciativa en el Volcán Rincón de la Vieja para recolectar insectos voladores en trampas para determinar la biodiversidad.

“En los últimos cuatro o cinco años hemos logrado identificar en estas trampas unas 30.000 especies nuevas para la ciencia de insectos voladores”, resumió Alejandro Masís, director del ACG, quien ha estado involucrado de cerca con el proyecto BioAlfa.

“Además, lo que creíamos una sola especie de mariposa eran en realidad 10 especies diferenciadas”, agregó.

Se sabe que estas especies son nuevas porque su genética lo dice, pero aún no tienen un nombre, por lo que no se consideran oficialmente como especie.

A esto se le debe unir que por nuestras aguas dulces nadan 25 especies de peces exclusivas de Costa Rica (aunque estas sí recibieron su “cédula tica” hace unos años y llevan tiempo con su nombre y apellido).

Sin embargo, no se sabe cuántas especies de animales, plantas, hongos u otros organismos se han descrito por primera vez en nuestro país. Cada equipo de investigadores lleva sus registros y los divulga en revistas científicas, pero no hay un repositorio unificado para saber la riqueza de lo identificado aquí. Hay esfuerzos para lograrlo, pero todavía no finalizan por concretarse.

“La información está muy dispersa, no está unificada. Necesitamos de manera urgente registrar la información de la biodiversidad del país y ojalá en un único repositorio, como biodatacr, que fue creada para estos efectos. Nos hace falta gestionar mejor con quienes describen las especies para que registren sus datos en la plataforma, ojalá bajo datos abiertos”, manifestó Ángela González, directora de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio).

Para lograr un acercamiento La Nación conversó con investigadores de orquídeas, peces y el proyecto BioAlfa para así tener una idea, aunque sea lejana, de esas especies con cédula tica.

Los científicos dejaron claro que una especie nueva no necesariamente quiere decir que haya sido una que nunca antes se haya visto ni se haya recolectado, aunque eso sí sucede, especialmente cuando se va a lugares poco explorados. Sin embargo, es más frecuente que se descubra que lo que ya se creía parte de una especie sea en realidad una completamente nueva.

LEA MÁS: Biodiversidad de Costa Rica ‘creció’ en últimos estudios sobre especies

Descubrir una nueva especie detalle por detalle

LEA MÁS: Satélites de NASA develan secretos de naturaleza y turismo en Costa Rica

No es fácil marcar una línea para identificar cuando algo es nuevo. Adam Karremans, director del Jardín Botánico Lankester, indicó que el primer paso consiste más bien en conocer lo que ya se tiene, tenerlo bien identificado para saber dónde están las diferencias y determinar en qué momento hay algo nuevo.

La línea de investigación del Lankester se enfoca en las orquídeas y su terreno para ello es el territorio costarricense. Entonces, quienes trabajan en ello ya conocen todo lo que crece en el país y sus características. Allí se tiene una colección de plantas vivas, algo que no es posible en todas las latitudes, pero el clima costarricense sí permite recolectar las plantas, llevarlas al centro y mantenerlas vivas.

Las orquídeas que se recolectan se cultivan, se llevan hasta la floración y se documentan. Esto consiste en tomar fotografías y medir cada parte de la planta. Se hace con todas las muestras recolectadas, no solo con las que se creen podrían ser nuevas para la ciencia.

“Tomamos todos los detalles particulares que pueda tener cada planta y la comparamos con la otra. Tomamos foto de cada parte, de las hojas, de los tallos, de los bulbos, de las flores, de los frutos, de los sépalos, de los pétalos, del polen. Y todas esas fotografías las comparamos con las otras plantas. Así vemos cuán variable es una especie”, explicó Karremans.

Así, la misma ciencia va estableciendo límites. Por ejemplo, se sabe cuándo una especie puede presentar varias gamas de colores y puede verse en rojo, amarillo, anaranjado, pero en otros colores no. Así se ve cuándo podría ser una especie completamente nueva, antes no descrita.

Karremans indicó que en este momento en Costa Rica hay 1.640 especies de orquídeas. Pero si nos vamos a las de “cédula tica”, el jardín botánico describe cada año unas diez nuevas para la ciencia. En los últimos 20 años ya suman 250 especies.

LEA MÁS: Nuevo libro invita a descubrir las maravillas naturales de Costa Rica a través de fotografías

LEA MÁS: Nuevo sello destaca uso sostenible de biodiversidad tica en productos comerciales

Diferenciar los peces

LEA MÁS: Iniciativa BioAlfa motiva a los costarricenses a convertirse en ‘investigadores de las especies’

Por las aguas dulces de Costa Rica nadan cerca de 270 especies de peces, la tercera parte de las que se ven en América Central. De estas, 25 especies son endémicas, no solo tienen “cédula tica”, además solo aquí pueden observarse.

Estos números tal vez son pequeños si se comparan con países como Brasil o México. Sin embargo, al ser nuestro país tan pequeño, la diversidad por cada kilómetro cuadrado es entre tres y diez veces la de otros países, según estimó Arturo Angulo, biólogo que estudió la distribución de estas y sus características para compilar así decenas de años de trabajo de varios investigadores.

Si nos referimos solo a zonas endémicas, Angulo señaló que hay dos sitios principales. Por un lado está la región Caribe sur, con la cuenca del Sixaola y la otra zona está en el Pacífico sur, principalmente en las aguas del río Grande de Térraba.

Cada una de estas 25 especies particulares de Costa Rica tiene sus propias características, pero también tienen mucho en común. Las familias a las que estas especies pertenecen son las conocidas popularmente como mojarras, olominas y algunas familias de sardinas.

Otra característica en común es la poca dispersión. Esto se debe a que son solo especies de agua dulce, por lo que no pueden nadar hacia el mar e ingresar a otro río. Esto también está relacionado con la geología y cómo se fueron creando las cuencas hidrológicas, pero también hay participación del clima.

Insectos con código de barras

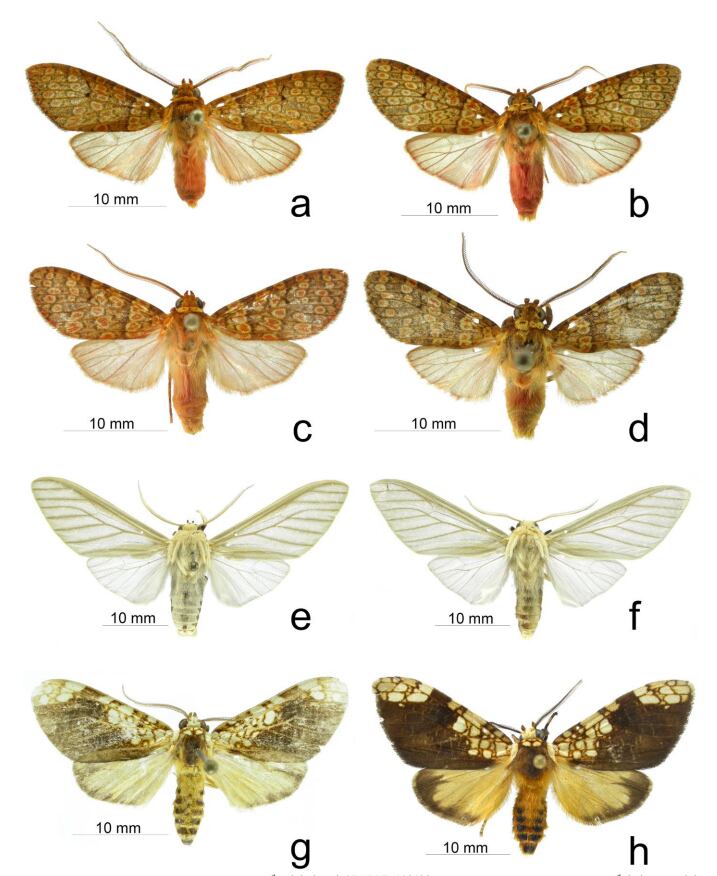

No todas las “cédulas ticas” de nuevas especies se entregan luego de una observación minuciosa. La tecnología y la genética ayudan en la identificación de “nuevos ticos”.

El proyecto BioAlfa es pionero en esto. Masís explicó que se utiliza tecnología molecular para buscar un gen que está en la mitocondria de todos los animales.

“Es un gen muy cortito que nos sirve para identificar una especie de otra”, puntualizó.

“Hemos visto especies que por 200 años han tenido un nombre, pero resulta que cuando se hace el análisis genético nos damos cuenta de que son muy similares a la vista, pero en realidad son dos especies diferentes”, añadió.

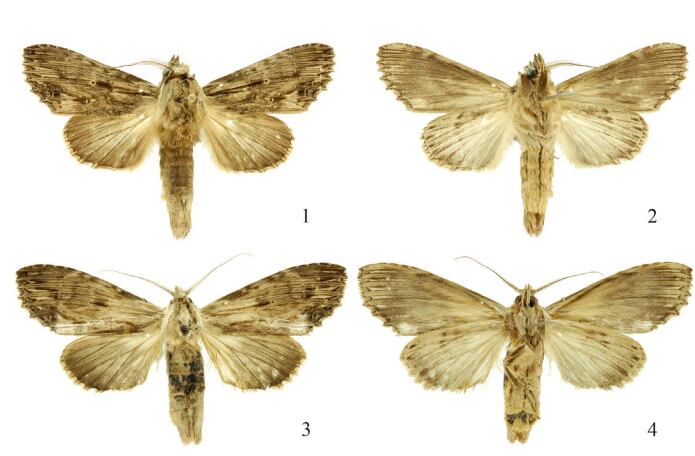

En la ACG, como se tiene tanta información sobre la biodiversidad, esto hace que se vean más aspectos. Masís detalló que, por ejemplo, en las mariposas y polillas, estas diferencias genéticas también los han llevado a ver otras distinciones, como de hábitat, formas de vida y los depredadores que las amenazan, entre otras.

“Anteriormente esto hubiera requerido decenas de años para diferenciar familias, hacer disecciones de distintas partes, hacer comparaciones estadísticas. Con la tecnología molecular solo basta tomar una muestra, extraer el ADN y se busca ese gen. Ya eso nos permite hacer un listado de las especies en esa muestra”, destacó.

En este caso donde las diferencias son genéticas el proceso es diferente. Por ejemplo, se les da “un número de cédula”, un código particular a cada especie con distinciones en ese gen. Pero esto hace que no se “bauticen” y se les otorgue un nombre científico de inmediato.

Los nombres científicos de las especies se componen de nombre y apellido, como el de las personas. Sin embargo, en este caso, va primero el apellido y luego el nombre. Veámoslo con un ejemplo, el nombre científico para el ser humano es Homo sapiens. Homo es el género al que pertenecemos, como el apellido, y sapiens, el nombre de nuestra especie, como si fuera nuestro nombre propio.

Cuando se hace la diferenciación genética en algunos casos es posible determinar el “apellido” y saber a qué genero pertenece la especie nueva, pero no en todos los casos. A veces se podría estar ante un género nuevo y haya que buscar apellido también. Es por eso que el proceso de bautismo toma más tiempo; el nombre no puede ser antojadizo y debe responder a las características de la especie.

BioAlfa ya tiene algunos insectos formalmente descritos con género y especie: Bioalfa pedroleoni, Bioalfa alvarougaldei, Bioalfa rodrigogamezi, el género hace alusión al proyecto y cada especie a científicos prominentes.

El biólogo Daniel Janzen, quien lleva años de colaborar con BioAlfa recalcó que son muchos los pasos que deben seguirse para oficializar los registros.

“El código de barras es un apodo hasta que recibe el nombre formal registrado. La parte fácil es descubrir la especie. La parte costosa en energía y dinero es nombrarlas. Colaboradores están en el proceso tedioso de describir y nombrar”, especificó.

Esta tarea puede tomar años. Nuestro país (en general el mundo) vive una crisis de taxónomos, es decir de los científicos que se especializan para nombrar nuevas especies.

“Si se encuentra que lo que una vez se creyó una sola especie son en realidad varias, se lleva tiempo. Son vacíos que deben cubrirse. Nosotros estamos con eso, buscando el nuevo repositorio nacional, el Museo Nacional también trabaja en ello, pero para ello se requiere mucho trabajo y comunicación intersinstitucional”, manifestó González.

Mientras el “bautismo” se da, los investigadores trabajan con las “cédulas” para detallar mejor la biodiversidad a nuestro alrededor.