A las 8:45 de la mañana del martes 11 de setiembre –hora de la costa este de los Estados Unidos–, el entonces presidente de la nación norteamericana, George W. Bush, se dirigía, acompañado por una caravana, hacia la escuela primaria Emma E. Booker, en la ciudad de Sarasota, en Florida.

A esa misma hora, el escritor David Foster Wallace estaba en la ducha de su casa, en Bloomington, Illinois. Acababa de aplicarse el champú, al mismo tiempo que Amad Shaikh se servía café en su oficina, en una refinería de petróleo en Texas.

En Cartago, Costa Rica, yo me apuraba para llegar a tiempo al colegio en lo que sería la primera clase del día –la de música– justo al tiempo que Frank L. Culbertson Jr., en su tercera expedición a la Estación Espacial Internacional, se preparaba para hacer contacto con el cuartel general, en Houston.

Eran las 8:45 de la mañana del 11 de setiembre. Fue el último minuto del mundo. Una centena de segundos después, viviríamos en otro.

Bush estaba a 1.681 kilómetros del Centro Mundial de Comercio, en Manhattan, Nueva York. Foster Wallace estaba a 1.264, Shaikh a 2.505 y yo a 3.570. La Estación Espacial Internacional, por su parte, mantenía rumbo a unos 400 kilómetros sobre la faz de la Tierra.

Amy Sweeney estaba más cerca que ninguno de nosotros. Apenas antes de ese momento, a las 8:44, la auxiliar de vuelo de la compañía American Airlines, estaba al teléfono, a bordo del Vuelo 11. Hablaba con Michael Woodward, de Servicios Aéreos de American Airlines, cuya oficina se encuentra en Dallas. “Algo está mal. Estamos descendiendo muy rápido”, dijo Sweeney.

El reloj dio un salto: 8:45. Woodward pidió a Sweeney describir qué veía afuera, a través de las ventanas. “Veo agua. Veo edificios”, respondió. Repitió: “Veo edificios, veo edificios”.

Hubo una ligera pausa. El tiempo se agotaba. 8:46.

“Estamos volando muy bajo. Estamos volando muy, muy bajo. Estamos volando demasiado bajo”. Transcurrieron unos segundos, los últimos que le quedaban a Amy Sweeney en el mundo. “Dios mío, estamos demasiado bajo”.

La llamada se acabó de forma abrupta, con un estruendo de estática.

8:46 con 40 segundos exactos.

El nuevo mundo

El atentado dejó al mundo occidental –y, en particular, por supuesto, a Estados Unidos– de rodillas, atónito.

Exactos 17 minutos después de que el primer avión colisionara contra la Torre Norte, el Vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur.

A las 9:37 a. M., el Vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el edificio del Pentágono, sede del departamento de defensa de Estados Unidos. Y, a las 10:03 a. M., el vuelo 93 de United Airlines colapsó sobre un campo cerca de la ciudad de Shanksville, en Pennsylvania; se cree –aunque es imposible de confirmar– que este cuarto avión debía estrellarse contra la Casa Blanca o el edificio del Capitolio, en Washington D. C., pero los pasajeros lograron detener la misión.

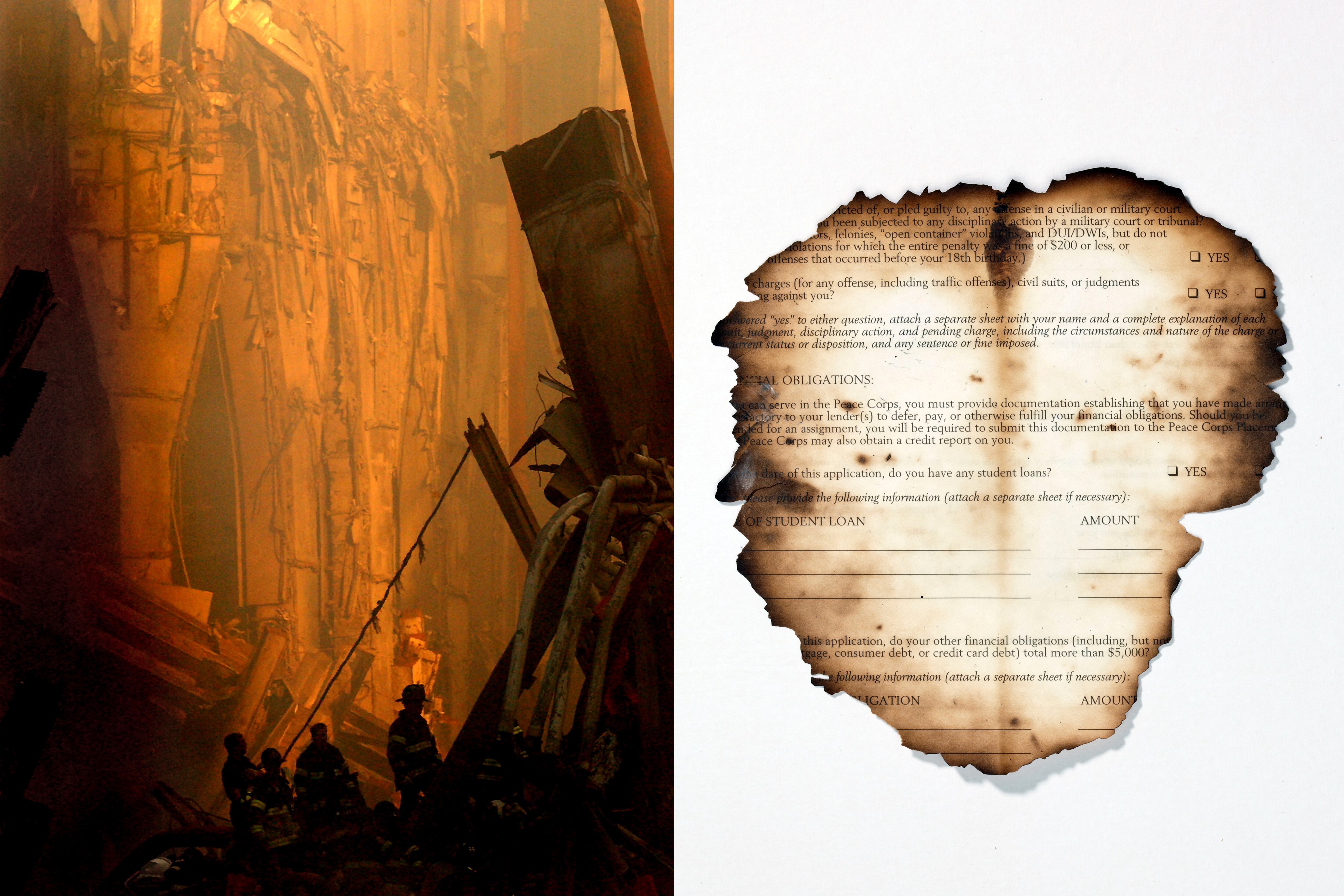

Durante las dos horas que siguieron al ataque en Nueva York –sin duda el más devastador y el más recordado–, las Torres Gemelas se vinieron al suelo. Un nube de polvo y escombros se levantó sobre la isla de Manhattan, sumiendo a la ciudad, al país y al mundo entero en un shock del que tomaría tiempo recuperarse.

Cuando el polvo se asentó y el sonido de sirenas de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos finalmente mermó, Nueva York quedó sumida en el silencio del duelo: 2.977 personas perdieron la vida durante los ataques. De estas, 2.507 eran civiles, 343 bomberos, 72 oficiales de policía y 55 militares.

Las desgracias homogenizan.

Nos hacen sentir, al menos por un momento, iguales, parte de una misma, única especie, sin divisiones sustentadas en la pigmentación de la piel o el lugar de nacimiento o el credo al que se le profesa devoción. Las desgracias no hacen distinción.

Algunas desgracias, por su monumentalidad, son capaces de crear una homogeneidad a lo largo y ancho del planeta.

Los ataques del 11 de setiembre hicieron justamente eso. Como si se tratara de piezas de dominó cayendo una junto a la otra, sus efectos se esparcieron desde Manhattan hasta alcanzar el resto del planeta. Sea de forma directa –los menos– o indirecta –la inmensa mayoría–, el daño ha tocado a prácticamente todos los seres humanos del planeta, y todavía lo hace.

Fuego con fuego

La primera vez que el mundo escuchó la frase “guerra contra el terror” fue el 20 de setiembre del 2001, cuando la herida todavía estaba en exceso fresca. Bush emitió un comunicado en el que daba un ultimátum al gobierno talibán de Afganistán, exigiendo la entrega inmediata de Osama bin Laden y los demás líderes del grupo terrorista al-Qaeda, al cual se señalaba como responsable por la masacre.

Una serie de negativas y desencuentros catapultaron la operación Libertad Duradera, que comenzó de forma oficial el 7 de octubre de ese año, cuando fuerzas militares de Estados Unidos y Gran Bretaña invadieron Afganistán. La operación todavía se encuentra, oficialmente, en desarrollo, sin una fecha previsible para su final.

La guerra contra el terror se convirtió en una campaña internacional desgastante, que ha visto pocos resultados. Dos años después de los ataques, y en contra de la opinión internacional, Bush invadió Irak, alegando vínculos entre presidente iraquí, Saddam Hussein, y al-Qaeda.

El tiempo se encargó de confirmar que no existía tal vínculo, pero el daño estaba hecho. Durante los últimos 15 años, el apoyo o repudio a la intervención militar de Estados Unidos en la zona se ha comportado como un péndulo entre los ciudadanos del país norteamericano y del mundo entero.

Los constantes enfrentamientos en el Medio Oriente hicieron que la zona entrara en un período de ebullición. En Túnez, Libia y Egipto, el pueblo se rebeló y expulsó del poder a regímenes autoritarios. En Siria, Yemen y Bahrein, los resultados no fueron tan positivos.

Mientras tanto, en Estados Unidos, Bush creó el Departamento de Seguridad Nacional, una rama del gobierno que se ocupa de la seguridad pública en materia de antiterrorismo, seguridad fronteriza, inmigración y manejo y prevención de desastres.

La agencia ha sido blanco de innumerables críticas a lo largo de los años, no solo por su monumental presupuesto –41.2 miles de millones de dólares, uno de los presupuestos gubernamentales más grandes del planeta– sino por lo difuso de sus labores. Pese a ser uno de los elementos más grandes del sector público, ni el mismo gobierno parece tener demasiado claro cuáles son las labores del departamento.

“A pesar de succionar sumas de dinero que podrían utilizarse para renovar la infraestructura del país de costa a costa, esta agencia y el propio concepto de ‘seguridad nacional’ han pasado inadvertidos ante gran público, con resultados desastrosos”, aseguraron los investigadores Mattea Kramer y Chris Hellman, en la revista The Nation.

Chivos expiatorios

“En los días que siguieron al ataque, vi lo mejor y lo peor de Estados Unidos ahí mismo, en mi oficina”, escribió Amad Shaikh, un estadounidense musulmán, en el diario Al Jazeera . Shaikh es el co-fundador de la revista digital Muslim Matters (los musulmanes importan), publicación que pretende arrojar luz sobre las problemáticas a las que se enfrentan los seguidores de esta religión en el mundo occidental.

La islamofobia no nació después del 11 de setiembre; sin embargo, los ataques y la responsabilidad que se le achacó a los talibanes hizo que el temor y la paranoia del pueblo estadounidense y de los medios de comunicación responsabilizaran a toda la comunidad musulmana.

“La mayoría de estadounidenses fueron bastante precisos en sus primeras reacciones tras el ataque”, escribió Shaikh. “Se enfocaron en recordar y lamentar a las víctimas y en responsabilizar a al-Qaeda como una entidad, en lugar de hostigar a los practicantes del Islam o en la propia religión”.

Eso, sin embargo, no duraría demasiado.

La demonización de los musulmanes se ha convertido en un factor político, social y económico en Estados Unidos y Europa, sobre todo; los medios y público más conservadores no han tenido reparo en borrar la distinción entre las acciones de los musulmanes radicales y extremistas, y los meros seguidores del Islam.

“Así, en los años que siguieron al 11 de setiembre”, recuerda Shaikh, “la culpabilidad por asociación se convirtió en el estándar. A los ojos de la mayoría, cada musulmán es un terrorista en potencia”.

La historia está en los números. El año pasado, The Guardian publicó los resultados de una encuesta que asegura que el 55% de la población estadounidense mira con malos ojos a los musulmanes.

Personajes públicos como el actual candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido Republicano, Donald Trump, han hecho eco de estos temores y odios. En diciembre pasado, Trump propuso prohibir de forma absoluta el ingreso de musulmanes a su país.

Además, The Guardian asegura que el 40% de los encuestados dijo estar de acuerdo con crear una base de registro de musulmanes, para que el gobierno pueda vigilar a cada persona que profese dicha religión.

Restringido como un pájaro

En su libro Ruins of the Mind , el escritor Jason Stadtlander narra una historia sobre dos personajes ficticios a bordo del Vuelo 11 que se estrelló en la primera de las torres. En el relato, titulado Feathers in the Wind , Stadtlander –quien también es piloto– exorciza el temor y la frustración que muchos otros pilotos en todo el mundo sintieron después del ataque.

“Un grupo de personas había tomado algo que yo amaba más que nada en el mundo –volar– y lo había utilizado como un arma, algo que mató a mi propia gente, miles de vidas inocentes, con un solo propósito”, escribió Stadtlander en el Huffington Post , “llenar de miedo los corazones de la gente de mi país y del mundo. Y funcionó”.

El temor y la paranoia se estrecharon con la necesidad de mejorar medidas de seguridad en el aire. Así, no solo la experiencia aérea de los pilotos se transformó después del 9/11: también la de los pasajeros.

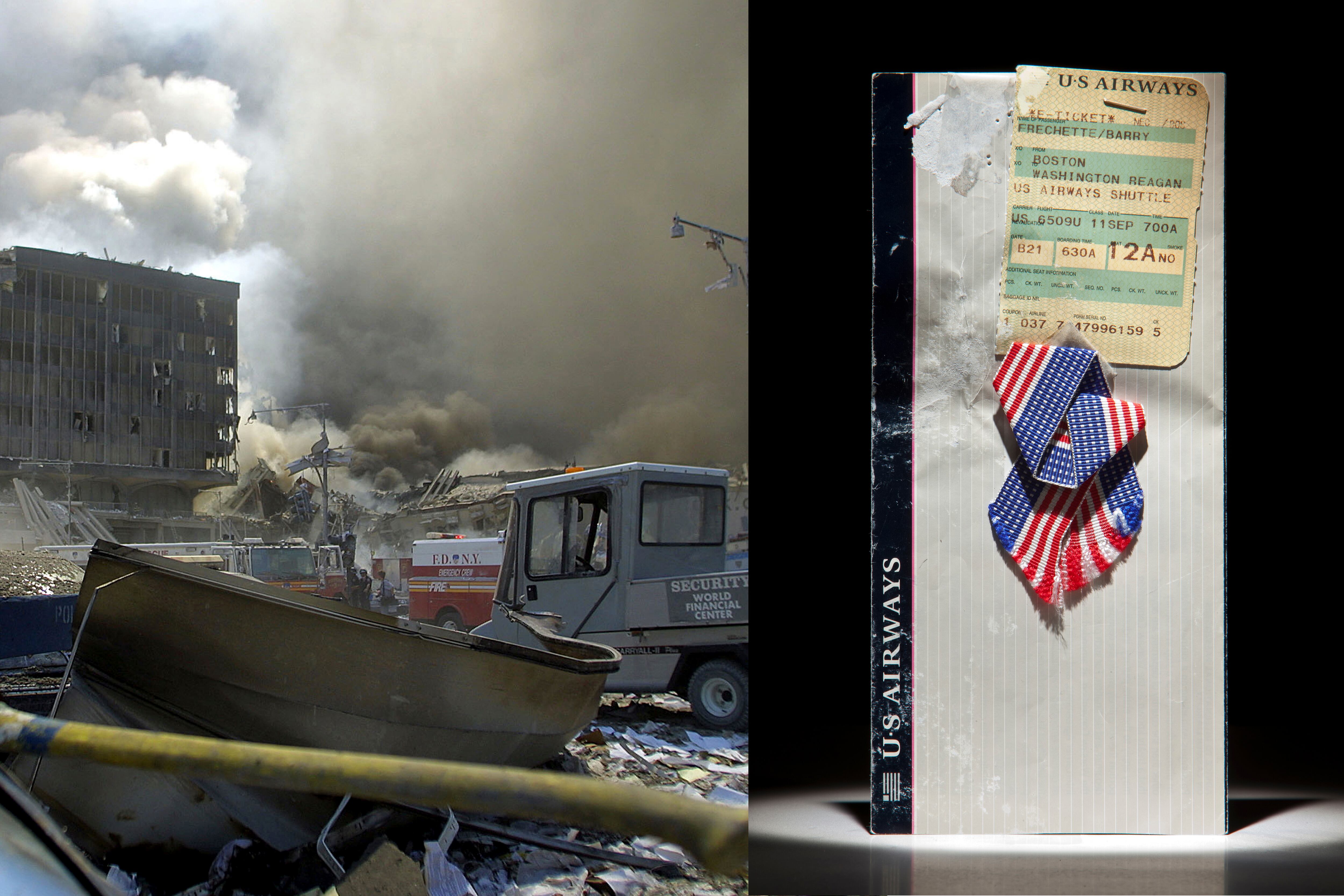

Las personas más jóvenes no lo recordamos, pero hasta el 10 de setiembre del 2001, la dinámica en los aeropuertos era bastante diferente. Tanto así que, el día de los ataques, cuatro de los secuestradores activaron los detectores de metal antes de abordar los aviones que luego utilizarían como armas, y se les permitió avanzar.

Atrás quedaron los días de despedir a los seres queridos en la puerta de abordaje; los días en que los niños podían visitar la cabina de pilotaje, en que era innecesario remover piezas de ropa para ser escaneadas.

El aire es ahora un espacio milimétricamente controlado.

“Bush did 9/11”

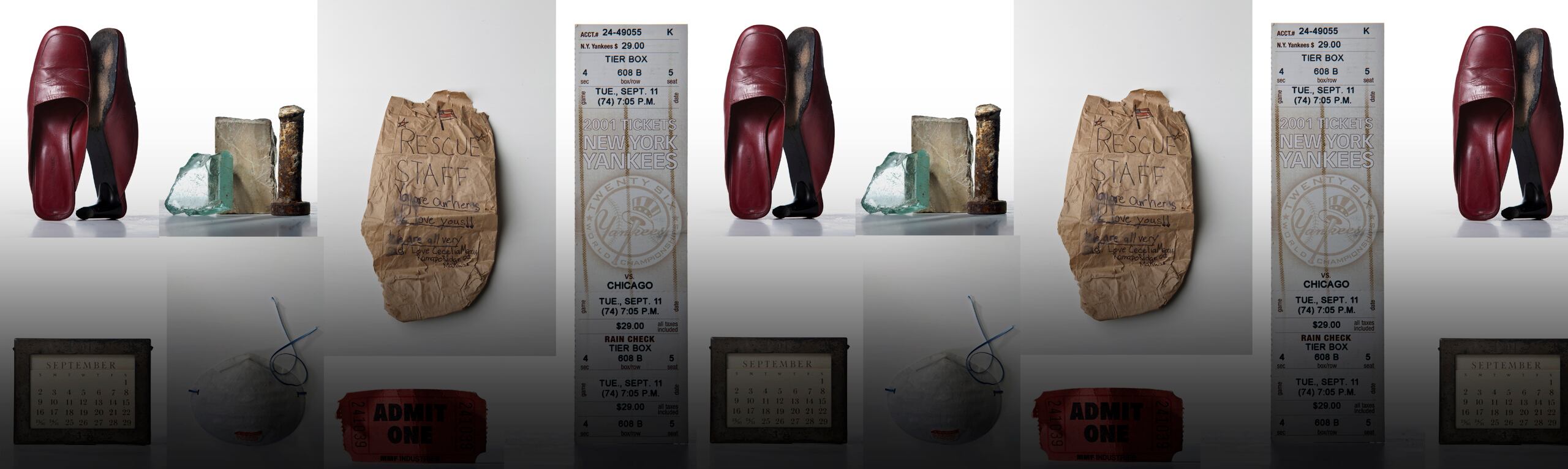

El 25 de octubre del 2001, la revista Rolling Stone publicó un ensayo del genial escritor –ahora fallecido– David Foster Wallace, quien narró su experiencia viendo las noticias de la mañana del 11 de setiembre desde la casa de una de sus vecinas, en un tranquilo barrio Bloomington, Illinois. “Parece grotesco hablar de sentirse traumatizado por un video cuando las personas en ese video estaban muriendo. Algo acerca de los zapatos que caían lo hacía todo peor”, escribió.

Esa, sin embargo, fue la forma en la que la mayoría de personas en el planeta nos enteramos de los trágicos hechos: a través de videos, en directo o diferido. De igual forma, con el tiempo, otras formas culturales se han apropiado de los ataques y sus secuelas. Incontables películas, libros –de ficción e historia–, canciones y otras obras artísticas han hecho eco del 11 de setiembre.

Pero no todas esas obras comparten el mismo sentimiento, la misma necesidad de honrar la memoria de quienes fueron víctimas; de las vidas truncadas, de una forma u otra, por la desgracia. Multitud de teorías de conspiración inundan Internet, presentando argumento tras argumento para asegurar que los ataques fueron, en realidad, un golpe del propio gobierno estadounidense para justificar, entre otras cosas, la intervención militar en Medio Oriente para adueñarse del petróleo de la zona.

Subrepticio

Pese a todo, puede que el efecto más importante –y más extendido en el mundo– de los ataques del 11 de setiembre sea uno que no podemos ver, pero que sí sentimos a diario, aunque no nos demos cuenta, estemos donde estemos.

“El 11 de setiembre, los terroristas hicieron más que destruir edificios. Dejaron una cicatriz en la psique del mundo”, asegura una investigación publicada en junio por la revista Psychology Today . La investigación asegura que, durante los últimos 15 años, el nivel general de ansiedad en el mundo se ha disparado.

Aunque sería torpe pensar que un hecho único, como los ataques, es la única causa responsable de esto, es innegable que, desde el momento en que un avión se incrustó en la Torre Norte del Centro Mundial de Comercio, el mundo ha vivido con más miedo que antes.

Ese miedo, con el tiempo, ha tomado distintas formas, desde luego. Algunos lo convirtieron en una campaña militar, otros en libros, otros en teorías de conspiración. Algunos optaron por reflejar su temor en los seguidores de una determinada religión, ignorando que esos devotos también sienten miedo.

El mismo miedo que sintió Amy Sweeney, auxiliar del Vuelo 11 de American Airlines, a las 8:45 de la mañana del martes del 11 de setiembre, cuando al otro de la ventana solo veía edificios. El tiempo expiraba. Estaban volando muy bajo. Muy, muy bajo. El mundo se acababa. Luego todo se acabó de forma abrupta, con un estruendo que todavía hoy tiene réplicas.

8:46 con 40 segundos.