Las obras pictóricas que se observan en el techo del foyer del Teatro Nacional encierran secretos más allá de la belleza que está a simple vista. Los pigmentos utilizados para darle vida hablan mucho de la época en la que fueron creadas, de los materiales utilizados en aquel entonces y de cómo las ha afectado el paso del tiempo.

Toda esta información es vital para restaurar las obras de una mejor forma y más fiel a como fueron creadas.

Este trabajo no solo está en manos de especialistas en Bellas Artes, Historia e Historia del Arte; también profesionales en Física, Química, Microbiología e incluso Geología tienen una participación imprescindible.

Tanto es así que un análisis de física y química realizado a tres obras del artista italiano Vespasiano Bignami dieron con un pigmento especial que no había sido descrito anteriormente en estas pinturas.

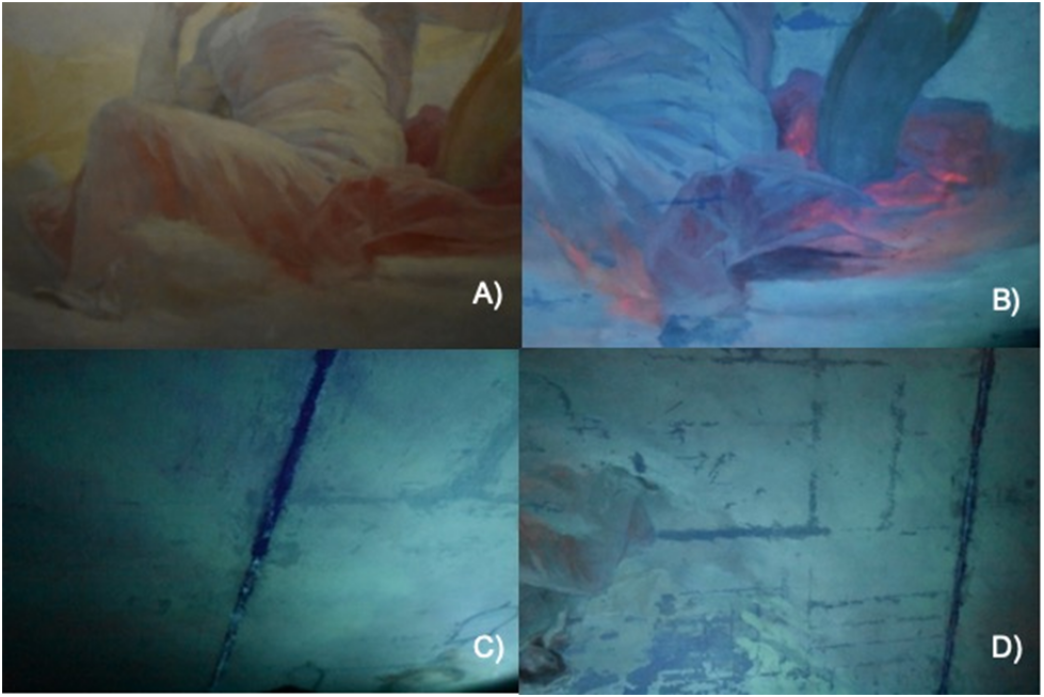

Este pigmento se conoce como laca de rubia (madder lake, en inglés), y cuando se observa a través de la luz ultravioleta manifiesta tonos fluorescentes entre rosado y anaranjado.

“Se utilizó en puntos muy específicos que el artista buscaba resaltar, como los labios, partes de vestidos o mantos a los que deseaba dar movimiento, no era un pigmento muy frecuente. En ese entonces era un pigmento caro, relativamente nuevo, por lo que se debía utilizar racionalmente”, expresó Óscar Andrey Herrera, doctor en Física con especialidad en materiales y en cómo estos son afectados por la luz.

Los resultados fueron publicados a inicios de diciembre en la revista científica Heritage Science.

Más allá del hallazgo científico e histórico, esto permitirá a los especialistas en conservación y restauración darle una mejor preservación a las obras.

“Es básico saber a qué nos enfrentamos para darles conservación a estas obras tan importantes para el arte en Costa Rica. Saber los materiales utilizados, la forma en la que se usaron, eso es necesario. Como tienen tantos años de antigüedad no tenemos tanto informe técnico, pero la ciencia nos da una mano”, comentó Carmen Marín, directora de Restauración del Teatro Nacional.

LEA MÁS: Teatro Nacional celebró la Independencia con un concierto vía Facebook

Paso a paso: ¿Cómo se dio el hallazgo?

LEA MÁS: Reseña histórica del Teatro Nacional

El equipo exploró dos aspectos principales: uno, ver si había microorganismos que estuvieran colonizando las obras y ver si esto podía afectar y causar un mayor deterioro o acelerarlo. El otro, estudiar el uso de los materiales para conseguir una restauración más fidedigna.

Por eso el primer paso fue hacer un diagnóstico de la situación de cada una de las tres obras de Bignami.

Se trata de tres pinturas de gran formato, hechas por encargo para el techo del foyer del Teatro Nacional. Tienen un tamaño similar al de una pantalla de cine y son alegorías a la Danza, la Música y la Poesía.

Fueron pintadas en Milán y traídas a nuestro país por barco.

“Todo fue concebido a la medida. Estas pinturas fueron encargadas específicamente para el foyer, para esa sala de reuniones para antes de la obra y durante los intermedios”, destacó William Monge, jefe del Departamento de Conservación del Teatro Nacional.

Por sus características de uso, las obras del foyer no presentaban tantos daños como otras.

“La afectación es algo multifactorial, tiene que ver con el uso que se le ha dado históricamente al salón donde están, con la luz que reciben, la temperatura, la humedad, son muchas cosas”, destacó Herrera.

Marín complementó: “Una obra de más de 120 años tiene su deterioro, y luego de esto se le hicieron restauraciones, también debíamos saber cuál es la capa original y cuáles las de intervención”.

Para ir descubriendo estas capas se utilizó una técnica llamada fotografía multiespectral.

“Consiste en tomar varias fotografías de la obra, pero cada una es diferente. Se toma una en el espectro visible, es decir, la luz que vemos usualmente con nuestros ojos, pero luego le ponemos filtros a la cámara para ver otras cosas que escapan a nuestros ojos”, explicó Melissa Barrantes, química y estudiante de la maestría en esa rama.

“Se tomaron fotos con filtros en infrarrojo, que tiene menos energía; y en ultravioleta, que tiene más energía”, agregó.

De acuerdo con la científica, esto permite ver diferentes aspectos de la obra con una técnica que no requiere intervenirla.

“Con una foto en el espectro visible podemos ver muchos detalles que necesitaríamos estar muy cerca de la obra, a simplemente unos centímetros, para poder ver (...). Pero estas obras están a seis y ocho metros de altura. Requeriría subirse en un andamio y hacer mucho trabajo de campo. Las fotografías nos permiten hacerlo desde la comodidad de una computadora y sin intervenir tanto en la obra”, explicó.

¿Qué puede verse a través de estos distintos filtros? Barrantes detalló que se ven diferencias en pinceladas, en trazos, se ve cómo fue el proceso que llevó el artista. También les permite diferenciar lo que originalmente se pintó de la reconstrucción.

Además, les permite saber dónde se ha perdido barniz, o dónde han cambiado los colores, lo que puede ser señal de colonización de microorganismos. Todo podría dar pistas de hacia dónde centrar los esfuerzos de conservación.

Fotografiar con filtros ultravioleta es el mayor reto logístico.

“Oscurecemos todo el Teatro Nacional. Eso es un gran trabajo que tenemos que hacer. Llegábamos como desde las 3 p. m., teníamos que poner cortinas en todas las ventanas del foyer, y no permitir que entraran rastros de luz, porque nosotros utilizamos lámparas artificiales para iluminar las áreas donde íbamos haciendo el estudio”, puntualizó Herrera.

“Son técnicas no invasivas, no se interviene la obra, lo que hacemos es irradiar la obra con diferentes tipos de luz y ver la reacción de los materiales, esto nos permite estudiarla sin afectarla”, añadió.

LEA MÁS: Teatro Nacional: un monumento a la cultura, construido por jornaleros

LEA MÁS: Teatro Nacional es declarado símbolo patrio

¿Qué sabemos de este pigmento?

LEA MÁS: 120 años del Teatro Nacional: Romper mitos alrededor de un ícono

Esta laca de rubia estaba presente de forma más abundante en cinco lugares muy específicos de la obra Alegoría a la Música, por ello, se decidieron a hacer un análisis más a fondo. Su fluorescencia en las gamas de tonos rosado y naranja solo podía observarse cuando las obras eran sometidas a luz ultravioleta.

“Cuando la irradiamos con esa luz de lámpara negra, para nuestra sorpresa, estaba todo oscuro, y vemos que comienzan a verse fluorescente. Así, muy bonito, como cuando vemos luciérnagas. Nos sorprendimos”, recordó Herrera.

Esto los llevó a hacer un estudio más minucioso, era el único pigmento que tenía ese efecto, eso le daba una característica especial.

Ese pigmento fue producido artificialmente como en 1868 en Alemania. Para cuando la obra se pintó, el pigmento tenía poco menos de tres décadas de uso, por lo que era muy caro y por eso el artista debía usarlo racionalmente.

“Esto también nos hace ver que eso no corresponde a una restauración, porque corresponde con la época y el lugar donde fue pintada la obra”, aseveró el físico Óscar Andrey Herrera.

LEA MÁS: Proteger el Teatro Nacional

¿Qué hacen científicos hurgando en obras de arte?

LEA MÁS: Científicos de la UCR ayudan a conservar arte del Teatro Nacional

La historia comenzó hace unos cuatro años. La inquietud surge de los especialistas en conservación y restauración del Teatro Nacional.

“Cuando tenemos una obra en restauración necesitamos un diagnóstico para saber cómo trabajar. Cuando una persona necesita un tratamiento médico, primero se le piden exámenes para tener un diagnóstico y luego recetar el mejor medicamento. Con el arte pasa igual, no podemos trabajar bien sin ese diagnóstico. Ahí entra la ciencia”, subrayó Marín.

Herrera agregó: “Las obras aquí, en Costa Rica, llevaron un proceso muy distinto que las obras de los mismos autores en Europa. Aquí la temperatura y el nivel de humedad es muy diferente y se comienzan a deteriorar, el deterioro es muy diferente al visto en Europa. En Europa hay obras de 500 años con menos deterioro que una de 120 años, pero es porque no tienen nuestras condiciones climáticas o de humedad.

“Nuestro trabajo es diagnosticar el deterioro, entender qué es de la obra original y qué de restauración y cuáles eran los materiales usados por el artista y cómo se usaron. Esto le da armas a los restauradores para hacer el trabajo más exacto”, agregó.

De la misma forma, da armas para saber cómo proteger las obras para que su deterioro sea menor.

Las herramientas de la ciencia ayudan a entender el comportamiento de los materiales, así como su interacción con el ambiente.

“Cada obra tiene capas. Son como las hojas de un libro, debemos entender las capas una a una. Es quitar capa por capa y entender que algo que uno ve en dos dimensiones en realidad tiene cuatro dimensiones: la tercera dimensión es la profundidad de las capas, y la cuarta el paso del tiempo”, manifestó Herrera.

Para Barrantes, ellos pueden dar respuestas sobre el material del lienzo y las fibras que se usaban en la época, pero el análisis en conjunto, con profesionales del arte les ayuda a tener mejores respuestas.

LEA MÁS: ¿Aldea? ¿Y sin Teatro Nacional?

LEA MÁS: El Teatro Nacional: un honroso desafío de 120 años

Los próximos trabajos: encontrar los secretos de ‘Las Musas’

LEA MÁS: 120 aniversario del Teatro Nacional: El diseño de un monumento al progreso de la República

El trabajo de este equipo no se detiene. En este momento se estudian dos pinturas en el llamado “café de las señoritas”.

Se trata de Las Musas I y Las Musas II, y son del artista italiano Carlo Ferrario.

“Es entender otro artista, otra paleta pictórica, otra dinámica”, enfatizó Herrera.

Mientras, la química Melissa Barrantes indicó: “con Las Musas, hemos hecho también mediciones de temperatura, de humedad y de otras características que van a ser diferentes a las de otros salones que son más abiertos, que son más grandes, como las del foyer.

“Cada obra es un sistema, y debe analizarse desde antes para saber cómo estudiarla. Al final necesitamos de todas las ramas del conocimiento para conservar esas obras de la mejor forma”, concluyó”.