Es paradójico. En ocasiones el silencio se puede tornar tan ruidoso que abruma. Se comienzan a percibir sonidos que, inconscientemente, omitíamos o ignorábamos; incluso, voces internas.

Mientras escribo estas líneas, contabilizo siete días confinada en mi apartamento, en Madrid, España, debido a la emergencia por el coronavirus.

Mis escasas salidas son para ir al supermercado de la esquina o para sacar la basura. Esas tareas con costos consumen unos cuantos minutos de mi monótona jornada diaria.

Es que tampoco tengo permitido hacer otra cosa. Si salgo a caminar o a correr, por ejemplo, me expongo a una multa de varios cientos de euros, si un policía o algún soldado me detiene.

La orden, sí, la orden, no solicitud, es no salir de la casa. Desde el sábado anterior, cuando el gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y restringió el libre tránsito, solo se puede salir para ir a trabajar, comprar comida, medicamentos y artículos básicos, o bien para ir al quiosco por el periódico, o al estanco por cigarros.

El resto de locales comerciales están cerrados, al igual que los parques y cualquier otro centro de recreación.

Ninguna de esas “actividades permitidas” se puede realizar en pareja, muchos menos en grupo. También eso está prohibido y es multado. Lo mismo ocurre con las visitas. Nadie puede ir a la casa de otra persona. La consigna es evitar la aglomeración de personas en un mismo sitio, a como dé lugar…

En el epicentro

Hace cinco meses hice pausa de mi trabajo en Costa Rica, agarré mis maletas y me vine a Madrid a cursar una maestría en Periodismo de Investigación y Análisis de Datos, pensando en el montón de experiencias chivas que iba a poder vivir. Jamás imaginé —ni remotamente— que me iba a tocar vivir esto que estoy viviendo, alejada de mi familia y amigos.

Todavía me cuesta trabajo interiorizar todo lo que está pasando. Ahora estoy en el epicentro de los contagios del coronavirus en España, el cuarto país con más casos en todo el mundo, con más de 20.000 enfermos.

En la Comunidad de Madrid se ha registrado un tercio de los contagios y más de la mitad de los fallecimientos en suelo español, que ya son más de 1.000, según el último reporte, de este viernes. El sistema de salud español está colapsado, no da abasto.

Debo confesar que, cuando en la universidad nos enviaron a la casa a recibir clases por videoconferencia –hace ya diez días—, y posteriormente, cuando las autoridades restringieron el libre tránsito, no lograba dimensionar lo que está sucediendo ni la gravedad de los hechos.

En el fondo, me rehusaba a permitir que alguien me dijera cuándo y dónde podía caminar. Sin embargo, con el paso de los días la incertidumbre, la preocupación y el temor comenzaron a aparecer y a crecer al mismo ritmo que fueron aumentando las cifras de contagiados y muertos.

Esos registros, en lugar de descender, aumentan cada 24 horas, a un ritmo cada vez más acelerado. El futuro se percibe cada vez menos alentador.

En las calles es difícil ver personas caminando. Quienes se aventuran a salir, en su gran mayoría, son jóvenes que se cubren la boca con una mascarilla, algunos usan guantes de látex.

El ruido de los carros y de las motocicletas se volvió algo inusual. Frente a la ventana de mi cuarto, por citar un caso, siguen parqueados los mismos vehículos que hace siete días; ninguno se ha movido ni un centímetro.

En los supermercados hay que hacer fila para entrar, incluso de varios cientos de metros, según la hora del día.

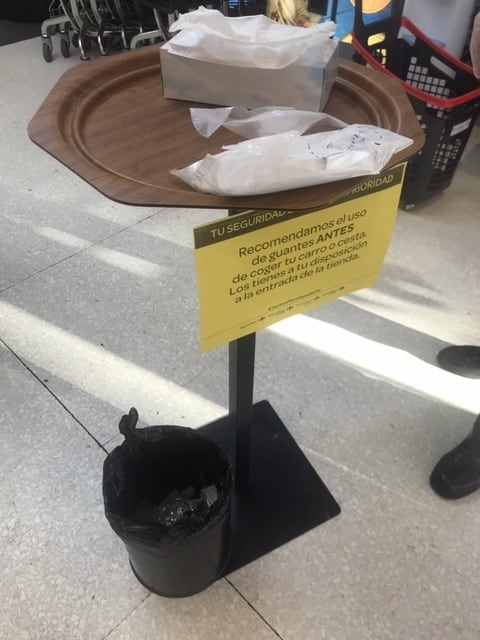

Se restringe el número de personas que pueden acceder al mismo tiempo, para evitar las aglomeraciones; es necesario desinfectarse las manos con alcohol y colocarse unos guantes de plástico desechables antes de ingresar.

Una vez adentro, las personas tratan de estar a un metro de distancia de cualquier ser humano que se acerque, romper esa barrera invisible es impensable, nadie se atreve. Por el contrario, cuanto más larga sea la distancia, mejor.

Si bien no ha ocurrido un desabasto de bienes básicos, lo cierto es que se nota que algunos productos sí comienzan a escasear y no se encuentran en cualquier momento del día. Escoger marcas es impensable, se compra lo que hay.

Por ejemplo, el papel higiénico solo se consigue por las mañanas, apenas abre el supermercado. Por las tardes, difícilmente se consiguen carnes y el producto que se encuentra un día, al día siguiente quizás ya no esté, como los huevos.

La política tácita del metro de distancia también se práctica en las calles. Si remotamente uno se encuentra a alguna persona caminando en la acera, inmediatamente establece un metro de distancia. Nadie se arriesga, es mejor evitar cualquier contacto con un extraño.

En un país donde dos de cada diez habitantes tienen más de 65 años, es difícil ver a un adulto mayor transitando por las calles, casi todos están encerrados en sus casas o en residencias.

Muchos de ellos viven solos y la recomendación es que nadie los visite, para no exponerlos a un contagio.

Tampoco es cotidiano, como antes sí lo era, ver personas paseando a sus perros. Aunque esa actividad no está prohibida, la gente igual evita salir de sus hogares.

La hora del aplauso

El único momento —además del supermercado— en que se puede ver más personas es a las 8 p. m.

A esa hora, religiosamente, la mayoría de personas se asoma por las ventanas de su apartamento o sale a los balcones a aplaudir, por unos escasos minutos, en señal de apoyo a todo el personal médico y enfermeros que están atendiendo la pandemia.

En mi vecindario, un barrio de clase media repleto de edificios de apartamentos cerca de Avenida de América, aplaudimos al ritmo de la canción Color Esperanza, del argentino Diego Torres, que un vecino pone a todo volumen y en los coros acompaña mi vecina María, de 98 años, quien grita “bravo, bravo”, desde su balcón.

Van ya siete días de un confinamiento que no se sabe cuánto tiempo más se va a prolongar. En un principio se habló de 15 días, pero ya las autoridades están analizando ampliar ese plazo e, incluso, el ministro de Salud español, Salvador Illa, aseguró que “vienen los días peores”.

Bajo ese panorama, la posibilidad de volver pronto a la normalidad se torna cada vez más lejana y el silencio agobiante que se apoderó de la bulliciosa Madrid parece que se va a quedar por más tiempo.

De momento, no queda más que continuar en el confinamiento todo el tiempo que sea necesario, no tanto por mí, sino por mi vecina María y los cientos de adultos mayores, quienes son los más vulnerables con la expansión de esta pandemia.

Según la canciller alemana, Ángela Merkel, estamos ante “el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial”.

Ojalá mi vecino sea pitoniso y se vuelvan profecía las palabras de la canción de Diego Torres:

“Sé que lo imposible se puede lograr / Que la tristeza algún día se irá / Y así será, la vida cambia y cambiará…”