Bebió…no vivió. Todo se lo pasó por el gaznate y llevó una vida novelesca, como cualquiera de los personajes de sus cuentos neoyorquinos, plenos de ternura y matices humanos.

Noctívago de la Gran Manzana, bamboleó su fugaz existencia entre ranchos de ovejas, ventas de revistas, delineante de mapas y cajero de un banco, donde para su perra suerte unos raposos limpiaron la caja de caudales y él acabó tras las rejas.

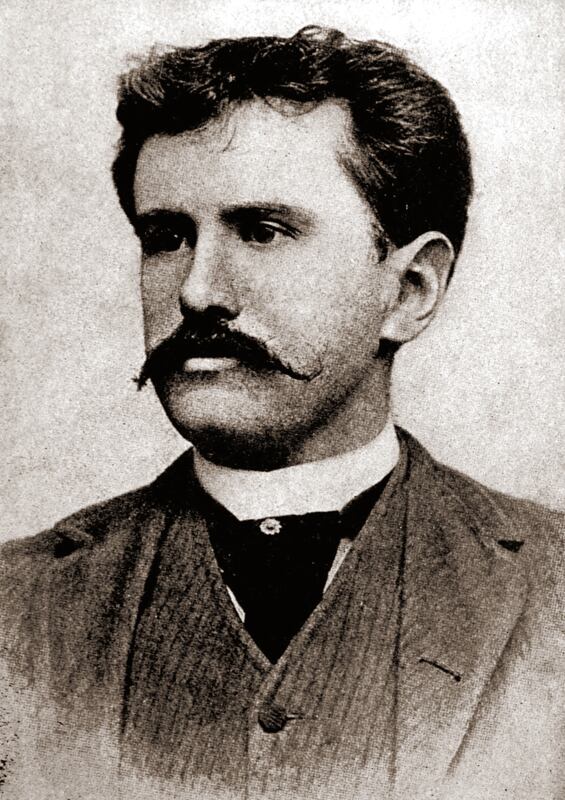

Malabarista verbal, equilibrista entre los renglones torcidos de su vida, William Sidney Porter –en autos conocido como O’Henry– era un rey en un repollo.

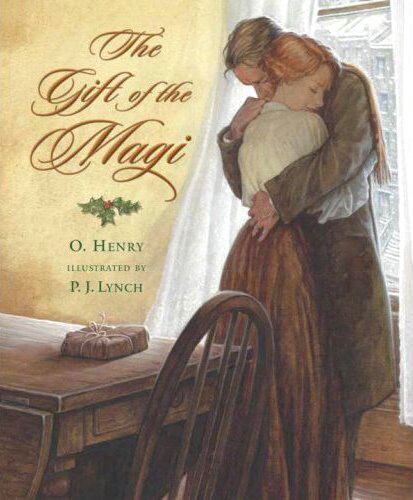

Si la víspera de Navidad ignora qué regalarle a quien más quiere, está más limpio que un cuello de cura, partió a mazazos el chanchito y solo reunió unas latosas monedas de cinco o diez colones, le caerá de perlas compartir desgracias con Delia y Jim, la enamorada pareja de El regalo de los Reyes Magos . Este cuento , escrito por O’Henry, es una pieza para gourmets .

Por supuesto que llamarse William Sidney Porter habría calado mejor en la tumba de un jurisconsulto, pero el caso es que la inmortalidad literaria desconoce esas sutilezas y prefirió el apelativo de O’Henry, surgido de la manera más inverecunda: así llamaban a un gato al que todo el mundo le gritaba “¡Oh Henry!”

Hay otra versión. En una entrevista que concedió a The New York Times , en 1909, aseguró haber concebido el apodo en Nueva Orleans gracias a la sugerencia de un amigo. Ambos buscaron en un periódico nombres altisonantes pero cortos y así hallaron aquel. Años después confesaría que la letra O era por Olivier y Henry porque muchos de sus cuentos los firmó con ese nombre.

El escritor Guy Davenport fue menos romántico y aseguró que el mote surgió de las dos primeras letras de Ohio, y las dos últimas de “penitenciary”, el penal donde el infeliz pasó tres años a la sombra.

Como fuera, ya no vale la pena saberlo. Lo cierto es que O’Henry fue por mucho uno de los más sublimes narradores norteamericanos, al mismo nivel que Edgar Allan Poe o Mark Twain; además de fundador del cuento corto, o como lo diría un anglosajón de cepa: short story .

La fina ironía de su pluma, la sátira punzante y el lenguaje popular le permitieron pintar con realismo descarnado la vida y avatares de la gente corriente de Nueva York; su entrañable terruño.

Memorias de un perro amarillo ; Veinte años después ; La voz de la ciudad ; Cómo nació un neoyorquino y muchos títulos más, forman parte del podio mundial de la literatura, junto a plumas de fuste como Guy de Maupassant o el padre de todos los cuentistas: Anton Chéjov.

O’Henry tan solo vivió 47 años. Aferrado al whisky, la mayor parte de sus días, una cirrosis lo mató el 5 de junio de 1910. Escribió durante una década, apenas para borrar de su nombre la letra escarlata.

Perro amarillo

La vida son claroscuros; sonrisas, sollozos y suspiros; a veces más de unos que de otros. Como su padre, Algernon Sidney Porter, era médico en Greensboro –Carolina del Norte– tal vez no ocupó un sacacorchos para traer al mundo, justo el 11 de setiembre de 1862, a su retoño: William Sidney Porter.

Su madre carecía de pedigrí, pero tenía un nombre largo como el de las aristócratas: Mary Jane Virginia Swaim Porter; ella murió de tuberculosis cuando William tenía tres años y el viudo se lo llevó a vivir con la abuela.

En la escuela primaria de su tía María Evelina hizo las primeras letras; con 14 años comenzó la secundaria y la dejó tirada a los quince, para seguir con clases particulares.

Y como más valen conocidos que conocimiento, un tío lo contrató como tenedor de libros en una botica; a los 19 años obtuvo el título de farmacéutico y viajó a Texas con el Dr. James K. Hall, un poco para ejercer como matasanos y otro por curarse de una pertinaz tos, que lo sacudía como si tuviera el mal de San Vito.

El escritor llevó una juventud propia de sus futuros relatos. En Texas ayudó al hijo de James en un rancho ovejero, a veces como pastor, en otras como peón; en algunas como cocinero y hasta de niñero. Ahí, entre animales y rancheros, aprendió español, alemán y francés; también sacó un rato para leer, sobre todo a los clásicos. Fue por ese tiempo que comenzó a empinar el codo.

Abrumado por el alcoholismo medró de trabajo en trabajo y en 1884 se asentó en Austin, donde conoció a su primera esposa Athol Estes; ella tenía 17 años, padecía de tuberculosis y estaba forrada en billetes; por eso la madre se opuso a esa relación tan dispar.

A Porter eso le valió una coliflor y raptó a la doncella. Se casaron y la endeble de Athol parió un niño que apenas respiró unas horas. Más tarde nació Margaret, quien sería la postrer compañía del literato.

Con tal de estabilizarse y echar raíces obtuvo un empleo, como cajero y contador, en el First National Bank, con un salario de $100 mensuales. En ese puesto combinó los números con la escritura y fundó un semanario humorístico llamado The Rolling Stone .

La revista quebró y William se fue a Houston donde le ofrecieron empleo de periodista en el Houston Post , por la bicoca de $25 al mes.

En esas estaba cuando ocurrió un suceso que cambió su vida. Una tarde de 1895 recibió una citación, donde le advertían de un juicio en su contra por malversación de fondos en aquel banco de Austin.

Sus biógrafos discrepan acerca de si Porter cometió el desfalco; lo único real es que a este le entró canillera, puso tierra de por medio y huyó a Honduras –desde Nueva Orleans– agazapado en un barquichuelo.

Estuvo refugiado siete meses en el puerto de Trujillo, que años después sería el pueblo de Coralio, ubicado en Anchuria, sitio ficticio de su libro De repollos y reyes . Sus exégetas aseguran que en ese volumen por primera vez utilizó la expresión “República bananera”, para referirse a ese país, dominado por la United Fruit Company.

Ahí estaría todavía de no ser porque su esposa Athol cayó gravemente enferma y él, motivado por el amor, decidió volver a Austin y acompañarla en la agonía.

Ya de esta no se escapó y la policía lo capturó en 1898. Lo juzgaron y lo condenaron a cinco años de cárcel en la Penitenciaría Nacional de Columbus, Ohio. Gracias a su buena conducta salió libre a los tres años.

Cuentos de Nueva York

Del ahogado el sombrero. Viudo, alejado de su hijita por los suegros, torturado por sus errores, William ascendió del infierno de la mano de su pluma.

Como era farmacéutico lo asignaron al hospital de la prisión, donde disfrutó de una habitación propia y pudo dedicarse a su viejo pasatiempo: escribir, no solo como terapia, sino para mantener a Margaret de solo ocho años. En la cárcel escribió unos 40 cuentos y el primero de ellos lo publicó en 1899, en Mclure’s Magazine .

Al cabo de tres años quedó libre, se reunió con su hija y ambos viajaron a Nueva York donde inició su carrera de escritor y cambió su nombre por el de O’Henry, un poco para olvidar el pasado.

Desde 1903 hasta 1906 envió un relato semanal para The New York World Sunday Magazine . El público lo adoraba porque sus historias eran reales, lejos de los ambientes aristocráticos propios de la literatura de aquel tiempo.

Ganaba apenas para pagar cuentas y llegar a fin de mes. Uno de sus cuentos más célebres El regalo de los Reyes Magos , lo escribió en tres horas, apurado por la presión de los editores y apañado con una botella de whisky.

“Es mi manera de conseguir dinero para pagar el alquiler de la habitación, para comprar comida, ropa y licor” afirmó.

Ya era un narrador reconocido, pero pobre. En 1904 publicó De repollos y reyes ; en 1906 Cuatro millones , aludiendo al número de habitantes de Nueva York. Llegó a escribir 600 cuentos y editó varios volúmenes.

O’Henry inventó al Cisco Kid , un Robin Hood mexicano , inmortalizado en la televisión de los años 50 por Duncan Renaldo, acompañado del sanchopancesco Leo Carrilo, quienes desfacían entuertos en los polvorientos caminos del Río Grande.

Así como Cisco tenía su Dulcinea –Tonia Pérez– él probó otra vez con el amor; en 1907 y se casó con Sarah Lindsey Coleman, una novia de la juventud, pero el alcoholismo se interpuso y ella lo abandonó.

El tejido de su obra lo forman cientos de vidas humanas; transeúntes sin ningún mérito; seres indeterminados; ni guapos, ni altos, ni feos. Lo que importa es lo qué hacen, no cómo, ni quiénes.

Los mejores cuentos de O’Henry tienen un final desolado, ingenioso, humorístico o poético. A veces parece forzado, pero él inventó el cierre a lo “O’Henry”, imitado por generaciones posteriores de literatos del siglo XX.

Cesare Pavese se atrevió a decir que fue el fundador de la literatura norteamericana y: “terminaba sus oraciones como antes nadie lo había hecho”.

Con tal de honrar su memoria en Estados Unidos se concede el O’Henry Awards, un prestigio premio mundial que recibieron en su momento: William Faulkner, Flannery O’Connor, John Updike, Truman Capote, Saul Bellow y hasta Woody Allen.

La cirrosis y la diabetes acabaron con William Sidney Porter. O’Henry sigue vivo, como el perro amarillo al que le cambiaron el nombre por Pete, y estaba tan contento que le habrían hecho falta cinco rabos para moverlos de contentera.

Cuando alzaron el cadáver…tintinearon en el piso: ¡23 centavos de dólar!