Entre las reglas de novelar que más he respetado a lo largo de mi carrera de escritor está aquella que manda alejarse de los acontecimientos y de los personajes hasta lograr una especie de neutralidad. Nunca comprometerse, no tomar partido. Quizás los asomos de fracaso que uno encuentra en la novela de denuncia que se escribió en América Latina en la primera mitad del siglo está precisamente en que esa denuncia no solo se vuelve demasiado obvia, sino que se reviste de retórica, que llega hasta la imprecación discursiva en contra de las desigualdades e injusticias.

Por eso mismo el lector siente que en una novela como «El mundo es ancho y ajeno», de Ciro Alegría, sobran muchas páginas dedicadas al discurso de protesta, y cuyo sitio se encuentra mejor fuera de la trama que se intenta llevar adelante, y a la que más bien pone pies de plomo. O cuando un gran poeta como César Vallejo se queda en el panfleto cuando intenta la novela «El tungsteno», y se aleja de la riqueza verbal y del misterio de puertas secretas de sus poemas.

La intención deliberada de que la obra de ficción funcione como vehículo de propaganda política resulta condenada de antemano, porque la novela es el instrumento menos adecuado para esa tarea que se convierte en patética, ahogada por la obviedad, que es enemiga mortal de la complejidad, y el discurso narrativo arriesga a volverse infantil, por su simpleza didáctica.

Cuando se leen las memorias de Máximo Gorki, que son en muchos sentidos entrañables, y se las compara con su novela «La madre», que se convirtió en una especie de manual del realismo socialista, hallará cuáles son esas diferencias y dónde se hallan los excesos y las carencias.

La neutralidad que el novelista busca para no perder las puertas de acceso a la complejidad de sus personajes, en los que campean las contradicciones que son propias de la condición humana, nada tiene que ver con su posición ética, que se convierte en una especie de piloto automático que está siempre presente página tras página, haciéndose invisible.

Esa invisibilidad siempre presente de las convicciones, que guía la mano del que escribe, es la que hace que la sensibilidad de conciencia se convierta en un instrumento que ilumina la escritura en lugar de arruinarla. En «Humillados y ofendidos» de Dostoyevski no hay una sola palabra de denuncia, y es una novela reveladora como pocas del poder que en la escritura llega a tener la injusticia, tan metida en las entretelas de la condición humana y tan contraria a la bondad. Peor, en una novela de verdad los buenos nunca son de una sola pieza, ni los malos tampoco.

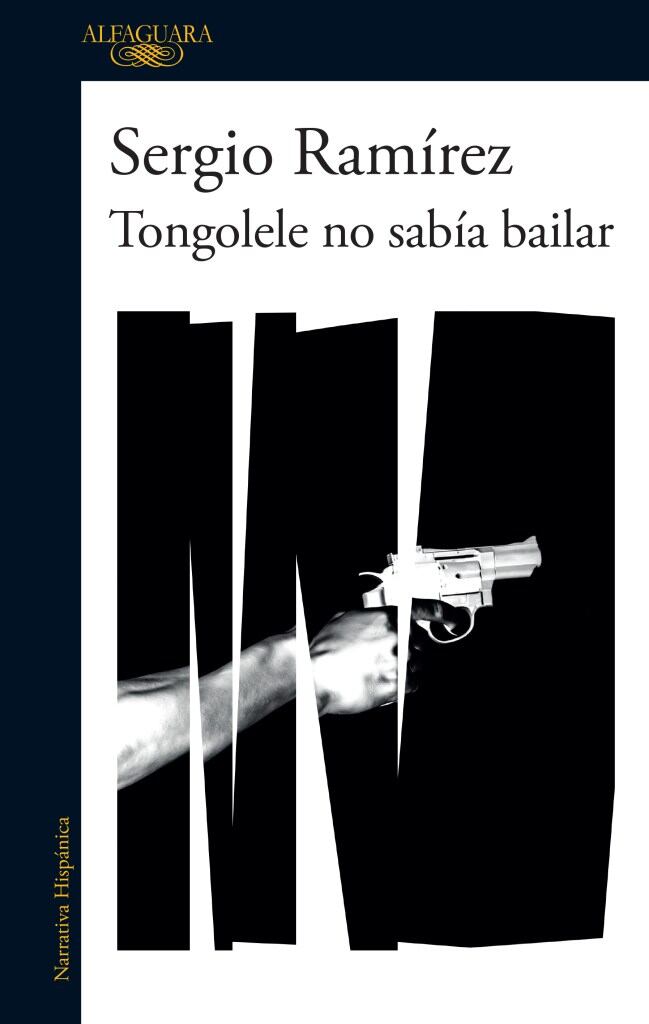

Me he hecho todas estas reflexiones cuando me puse a escribir mi última novela, que está ahora llegando a las librerías, «Tongolele no sabía bailar», la tercera de un ciclo al que pertenecen «El cielo llora por mí» y «Ya nadie llora por mí», que tienen como personaje al inspector Dolores Morales. No voy a referirme a ella como novelas policíacas, o novelas negras, que en un sentido lo son, sino como novelas que exploran la realidad inmediata de Nicaragua.

Y aquí en lo de realidad inmediata es que uno comienza a cuidarse de los riesgos. Cuando he hablado de tomar distancia, esa distancia tiene que ver también con la inmediatez de los escenarios, porque es más fácil comprometerse con aquellos que son más cercanos en el tiempo, o son contemporáneos. Los juicios se enfrían mejor en la medida en que los hechos se alejan más hacia el pasado, y pueden juzgarse con menos pasión y con menos riesgos de tomar partido.

Peor, hay ocasiones en que vale la pena correr los riesgos y acercarse al fuego sabiendo que se puede resultar quemado. En esta novela, las circunstancias ponen al inspector Morales dentro de los acontecimientos que se desarrollan en Nicaragua a partir del mes de abril del 2018, hace apenas tres años, cuando se inicia una despiadada represión que deja como saldo la muerte de más de 400 víctimas, jóvenes y adolescentes en su inmensa mayoría.

Peor, no se trata de denunciar en la novela estos hechos que están suficientemente denunciados, sino de introducir a los personajes en el entramado de la represión, como si se movieran en una escenografía aún sin terminar, porque la historia verdadera sobre la cual se montan las historias ficticias que se cuentan en la novela aún sigue en movimiento, aún no tiene desenlaces.

Y esto es parte del reto del novelista. Introducirse en una escenario inacabado, como está obligado a hacerlo un cronista de hechos reales que no puede sentarse a esperar que los hechos se alejen en el tiempo para tomar distancia de ellos. En ese sentido, «Tongolele no sabía bailar» es también una crónica de los hechos esenciales que marcaron ese 2018, porque todos ellos se convierten en episodios narrativos: los francotiradores cazando muchachos con rifles Dragunov desde el techo de un estadio de beisbol; el incendio de una fábrica de colchones que era también vivienda de la familia propietaria y donde todos, adultos y niños, murieron entre las llamas; el asalto de paramilitares a la iglesia de la Divina Misericordia en Managua.

Tongolele es el apodo del jefe de sicarios al que se enfrenta el inspector Morales. Le dicen así porque el mechón blanco de su pelo recuerda al de la bailarina que hizo época en la edad de oro del cine cabaretero mexicano. Igual que el inspector Morales, viene de la tradición guerrillera y fue combatiente en la lucha para derrocar a la tiranía de Somoza, pero ahora sus caminos se han separado y deben enfrentarse subidos a ese escenario donde la historia aún no ha dicho la última palabra, y no se sabe si al fin terminan triunfando los buenos o seguirán reinando los malos.

www.facebook.com/escritorsergioramirez