Desde tiempos inmemoriales las relaciones entre la ciencia y la religión han sido tirantes. Esa lucha se ha recrudecido contra las vacunas, y se agrava de manera muy particular cuando le sumamos el ingrediente de la ignorancia.

Antes de la pandemia de covid-19, los encuentros entre estos dos bandos se producían en discusiones sobre la teoría heliocéntrica, la redondez de la tierra, la existencia del alma, la evolución de las especies, el cambio climático u otros problemas relativos a la fe.

Cada uno de ellos generó discusiones tales que algunos defensores de los principios científicos fueron quemados en hogueras, expatriados o, como mínimo, juzgados y expuestos como herejes. Buenos ejemplos son Giordano Bruno, William Harvey y Galileo Galilei.

En el mundo anglosajón, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, en algunos estados, hasta se ha legislado para que en los recintos de la educación secundaria y universitaria no se expongan las teorías de la evolución, no se hable de cambio climático y otros asuntos debidamente comprobados y que no admiten discusión en los medios científicos.

Es bien conocido que en el gobierno de Donald Trump se negó el cambio climático y hasta Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París. Además, se le hizo oposición a las manifestaciones científicas que llamaban a protegerse contra la pandemia, y aunque el mismo Trump se preocupó por la producción de las vacunas anticovid-19, apoyaba el no utilizar el tapabocas, estaba contra el establecimiento de medidas restrictivas al comercio y transporte, y sospechosamente la gran mayoría de quienes se oponen a la vacuna están ligados al Partido Republicano, donde él milita.

Aquí, en Costa Rica, también encontramos los antivacunas, incluso entre los servidores de la salud, enfermeros y médicos. Confieso que no encuentro explicación posible a esta negativa. Sin embargo, observando los resultados del documento preliminar del Instituto de Investigaciones Psicológicas y del Centro de Investigaciones en Comunicación, ambos de la Universidad de Costa Rica y publicados por «La Nación», se me vienen algunas ideas que tienden a aclarar la cuestión.

Estos estudios revelan que los antivacunas, relacionados con la salud o no, son personas de ideologías conservadoras y autoritarias, y de muy baja escolaridad. Esto último no concuerda con los servidores de la salud, pero sí con los dos primeros.

Y yo voy más lejos: esos funcionarios pueden tener muy arraigados los dogmas de la fe y creer que si Dios puso el mal, pondrá también el remedio.

El fenómeno de la negación va más allá de los recintos de salud. Nada menos que lo encontramos en la Asamblea Legislativa. Hay diputados que habiendo sido diagnosticados de la enfermedad del coronavirus y aun recuperados reniegan de la vacunación. Estos pastores de iglesias cristianas, con toda seguridad, poseen la ideología conservadora y a ello se debe el gran arraigo de los dogmas de la fe.

El problema no es que los pastores cristianos se vacunen o no, sino que recomienden a su feligresía no hacerlo. Y, teniendo ellos una gran autoridad y liderazgo, es de suponer lo que está sucediendo en sus comunidades.

Las autoridades de Salud han detectado que en el Atlántico, la zona norte y la zona sur es donde más vacunatorios han fracasado. Coincidentemente, es donde las iglesias cristianas tienen la mayor cantidad de seguidores.

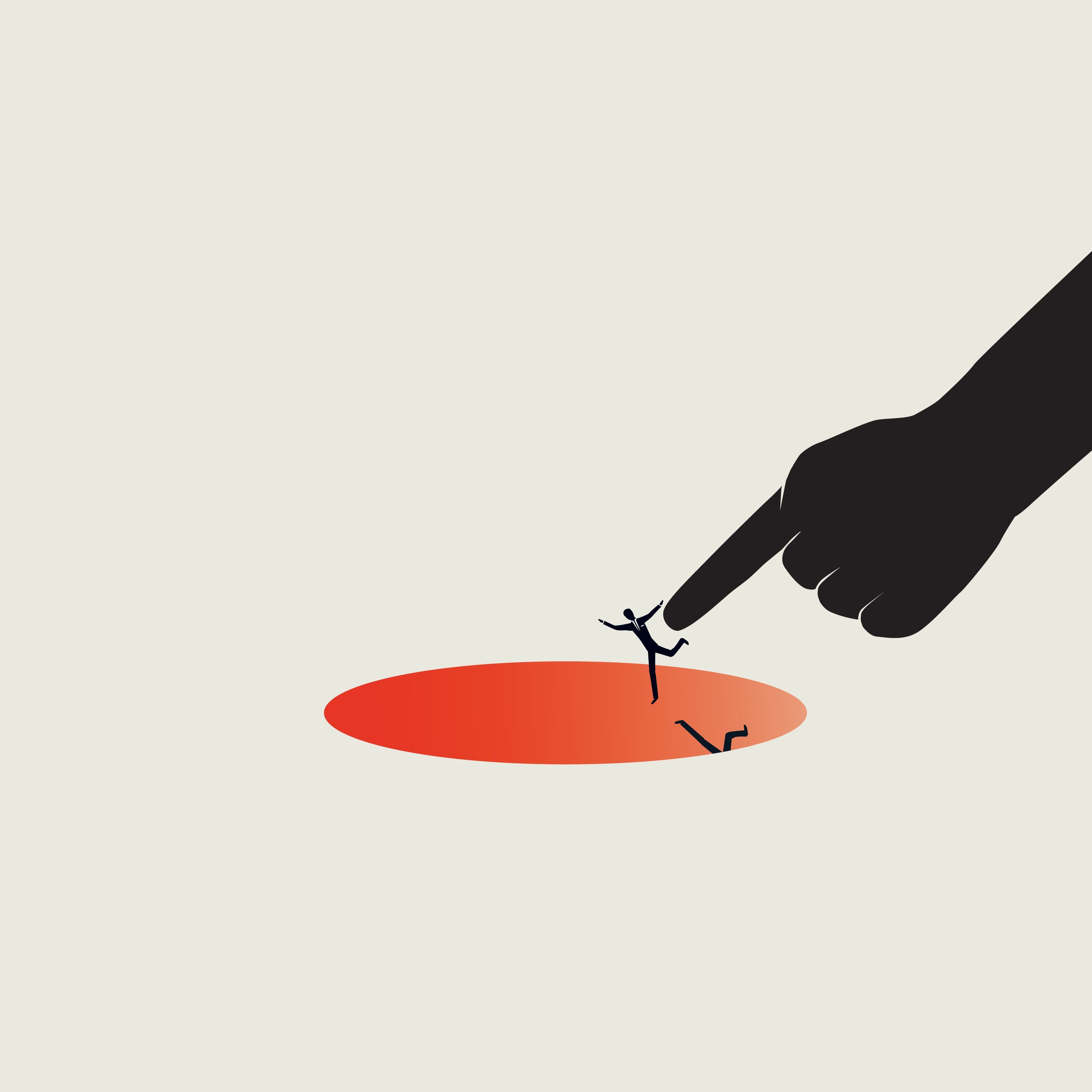

La actitud contra la vacunación es producto, entonces, de la forma de pensar de la gente. Si la gente tuviera una actitud más abierta y crítica hacia la ciencia, y si acabara la agresión consciente o inconsciente contra el conocimiento científico de tantos líderes políticos y religiosos dogmáticos, la respuesta en lo que respecta a la vacunación sería diferente.

El autor es profesor universitario en el ITCR y en la Universidad de La Salle.