Antes de llamarse Julien Keller, Georges Vernet o Adrian Leconte, el falsificador usó el nombre que le dio su madre. A los 15 años, cuando era otro adolescente más en la Francia de 1940, vivía con su familia en el poblado galo de Vire y trabajaba ensamblando comandos de avión. Esos fueron los buenos tiempos.

Luego llegaron panzers alemanes y refugiados de Bélgica y el norte de Francia, hasta que un buen día cerró su fábrica. Cuando abrió de nuevo, empezó a producir para los alemanes y adoptó la prohibición de emplear judíos. “Judíos éramos solo dos. Pablo y yo fuimos echados”, recuerda Adolfo Kaminsky, ahora de 87 años.

Tras la purga, debió buscar empleo y solicitó a un puesto como aprendiz de tintorero, donde descubrió que las manchas eran lo suyo. Pronto, como sus pruebas excedieron el equipo del tintorero, compró por piezas un juego de laboratorio que vio en una farmacia, al tiempo que aprendía química con el dependiente.

Así pasó un par de años: venciendo tintas imborrables, fabricando velas y filtrando sal a partir de trozos de desecho para proveer al pueblo.

A finales de 1940, se enteró de la muerte de su madre en una sospechosa caída de un tren en movimiento. Año y medio rumió su amargura hasta que el farmacéutico le confesó que era agente de inteligencia del ejército rebelde de De Gaulle. ¿Estaba listo para dejar las candelas y hacer químicos de sabotaje?

En 1943, tras varios meses de ser oficialmente miembro de la resistencia, el joven Kaminsky fue arrestado en la tintorería con el único cargo de ser judío. Un tren atiborrado de personas los llevó al campo de concentración de Darcy, mientras su hermano Pablo tiraba por la ventana y repartía a empleados ferroviarios cartas que escribía al cónsul argentino, pues los hijos Kaminsky habían nacido en ese país y toda la familia tenía la nacionalidad.

A salvo

Al final, la neutralidad argentina los salvó de Darcy. Una organización judía les facilitó una casa temporal en París y Adolfo recibió, de parte de su padre, el encargo de buscar documentos falsos y una cita con un tipo apodado Pingüino , quien era su contacto.

–¿Tienes un oficio, para poner en la tarjeta?

–Sí, soy tintorero.

–Entonces, ¿sabes quitar manchas?

–Sí, incluso esa es mi especialidad. También hago química.

–¿Incluso las tintas indelebles?

–No existen, todo puede ser borrado.

Pingüino le preguntó cómo borrar azul de metileno, hasta entonces imposible para ellos. Kaminsky respondió que con ácido láctico y le habló de su tiempo en Vire. A los días, el joven recibió su nuevo nombre y una audición: Julian Adolphe Keller, francés de nacimiento, estaba invitado para hacer prueba como falsificador de la resistencia.

En un cuarto oscuro, le pidieron que transcribiera información de un papel a una tarjeta de identidad vacía. Era un acto de iniciación, unos cuantos trazos que cualquiera hubiera podido haber hecho, pero, cuando terminó y firmó el documento, Kaminsky había cruzado una línea: era la primera falsificación de su vida.

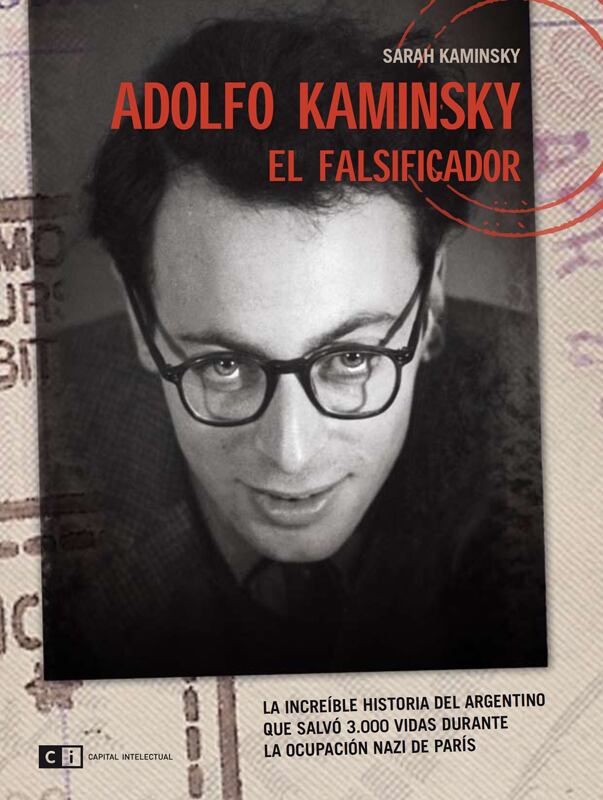

El libro Adolfo Kaminsky, El falsificador , que escribió su hija Sarah, comienza con una escena en el metro de París, en enero de 1944, cuando tres agentes policiales entraron al vagón donde él viajaba para hacer un control de documentos. El joven jugó su única carta: tomar la primera parada, ofrecer voluntariamente sus papeles falsos (impecables, claro) y esperar que no pidieran ver su bolso.

– Los papeles están en regla, ¿y qué lleva ahí adentro?

Correr no era opción. Eran tantas vidas en juego, la suya incluida.

– Mi almuerzo, ¿quiere ver? – y abrió el maletín, donde efectivamente llevaba un emparedado.

Al final, pudo largarse con su botín: 50 documentos vírgenes, su pluma, el tintero y varios sellos. Evidencia suficiente para que él fuera enviado de inmediato a un campo de concentración, o bien, insumos suficientes para salvar a medio centenar de personas de sufrir aquella tremenda suerte.

Kaminsky cumplirá 88 años el 1.° de octubre y regresó a vivir en París. Desde el fondo del teléfono, suena su voz cavernosa cuando contesta en francés y luego Sarah traduce al inglés.

Habla menos de sus hazañas y más de sus ideas; más del presente. Lo motivan los indignados, el movimiento de hacktivismo a nivel mundial, los jóvenes.

Si aceptó hablar después de tantos años, fue para mostrarles a los jóvenes que otro mundo es posible.

Desde 1943 hasta 1971, Adolfo Kaminsky se desempeñó como falsificador profesional y durante ese tiempo salvó a judíos de los nazis, entregó documentos falsos a norteamericanos que no creían en luchar en Vietnam, facilitó el ingreso de judíos a la Palestina británica pre-Israel y confeccionó documentos para la guerrilla en América Latina.

Todo esto sin cobrar un centavo, sin revelar su oficio a sus familiares o amigos (decía que era fotógrafo) y sin buscar reconocimiento.

Montañas de trabajo

Tras aceptar la invitación de Pingüino , Kaminsky empezó a trabajar en un pequeño laboratorio improvisado que tenía una sección clandestina de una “organización judía” ligada con el Gobierno favorable a los nazis. Los agentes dobles que trabajaban para la institución madre conseguían listas de quiénes iban a ser detenidos y el laboratorio de falsificación aseguraba su nueva identidad.

Una semana fue particularmente cruel. Habían recibido un pedido de 300 nuevas identidades para niños judíos en hogares de adopción –lo que significaba unos 900 documentos en total– y, además, un encargo para un grupo de húngaros en peligro. Todo, en tres días.

“El cálculo es sencillo. En una hora, fabrico 30 documentos vírgenes. Si duermo una hora, morirán 30 personas”, reflexiona Kaminsky.

Después de tres días de apenas levantarse de su silla y casi no dormir, Kaminsky se desmayó en el laboratorio. Solo faltaban unos cuantos y él quiso seguir, pero su jefe fue inflexible: “Necesitamos un falsificador, Adolfo, no un cadáver suplementario”.

Tras la liberación de Francia, Kaminsky, de 19 años, facilitó documentos para los soldados aliados que incursionaban tras líneas enemigas: pasaportes, licencias de conducir, tiquetes de metro, tarjetas de bibliotecas, cartas de una novia en Múnich... Todo lo que pudiera ayudarles a demostrar que eran alemanes.

Ahí estuvo Kaminsky hasta que cayó Adolf Hitler; entonces lo asignaron a un trabajo similar con miras a Indochina, para un eventual regreso de las Fuerzas Francesas a la región. No duró y renunció al poco tiempo pues, en su criterio, era una guerra ilegítima. El colonialismo nunca fue lo suyo.

Uno de sus antiguos contactos de la resistencia judía lo localizó con una nueva misión: facilitar la migración de judíos a Palestina, todavía en manos británicas.

Aceptó y vio las caras de sus amigos desfilar por los sobres de fotografías que recibía. Al final, cuando Israel fue un país y solo faltaba de irse él, no quiso partir de Francia. La guerra, la intolerancia entre judíos y árabes, y el Estado confesional israelita lo torturaban.

A los 23 años, vivía en su laboratorio, no veía a su familia hace años y carecía de un pasado profesional “oficial”. Vivía de trabajos fotográficos, de reproducir obras de arte para amigos artistas y, al tiempo, una modelo suya, amiga de uno de sus contactos, le preguntó detalles sobre su pasado.

–¿Podrías falsificar de nuevo?

–Si la causa lo vale...

Nuevas inspiraciones

En otoño de 1957, la causa era la liberación argelina y los retos eran otros. A tiempo completo, muchas urgencias, documentos de nacionalidades diferentes, incluido el famoso infalsificable pasaporte suizo.

“Mi mayor enemigo siempre ha sido el fanatismo, el fascismo y la estupidez humana”, cuenta Kaminsky desde París.

Rompió el secreto suizo agregando pedacitos de gasa de farmacia a la mezcla donde preparaba el papel y lo convirtió en el documento favorito de la resistencia.

Pero el tiempo pasaba sin resultados y pusieron en marcha otro plan: la guerrilla económica. Consistía en imprimir millones de francos, devaluar la moneda y desestabilizar la economía francesa. Sabotaje puro.

El 18 de marzo de 1962, cuando se declaró el alto al fuego, ya Kaminsky tenía más de un metro cuadrado de pilas de billetes de cien francos que solo faltaba numerar. Él y una colega duraron casi un mes quemando los billetes en un hueco en el jardín de un amigo.

Un año después, tuvo su primer contacto con América Latina, tras haberse ido de Argentina a los cinco años de edad. Un excontacto de la red argelina le presentó la causa dominicana y aceptó ayudar, sin sospechar que pronto estaría enviando documentos a todo el continente.

Después fueron Haití, Brasil, Argentina, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y México...

¿Habrá llegado a Costa Rica algún pasaporte falso confeccionado por Kaminsky?

“No era una cuestión de distancia, era un asunto de los pueblos luchando contra dictaduras”, contesta Kaminsky cuando se le pregunta por qué se interesaba en causas tan lejanas.

Después mandaría documentos a Angola, Guinea, Guinea-Bissau y Sudáfrica; en un momento del año 1967 recuerda haber estado trabajando a la vez para 15 países diferentes.

Pero, en 1971, un pasaporte sudafricano forzó su retiro. Tres contactos de organizaciones distintas le pidieron documentos para la resistencia al apartheid y los tres –que no se conocían entre ellos– le entregaron el mismo modelo. Mismo número, misma cara, mismos detalles. Alguien lo tenía medido.

Después de casi 30 años de falsificar documentos, Kaminsky se esfumó. Salió para Argelia, empezó a impartir clases de fotografía y conoció a una argelina, Leïa, con quien tuvo varios hijos, incluida Sarah.

Nadie sabía nada de su pasado hasta que Sarah encontró, hace pocos años, un reportaje del trabajo que hacía su padre con jóvenes de la calle, publicado en una revista francesa de extrema derecha y titulado: “Exfalsificador se rehabilita”.

Kaminsky, o Keller, o Vernet, o Leconte, tiene ahora 87 años y a veces salta al escuchar el teléfono o da rodeos cuando debe verse con un amigo en una cafetería, pero lleva una vida normal.

Son gajes de un oficio que, irónicamente, comenzó a ejercer por la fuerza cuando los nazis echaron a un quinceañero judío de una fábrica de ensamblaje.