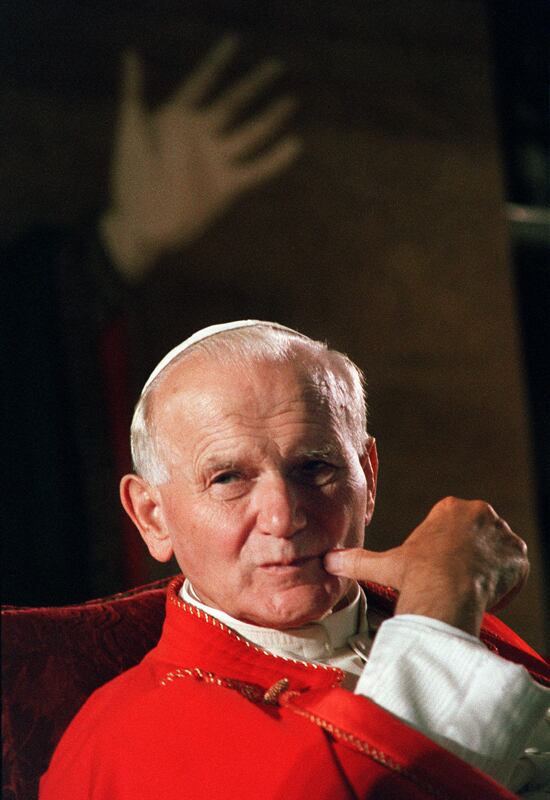

Cuando Juan Pablo II falleció, el 2 de abril del 2005, fue el primer Papa que se despidió del mundo en vivo, por televisión. Hace 10 años, la plaza de San Pedro rebosaba de fieles atentos a los últimos minutos de vida del líder religioso, con banderas, velas y lágrimas. En las cadenas internacionales de noticias, el tenso silencio en el Vaticano fue material de horario estelar, el foco de análisis, comentarios y los primeros reverentes esbozos de un obituario que resumiese su legado.

Karol Józef Wojtyla, hombre de su siglo, falleció en un mundo en el cual YouTube tenía unos meses de vida y Facebook no funcionaba en su forma actual. Twitter no existía (con la cuenta @Pontifex), ni tampoco The Pope App, una aplicación para teléfonos móviles que envía discursos papeles, noticias de última hora, fotos y transmisiones en directo, 24/7, de varios edificios del Estado Vaticano –como la tumba del Santo Juan Pablo II–.

¿Cómo hubieran sido los últimos años del papado de Wojtyla sometido al implacable escrutinio actual? Si vale la pena imaginarlo es, precisamente, porque él ayudó a crear una nueva idea del Papa: una figura pública, activa y presente en la política internacional.

De su era

En noviembre de 1996, durante los festejos del cincuentenario de su ordenación sacerdotal, Wojtyla invitó al Vaticano a sus colegas con la misma cantidad de años en ejercicio. En una de las misas, el padre albanés Anton Luli habló ante el Papa y otros sacerdotes ancianos de su experiencia: arrestado en 1947, había pasado más de 40 años encarcelado por el régimen comunista de su país. Liberado apenas en 1989, Luli se encontraba debilitado.

Cuando acabó su discurso, el Papa estaba de pie, esperándolo. Luli se inclinó, como dicta el protocolo, para besar el anillo papal. Juan Pablo II no se lo permitió. Se acercó a Luli y lo abrazó en silencio.

Para los católicos, esta anécdota recogida en The New Yorker puede resumir lo que definió a Juan Pablo II. Nacido en 1920, era un hombre que conocía la historia europea, la espalda maltratada de un continente azotado por los totalitarismos nazi y soviético. No iba a dejar que Luli, víctima de ese pasado infausto, se inclinase ante él.

Wojtyla conocía bien el poder de los símbolos. Parece obvio pues, si hay una institución cimentada en símbolos es, precisamente, la Iglesia Católica. Sin embargo, el Papa que vivió el surgimiento de la globalización blandió esta herramienta con una fuerza que desbarató a sus oponentes en el mundo comunista y que convenció al bando capitalista de su voluntad de ser un actor político de primer orden.

Como a los otros pontífices del siglo XX, Wojtyla afrontó conflictos de inédita escala: la Guerra Fría había partido el mundo en tres, y el rebaño católico se dispersaba entre países tolerantes a la religión y los que la reprimían. Había participado en el Concilio Vaticano II, suscitaba controversia en Polonia y ya había empezado a viajar por otros países. Su imagen era muy conocida y ese sería el sustento de su papado.

“Siento que era totalmente consciente de que era un showman impresionante y que debía aprovecharlo de alguna manera”, comenta Mauricio Víquez, director de Instituto Costarricense de Teología Pastoral.

“Cuando él llegó, intentaba presentar a la iglesia en el mundo, poner ciertos nuevos temas sobre la mesa, dar continuidad al Concilio y utilizar sus habilidades, que podríamos llamar ‘escénicas’, para dejar claro que la iglesia estaba cerca de la gente, sobre todo de la gente joven”, considera el presbítero.

Urgente examen

En casa, empero, las consecuencias de una característica del gobierno de Juan Pablo II se desvelan hoy. Wojtyla se desmarcó desde el principio de su papado de la administración del Vaticano. Bajo su mando, el Estado quedó a cargo de un obispo delegado, y la administración de la iglesia y sus entes (como el Banco Vaticano), bajo la Curia Romana. Por ello, tras su muerte, tanto Ratzinger como Bergoglio, sus sucesores, han debido “limpiar la casa”.

Hasta ahora, Francisco ha solicitado la revisión del Banco Vaticano, rechazado la pompa de la Curia y criticado con inusual sinceridad la burocracia congelada en el engranaje vaticano.

La Curia es el conjunto de órganos vaticanos que ejerce funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. En diciembre, Francisco les reclamó a sus miembros 15 “enfermedades” , que incluían la burocracia, la vanidad, el cierre de sus círculos y el chisme (como en cualquier gobierno del mundo, pues).

Si bien el carisma de Francisco y su espontaneidad han sido celebradas por los medios, es probable que este carácter no siente bien en el seno de la institución. El exarzobispo de St. Louis, Misuri, Raymond Burke, de tendencias conservadoras, ha sido desplazado de puestos de poder por Francisco. En el 2014, Burke se refirió a la Iglesia bajo Francisco como “ barco sin timón ”.

Como escribe el historiador del Vaticano Eamon Duffy en The New York Review of Books : “Dos generaciones del clero conscientes de la dignidad de su sacerdocio y formados como guerreros culturales bajo los Papas Wojtyla y Ratzinger no se entusiasman inmediatamente con el desprecio del clericalismo e indiferencia por la convención litúrgica de Francisco”.

Para algunas figuras dentro de la Iglesia Católica, esta actitud de Francisco es la prolongación de un proceso iniciado por Benedicto XVI. Cuando Joseph Ratzinger asumió el papado, tuvo que limpiar la casa que Wojtyla había dejado por la libre.

“Al final del pontificado de Juan Pablo II pesó mucho el estado de salud del Papa. Este tiempo final, que pudo ser de unos cuatro años, fue difícil, porque el gobierno de la iglesia estuvo prácticamente a cargo de la Curia”, argumenta Víquez.

Se creó una fricción entre el ala más conservadora, alentada por Ratzinger, el arribismo de cardenales interesados en ocupar puestos de poder y la aparente ausencia de involucramiento del Papa en lo administrativo. Las prioridades de Juan Pablo II estaban en otra parte.

El declive físico de Juan Pablo II empezó en el 2001 con el diagnóstico del mal de Párkinson que solo se comunicaría al mundo dos años después. No fue el mejor momento para tener un Papa enfermo y progresivamente alejado de la esfera pública. En esa época, tras años de ebullir intensamente, estalló el escándalo de abusos sexuales dentro de la Iglesia.

Hacia el final de su reinado, Juan Pablo II atisbó el trance del escándalo de Marcial Maciel. El líder de la conservadora agrupación mexicana La Legión de Cristo, cercano a Wojtyla, fue acusado desde los años 70 por abuso sexual de menores, pero no se le sancionó .

En 1998, cuando habían llegado nuevas acusaciones al Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe descontinuó las investigaciones. Entonces, el líder de este ente de la Iglesia era Joseph Ratzinger. Como Benedicto XVI, sin embargo, tuvo que afrontar la inclemente tormenta mediática que se desató con el caso, con Maciel y Wojtyla fallecidos.

En su momento, Wojtyla siguió lo acostumbrado: tratar el caso puertas adentro y remover a los acusados de sus puestos. La disconformidad de los fieles era evidente, y la negativa a confrontar los casos públicamente hirió la imagen pública de la Iglesia más allá de lo que el carisma de Wojtyla podía compensar.

Juan Pablo II no cambió el procedimiento para lidiar con las acusaciones, aunque fustigó los abusos; en tiempos de Benedicto XVI, docenas de sacerdotes serían finalmente sancionados. “En los últimos años de Juan Pablo II, él no tenía el ánimo ni la capacidad para tomar esas decisiones, que iban a obligar a mucho desgaste”, considera Víquez.

Fuera de la Iglesia, la figura de Juan Pablo II sigue en disputa por su férreo conservadurismo en cuanto a la sexualidad. Su oposición al uso del preservativo, aún a la luz de la epidemia del sida, es problemática: para críticos de la Iglesia, es la mayor prueba de la percibida falta de sintonía de la institución con las necesidades de la época actual.

Juan Pablo II vivió, viajó e inspiró. También calló y dejó pasar. A 10 años de su muerte, muchos prefieren verlo como un hombre: es decir, con defectos y debilidades, cuyas consecuencias vive hoy la Iglesia Católica.