Son los tacones de Isabel. La música se detiene por un segundo y suenan sus zapatos, pesados, como tumbos sobre madera.

Cuando el bombo de la batería retoma uno de los temas introductorios del musical, aparece ella toda vestida de negro, caminando lento, paso a paso, desde el telón hasta la luneta, y descubriendo su voz frente a un Teatro Nacional de Costa Rica convertido en Kit Kat Club.

Es la noche de inauguración del mítico musical Cabaret y la voz de Isabel se sostiene en el aire ante el vendaval de aplausos que provoca su llegada. Ella toma una silla del escenario y, de pie, con las manos colocadas sobre el respaldo del asiento, canta el tema No le digas a mamá.

Su voz se multiplica circularmente en el aire y, detrás, aparece un puñado de bailarinas para imitar sus pasos. Su pierna sube y baja de la silla, y el resto de danzantes se mueven alrededor de un nuevo circuitos de sillas, con sus caderas derecha-izquierda, izquierda-derecha, y sus cabezas martilleando al unísono.

Finalmente, todas se unen al centro del escenario y un par de trompetazos las paralizan a todas. Isabel lanza un último verso y el aplauso del público aparece y rebota en todas las paredes del teatro. Sin dudas, su voz es un pergamino que se escribe a su gusto.

Isabel se sienta en la silla del baile para continuar otro monólogo y, desde la tercera fila del público, veo sus uñas verdes perfectamente pintadas. Esa misma semana, en uno de los ensayos previos, Isabel pasó mirándose el borde de sus uñas, un tanto despintadas, por culpa de un brochazo de pintura mal calculado.

Fue justo en el café de este teatro. Estuvimos hablando toda la tarde sobre esos pequeños momentos de preocupación que pueden acabar en una parchecito de pintura de uñas salido de lugar. Como ella dice, “no son más que la señal de que el cuerpo está diciendo algo”.

A Isabel, los días previos a un montaje suelen ser incluso más difíciles de digerir que el propio momento del estreno. Por ejemplo, unos días antes de Chicago —que fue la presentación del que le valió el Premio Nacional de Cultura de Costa Rica—, Isabel fue al supermercado a comprar algo para comer y, cuando salió de la tienda, vio en su bolso una botella de pegamento.

“Lo había robado sin querer, sin darme cuenta”, recuerda. “Pasé pensando demasiado en el papel que tenía que hacer así que tenía la cabeza en otro lugar. Me asusté cuando vi la goma, entonces me devolví a la caja, la pagué y me fui a mi casa asustada”.

Chicago supuso un reto mayor para Isabel que el que hoy enfrenta con Cabaret. “Velma Kelly (protagonista de Chicago) sin dudas es el personaje más difícil que he hecho, pero Sally (protagonista de Cabaret) también me ha sacado las canas”.

Isabel lo dice frente a una foto suya imprimida en el café del teatro. Al lado de las tazas que tomamos, hay pequeños afiches en la mesa con su rostro y el título CABARET EN EL TEATRO NACIONAL.

En el afiche, Isabel sonríe. En la mesa, también, pero con unas pequeñas sombras oscuras bajo sus ojos, “porque usualmente me cuesta dormir las noches antes de un espectáculo”. Es la reacción natural que le provoca bailar, cantar y actuar. “En algunos casos hasta llorar, como me pasó con el personaje de Teresa”, dice, refiriéndose al montaje de La ruta de su evasión.

Con Sally de Cabaret, también hay un paralelismo inevitable entre el personaje e Isabel. Ambas son artistas que migraron de sus países soñando con algo mejor, con un lugar donde podían ser felices. Sally lo hizo de Estados Unidos a Berlín; Isabel de El Salvador a Costa Rica.

Un recordatorio sobre su raíz está allí, en el estreno de Cabaret. Dos filas detrás de mí, está Eunice, la madre de Isabel. Lleva un largo vestido negro, el pelo alaciado hacia atrás al igual que el de su hija, con la quijada viendo hacia el frente y una postura de 90 grados en su espalda a la hora de sentarse.

A doña Eunice la conocí unos días antes de la premier. Doña Eunice y yo nos encontramos en el mismo café del teatro, con Isabel al lado. La perfecta postura de Eunice a la hora de sentarse es algo que no se olvida desde la primera vez que uno la conoce. Nos tomamos un café y charlamos más de una hora, y en todo momento mantuvo su expresión seria y rigurosa que repetiría días después en el estreno de Cabaret. Es una imagen que te da alguien que tiene todo en control; que está muy convencido de lo que cree.

En ese chance, doña Eunice llegó con una suéter que le colgaba como una capa. Su presencia se sintió en el café desde que puso un pie.

Ella me contó sobre su vida como coreógrafa y directora artística. Basta apenas hacer una rápida búsqueda en periódicos salvadoreños para encontrar su nombre en incalculables titulares sobre espectáculos y docencia cultural. También, solo se necesita ver una foto de su juventud para darse cuenta lo mucho que Isabel se parece hoy a la mujer que ella fue en sus treintas.

Casada a los 20 y con la revolución salvadoreña en ascenso, Eunice debió ser madre en tiempos de guerra. En 1980, surgió el movimiento insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se enfrentó a las fuerzas armadas salvadoreñas en una guerra de más de 12 años y que contabilizó más de 75.000 muertes. Isabel nació en 1985, “y le tocó vivir la cola de la guerra”, cuenta Eunice al lado de su hija, con las tazas de café enfriándose mientras recuerda aquellos días.

La guerra pasó por Isabel sin tocarla. Las balas que silbaban en las afueras de su casa de San Salvador son los remanentes dolorosos de su memoria.

“Yo tenía que dar clases en la universidad”, recuerda Eunice, “y se dificultó hasta el punto en que la guerra tenía tomado todo. Uno como mamá solo quiere ver crecer bien a sus hijas y era difícil pensar en el futuro, en pensar en qué hacer y cómo criar a alguien”.

Eunice habla en la cafetería como si su hija no estuviera al lado. Cuenta sobre la incertidumbre que sentía por la guerra, y cómo la separación con el padre de Isabel podía derrumbarla.

Pero Eunice se mantiene firme al servir los recuerdos en la mesa. Continúa vertiendo sus memorias con exactitud cronológica; como si se trata de un guión aprendido a la perfección.

Una vez calmado el ambiente bélico, Isabel bebió de la juventud y del apetito de su madre por el escenario. Mientras Eunice se alistaba frente al espejo del camerino, abajo, entre los cosméticos y las secadoras de cabello, estaba Isabel, en sus rodillas, jugando a ser ella quien salía a escena.

Eunice sonríe más cuando llega el momento de recordar a Isabel en su pubertad. De cuando escuchaba a Alejandra Guzmán, Christina Aguilera y Aterciopelados y soltaba grandes carcajadas. “Nunca se me va a olvidar cuando Isabel me enseñaba casetes de grabación y ponía su voz encima de otra grabación para jugar. Ya uno sabía que había algo con ella”, dice feliz.

Solo hay un momento en que todo cambia. Solo una pregunta es necesaria para que su rostro se transforme.

—¿Cómo es ver a Isabel crecer y ser adulta desde lejos?

Es justo en ese instante en que Eunice pierde su postura de 90 grados sobre la silla, y su quijada desciende. Se lleva sus dedos hacia el rostro y llora.

***

En la casa de Isabel se extiende, desde la puerta hasta el desayunador, una serie de vinilos, parlantes, un piano vertical y premios. Muchos premios. Al menos uno por cada disciplina suya, sea canto, baile o teatro. En medio de sus estatuillas, otros reconocimientos de su esposo compositor abren el paisaje.

En el comedor, una mujer está sentada. Su nombre es Celia, y es, nada menos, que su segunda madre.

Es sábado por la tarde y, mientras Isabel está en el teatro ensayando para convertirse en una Alicia en el país de las maravillas en clave de ballet, a Celia le quedan algunas horas libres en su nueva visita a Costa Rica.

Ella, bajita y sonriente, ha venido desde San Salvador unos cuatro días para su usual visita de “actualización”: saber cómo está Isabel y desahogarse una con la otra.

Es una práctica que empezó desde pequeña, cuando conoció a la “Isabelita” de 9 años.

—Aprovechamos mucho el tiempo cuando podemos estar días juntas. Yo vivo en San Salvador, en una casa antigua muy bonita y, aunque trabajo en una fundación social, mi esposo y yo somos mucho de hacer hobbies de música inspirados en Isabel. A él le gusta arreglar y toca la guitarra, y yo antes cantaba públicamente, pero siempre como hobby.

—¿Era algo esporádico?

—No, yo hacía conciertos seguidos, sobre todo en el período de guerra. Yo participé mucho en la parte de apoyo de bandos de la izquierda en la parte artística. Tuve la suerte de que me eligieron una vez para abrir un concierto de Pablo Milanés… Pero nada como lo que hace Isabel o su mamá. Yo soy amateur.

—Y ese período de guerra, ¿cómo era?

—Bueno, yo nunca me metí con el partido político de izquierda porque yo sentía que era como que yo no podía seguir instrucciones sin argumentos, y ahí la idea que tenía la gente que estaba metida orgánicamente era dar órdenes. No daban ninguna explicación, porque era una guerra.

—Era el mandato y listo.

—Era el mandato y ya. Entonces yo apoyaba desde el área artística, apoyaba toda esa lucha con un movimiento civil, con la guerrilla incluso. A veces yo iba a los frentes de guerra y allí hacíamos toques.

—Suena emocionante.

—Sí, claro. Por ejemplo, hubo una masacre terrible en San Salvador y después de los acuerdos de paz, se reveló una estatua en conmemoración de las víctimas y hubo un festival donde fue la masacre. Entonces yo fui a cantar, pero ya después de los acuerdos de paz, después de que la izquierda fue instalándose como partido político, ya no me sentí representada con las ideas que yo pensaba que ellos tenían.

—Conforme los fue conociendo más…

—Sí, ya no me gustó. Me di cuenta de que uno puede hacer una diferencia donde uno llega en la parte laboral y dejar las cosas mejor que como las encontró. Y entonces ese puede ser mi nivel de incidencia en el campo.

—En ese periodo de la guerra que usted me cuenta, ¿qué edad tenía usted?

—Tenía unos veintitantos...

—Una edad perfecta para el furor político.

—Sí, claro.

—¿En ese tiempo conoció a su esposo?

—En realidad, fuimos amigos primero. Yo lo conocí primero cuando estaba casado con Eunice y tenían a Isabelita como de año y medio. Después nos volvimos a encontrar y yo ya tenía otro novio. Ya en el 93 él me vio cantar en un festival que hubo en San Salvador. Yo canté y allí me contó que yo le atraía, pero que se iba a hacer una maestría a Estados Unidos y entonces no nos vimos como por dos años y medio. Después, él regresó cuando yo ya no tenía novio, y ahí fue como que empezamos a salir.

—¿Y cuáles son sus primeros recuerdos sobre Isabel?

—Mi primer recuerdo fue una gran vergüenza que pasé con su papá. Yo llegué a la casa de José Luis y lo invité a hacer una cena. Empezamos a hacer cuentas de cuántas personas éramos y yo, por poner un número, dije veinte. Y él de inmediato dijo: ‘veintiuno con la Chavelita’. Yo le dije: ‘¿y quién es la Chavelita?’… Yo sentí una gran vergüenza. De la pena, yo fui a casa a prepararle un pastel de chocolate a la Isabel. Llegamos a la fiesta y le dije a la niña: ‘mira yo te hice un pastel de chocolate’... Mi segundo recuerdo es algo que pasó a la semana siguiente, que yo tenía un concierto y ella quería ir, pero José Luis no podía llevarla. Ella se quedó en mi casa, estuvimos jugando, se puso mis zapatos de tacón y después fuimos al teatro… Y supe que era una niña dulce.

—¿Y la conexión entre ambas fue sencilla?

—Para nosotras siempre fue sencillo. Ella siempre piensa en lo positivo de la gente, como su papá. Más bien, nuestros problemas eran siempre con las empleadas domésticas que teníamos, porque cuando se enteraban que ella no era hija mía, trataban de hacerla quedar mal conmigo.

—Pero, ¿por qué?

—Odiamos la palabra madrastra e hijastra, porque tiene una connotación negativa, como que las madrastras siempre tratan mal a las hijastras.

—Como en los cuentos de Disney.

—Como en los cuentos de Disney… Con ella siempre fue una relación bien llevadera, solo que cuando yo llegué hubo algunos cambios. Por ejemplo, José Luis llevaba a la niña en las tardes a la casa de Eunice, entonces prefería yo que la señora que llegaba a trabajar a la casa se quedara todo el día para que la ayudara en las tareas.

—Siempre con confianza...

—Siempre hemos tenido una relación bien cercana. Lo que ella sabe de sexo lo sabe de mí. Tenemos una relación bien abierta e íntima; opinamos sobre lo que está pasando en la vida de cada una.

—¿Esa confianza estuvo presente desde la adolescencia?

—Creo que fue bastante particular porque estaba su mamá, estaba su papá y estaba yo. Recuerdo una vez que había en el colegio unas niñas que eran malas personas con ella y a mí me enojaba tanto que, una vez para sus 13 años, yo le hice una celebración sorpresa en un centro artístico. Yo no invité a esas que le hacían mal a ella y, como ella es tan buena, se enojó conmigo porque no le gustaba que yo dejara a alguien afuera.

—¿Fue en esa época cuando descubrieron que Isabel tenía algo especial?

—Sí. Le compramos un disco de Alejandra Guzmán, y sabíamos que le gustaba la música. Pero fue un día, en el cumpleaños de un tío, que fuimos a comer a un restaurante y había un karaoke. Ella se levantó, cantó una canción de Shakira, y no sabíamos cómo reaccionar. No teníamos idea que la Isabela cantaba así.

—¿Cómo fue cuando ella decidió irse de El Salvador? ¿Cómo fue esa conversación?

—Pues en realidad esa conversación fue con su papá. Al principio había resistencia de Jose Luis porque él consideraba que ella debía tener una carrera por seguridad. Él platicó conmigo y hablamos de que nosotros perseguimos nuestros sueños... ¿Por qué no vamos a dejar que Isabel persiga los de ella?

Corre el comienzo de la década de los noventa y, en un escritorio de Pennsylvania, José Luis Guzmán ordena los papeles que le corresponde asumir por su trabajo como asistente de investigación docente.

Tiene 26 años y pasa unos fríos violentos. El clima del noreste estadounidense es grosero con su piel, por lo que no le queda más que encerrarse en su oficina con un buen suéter y hacerse un espacio entre repisas de libros amontonadas entre sí.

Se siente feliz, por supuesto, de tener un trabajo mientras cursa su maestría; y así enviarle dinero a su hija en San Salvador. El camino para llegar allí no ha sido fácil pues, desde el primer día que puso un pie en la universidad, la guerra ha teñido de violencia sus días, y cada día es una incógnita sobre el futuro de su pequeña.

Basta recordar un año atrás, cuando hubo una masacre en la universidad jesuita en la que José Luis estudió. En la matanza fue asesinado su maestro y mentor.

“Estar en otro país era separarse de esa realidad que estaba en mi país. Yo estaba persiguiendo mi sueño, pero el costo emocional fue muy grande. Y la mayor factura de ese costo era la separación con mi hija, quien quedaba en un país en guerra, en incertidumbre. No me sentía completo”.

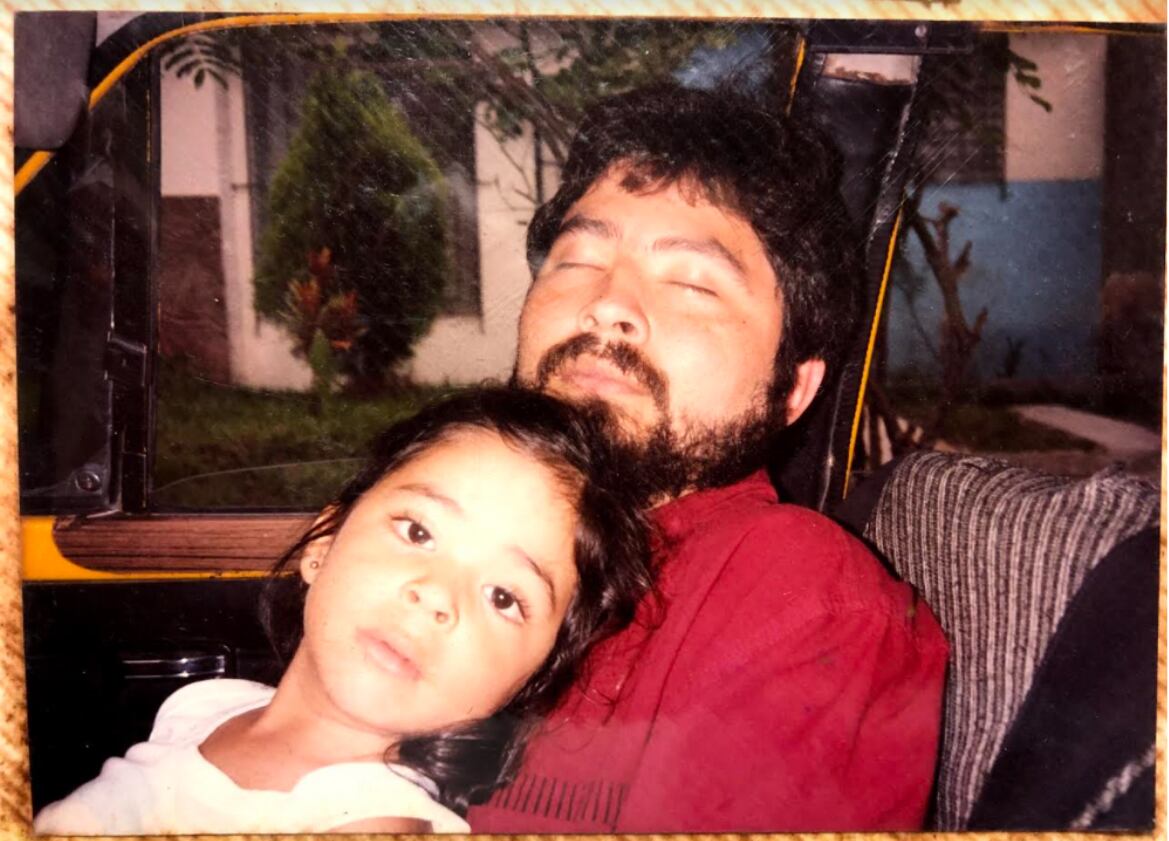

Antes de partir hacia Estados Unidos, y tras la separación con Eunice, José Luis había pasado diez meses junto a Isabel. En ese tiempo de juegos, canciones y bailes con su pequeña en una casa salvadoreña, Jose Luis se decía a sí mismo que solo había dos opciones ante la inminente oportunidad de tomar una beca en Norteamérica: llevarse a su hija o dejarla y regresar cuando ella tuviera seis años.

Y él es un hombre de abrazos. Lo fue desde niño con sus cuatro hermanos hombres y dos hermanas mujeres; por lo que no era de extrañarse que fuese igual con su hija. El asunto es que, en Estados Unidos, el abrazo se convertía en cartas.

Así que, mientras ordena sus papeles, continúa pensando en su pequeña y en esos últimos meses compartidos. Deja a un lado las cuentas y se alista para escribirle a su hija en una postal.

Al tomar el lapicero frente al papel blanco, regresa mentalmente a la conversación definitiva que lo hizo marcharse.

José Luis, con los hombros caídos y las manos temblorosas, se sentó a hablar con Eunice sobre ese futuro que parecía ser feliz y doloroso al mismo tiempo.

—Mirá, Eunice. Me salió esta oportunidad de estudiar allá. Solo que, si me voy, tendrías que hacerte cargo de la Chavelita. Si no, no me voy.

Ella, con calma, le respondió.

—Vos siempre has querido estudiar afuera… Pensar en superarte. En seguir conociendo…

José Luis esperó con nervios el remate de su oración.

—Así que tenés que aplicar. Tenés que hacerlo.

Y lo hizo. Y ahora estaba a tres países de distancia, intentando escribir algo para su niña; para hacerle saber que todo iba a estar bien cuando regresaría.

Años después, sus pensamientos se harían proféticos. Isabel se quedaría con él hasta su partida a Costa Rica. Sí, discutirían porque una carrera de artes podía ser arriesgada, porque ella entraría a Arquitectura en El Salvador y sería infeliz y, sobre todo, porque significaba verla partir a otro país, y José Luis sabía bien que ver crecer a una hija a kilómetros de distancia se siente como un duelo.

“Pero yo debo ser sincero”, cuenta hoy José Luis, “y es que si yo pudiera regresar en el tiempo, estudiaría música. Me encantaba la música coral, hacer arreglos. Nada demasiado profesional, pero estaba ahí. Y puede que esa semilla, junto a la de Eunice por supuesto, estuviera germinando en mi Isabelita. Y había que dejarla marcharse”.

Después de preparar la postal en su escritorio en Pennsylvania, José Luis tomó un papel y un lápiz. En el espacio en blanco, dibujó a una niña con el pelo negro bajo un puente, sonriente, y escribió a su lado el recuerdo de una frase de un poema de Mario Benedetti que le fascinaba: ‘Hay un puente que debo cruzar. No sé si cruzarlo o no cruzarlo”.

Una vez escrito, José Luis se dijo a sí mismo: “Yo lo voy a hacer”.

Decidido, José Luis tomó cinta y pegó el dibujo frente a su escritorio; un inocente retrato que lo acompañaría hasta el último de sus días lejos de su hija.

Hoy, tiene clarísimo el porqué de su decisión. “Porque para mí, esa etapa era cruzar el puente para regresar con mi Chavelita porque, desde ese instante, supe que ella era el centro de mi vida. Sabía que mi vida estaba destinada a estar alrededor de ella”.

Carlos cocina

Hay dos amigos en la sala de su casa, un abogado, un fotógrafo y, por supuesto, Isabel quien lo espera. Desde hoy, todo es distinto.

Ocho años antes, ocurrió su primer encuentro. Fue en una academia de artes, cuando escribía con pilot en la pizarra CURSO DE HISTORIA DE LA MÚSICA e Isabel, sentada en un pupitre, anotaba su nombre: “profesor Carlos Escalante”.

Habían pasado unos días desde que Isabel había desempacado en el apartamento de una amiga salvadoreña que llevaba unos meses viviendo en Costa Rica. Mientras Isabel conocía la nueva ciudad que se le abría, sus días pasaban la mayor parte de tiempo en su centro educativo: la Academia Éditus.

En aquellos años, el grupo Éditus, compuesto por tres costarricenses, había aparecido en periódicos de todo el continente. Fueron los primeros ticos en obtener un Grammy Award y la cara de los tres músicos había llegado hasta la mesa de tomar café del padre de Isabel.

José Luis, confiado en que su hija de 20 años no estuviera tanteando el espacio a ciegas en otro país, había aceptado que su destino fuera la academia que aquellos populares músicos habían inaugurado. Serviría también como un preuniversitario para Isabel, quien ya tenía en mente su siguiente paso.

A la distancia, el padre sabía que su hija estaba feliz. Isabel le contaba que le emocionaban las clases y bueno, en especial la de Historia de la Música.

Carlos, por su parte, ya se había hecho un nombre en el país. Nació en 1968 en Barcelona, pero se instaló en Costa Rica desde joven. Isabel, eso sí, bromea que cada vez que van juntos a la playa “todos piensan que él es un gringo y yo una tica”.

En los noventa, Carlos acumuló premio tras premio y, para comienzos del siglo, se fue a Ciudad del Cabo a estudiar la música tribal autóctona de la región y estudiar un posgrado. Con tal currículum, su espacio como profesor en una academia como Éditus estaba más que asegurado.

“No es porque sea mi esposo”, cuenta isabel”, pero “en verdad era un buen profe. Me gustaba mucho ir a sus clases. Luego, me di cuenta de que además me gustaba él”, dice riendo.

Carlos, por su parte, reconoce que " por supuesto, desde un comienzo me llamó la atención Isabel. Y pues bueno, como en toda relación, ¿no? Uno va poco a poco. Nos fuimos conociendo...”, recuerda con timidez.

Entre las conversaciones en la academia, Isabel le contó a Carlos que su intención era prepararse para entrar a la Escuela de Canto de la Universidad de Costa Rica. Sentía que era un buen punto de arranque.

Tras año y medio en Éditus, Isabel decidió salirse de la academia para probar suerte.

Preparada, Isabel buscó en el armario su mejor ropa, su mejor rostro y su mejor día. Hizo la audición, satisfecha, pero cuando llegó el día de buscar los resultados en un papel blanco pegado en una pared de la universidad, su nombre no estaba. La universidad solo admitió a cuatro hombres porque, justamente, estaban escasos de voces masculinas.

La noticia viajó a El Salvador con pesar, pero con una segunda opción a la vista. Eunice, Celia y José Luis se emocionaron al saber que Isabel probaría entrar al programa Danza Abierta de esa misma universidad.

Y ahí la historia cambió.

Con Carlos de lleno en su vida, las noticias sobre su promisorio futuro en Costa Rica llegaron aún más rápido a casa. Isabel tenía una atadura artística en su nuevo país, había encontrado el amor, pocas semanas después sería seleccionada en el concurso Jóvenes solistas y cantaría con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y, poco a poco, su nombre aparecía en periódicos locales. Como una confirmación de haber tomado la decisión correcta, José Luis saltó desde su casa en San Salvador al saber que su hija había obtenido una beca para el Project Lab del New York City Center, un proyecto de artes integrados del histórico teatro estadounidense. Habían pasado cinco años de su llegada a Costa Rica y el alivio de haberla dejado ir se respiraba profundamente.

Pero, justo antes de partir a Nueva York, una mala noticia llovió sobre su futuro. Las reglas para extranjeros en Costa Rica cambiaban y, tras leer las nuevas estipulaciones, Isabel supo que solo tenía dos caminos para quedarse en el país: casarse o tener un hijo.

Isabel pensó en dejar enfriar la agria noticia. Era un momento para disfrutar en Nueva York; dejaría que las preocupaciones brotaran cuando regresara del viaje. Sí, solo tendría tres meses para resolver su futuro, pues su pasaporte caducaba por el permiso que tenía con el programa Danza Abierta, pero era mejor viajar, bailar, cantar, actuar, y pensar en su futuro al volver.

“Si yo me casaba en ese momento”, recuerda Isabel, “hubiera tenido que quedarme un año saliendo o entrando del país. Pero sobre todo, yo no estaba lista. No estábamos listos… Y por otro lado, yo a mis 25 años no me consideraba lista para tener un hijo. Y tampoco iba a presionar a Carlos para tener uno. Es feo llegar con alguien y decirle de repente eso con tal de quedarme en el país. No sería justo”.

Al regresar de Estados Unidos, Isabel pensó y pensó sobre su futuro y, finalmente, tuvo con Carlos la conversación que no quería tener. “Llevábamos mucho tiempo juntos y fue duro romper”, rememora Carlos. “Mis amigos me decían que me convenciera de casarme con Isabel. Me decían que con ella era con quien debía estar. Yo por dentro también lo sabía. Sabía que debía ir a buscarla, pero este tipo de situaciones nunca son algo sencillo”.

Isabel regresó a su país y, desde su llegada a San Salvador, su familia supo que, de un mes para otro, ella era otra. La alegría había desaparecido. Las risas ya no rebotaban en las paredes de la casa. El drenaje emocional de Isabel era algo que se sentía desde el primer abrazo que se dio en el aeropuerto. Fueron dos años de soledad para Isabel, de meditar si dedicarse a otra profesión, de arreglárselas dando clases a quien pudiera en su ciudad. Los nuevos días en El Salvador fueron un vestido ceñido del cual Isabel no podía desprenderse.

No fue hasta que Carlos se decidió a tomar un vuelo hasta El Salvador, visitar a Isabel y confesarse. Su viaje fue una solicitud para volver a estar juntos, y hacerlo con un anillo cada uno en su mano.

Un mes después de esa conversación, habrá un almuerzo con toda la familia. Incluso, la madre de Carlos se encargará de colocar grandes manteles blancos para sentir el espíritu adecuado de la celebración, e Isabel estará feliz de estar con sus seres queridos.

Pero hoy, Carlos cocina porque es un día especial. Cocina porque lleva un anillo en su dedo e, Isabel, sentada en la sala de estar de su casa, lleva otro idéntico.

Hoy Carlos cocina porque, finalmente, es el día de su boda.

***

Hay un sueño recurrente en las pocas horas de sueño de Isabel previo a sus presentaciones. “Todo el tiempo. Siempre”.

Sin falta, como una indicación médica que se receta su cuerpo cada semana previa a un estreno, Isabel duerme una mínima parte de sus horas destinadas al sueño. Pero justo en esos breves momentos que deberían ser de descanso, Isabel pifea su performance en un teatro de luces cegadoras y espacios en negro.

Puede ser un blancazo en la coreografía, un cambio en el diálogo de su personaje, un momento de descoordinación o un instante de silencio en que sabe que debe decir una línea frente a un puñado de sillas vacías, pero lo olvida.

“Cuando me pasa, vuelvo a ver a la cabina de sonido y pregunto con la vista qué está pasando. Me despierto y, cuando veo el reloj, es medianoche, no he dormido nada y estoy agotada”.

Es casi medianoche y hoy, más bien, ha sido la última función de Cabaret. Han pasado seis años desde la boda con Carlos y hoy Isabel es, sin dudas, la dama del teatro musical en Costa Rica. Esta temporada que recién finaliza no es más que una confirmación sobre sus cualidades.

Tras comer en un restaurante cercano al Teatro Nacional, me decido a pagar la cuenta. Justo cuando me levanto del asiento, escucho unos pasos crujientes sobre las baldosas de la acera y, del otro lado de la ventana, está Isabel caminando junto a otras dos compañeras de elenco.

Isabel lleva su largo cabello negro amarrado y, su cola, se posa sobre la agarradera de un bulto pequeño en el que de seguro carga su maquillaje y teléfono.

Camina y ríe con sus amigas mientras se dirige hacia el paso peatonal de la avenida segunda de San José.

Cuando salgo del restaurante, vuelvo a verla y, seguramente, siente mi mirada al esperar que el semáforo cambie del rojo al verde. Ella voltea su cuello, me mira a lo lejos y me levanta la mano.

Le devuelvo el saludo y continúa caminando. Desde lejos, escucho cómo sus pasos desaparecen y, en un par de instantes, su silueta se recorta en la oscuridad de la solitaria noche josefina.

Este perfil fue impulsado por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano (hoy Fundación Gabo) bajo la mentoría del periodista estadounidense Jon Lee Anderson como parte del taller Los Individuos Importan (2019).