Durante años se ha debatido sobre la crisis educativa y su impacto en los estudiantes, pero rara vez se profundiza en otros actores que también la viven a diario. Docentes, orientadores y personal administrativo son parte de una estructura que se desmorona en sus manos. Es una bomba de tiempo cuya presión, tarde o temprano, explota en estrés, depresión y ansiedad. En los casos más extremos, hasta en intentos de suicidio.

Cubrir de su propio bolsillo el costo de los pupitres, organizar bingos los fines de semana para financiar el mantenimiento de las instalaciones y atender las necesidades de cada estudiante sin recibir capacitaciones adecuadas. Todo, mientras intentan ajustarse a las generaciones afectadas por un rezago educativo que se arrastra desde hace más de un lustro, con una pandemia de por medio.

Este reportaje recoge los testimonios de cinco educadores públicos: docentes de primaria, secundaria, colegios técnicos y directores tanto de zonas rurales como de la Gran Área Metropolitana (GAM). Sus nombres fueron modificados para proteger su identidad. Asimismo, se toman distintos informes que han tocado la cuestión.

Tentativas de suicidio dentro y fuera de las aulas

El apremio que enfrentan los docentes del país no se limita a los salones de clases; por el contrario, trasciende el horario laboral e irrumpe en su vida cotidiana. Así lo relata Francisco, profesor de secundaria en San Carlos (Alajuela), quien asegura que el deterioro de la salud mental en el magisterio se ha agravado desde que inició su labor en los años 90.

Una de sus colegas, por ejemplo, llegó a considerar el suicidio debido a la sobrecarga laboral. Dice que “ya no soporta el sistema” de los 200 días lectivos, en el que cada mañana se vuelve más difícil que la anterior.

Lo mismo sucede con Pedro, director de un colegio en Cartago. En las tres décadas que ha ejercido como educador, reconoce que el estrés que hoy enfrentan los docentes era inimaginable en el pasado.

Sus colegas llegan a su oficina, muchos entre lágrimas, y solicitan una reducción en la carga académica, aunque eso implique una disminución salarial. Algunos, incluso, deben ser incapacitados por su nivel de frustración que viene acompañado de ansiedad y depresión.

La línea de atención Estamos con Vos, activada en marzo de 2021 mediante una colaboración entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) para atender la salud mental del personal docente, está descontinuada. La Nación consultó al ministerio sobre la fecha y las razones de su suspensión, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Isabel, otra directora con más de 20 años de experiencia en escuelas de San José y Limón, coincide en que, en los últimos años, decenas de profesones han acudido a su oficina para solicitar atención psicológica y psiquiátrica, agobiados por la alta presión laboral.

¿Qué ha ocurrido para que quienes forman a las futuras generaciones experimenten un desgaste emocional tan profundo? ¿Por qué se habla de una crisis de salud mental en el magisterio y qué la origina?

LEA MÁS: Los educadores no los dejaremos solos

El burnout de los educadores por sobrecarga laboral

“Las cosas que nos piden hacen que uno esté muy saturado”, dice la voz preocupada de Carolina, quien acumula más de 25 años de experiencia en la enseñanza de primaria. No se refiere a sus obligaciones con los estudiantes, sino al bagaje administrativo.

Con cada año lectivo, el personal docente debe gestionar expedientes y elaborar planeamientos anuales con sus respectivas unidades de estudio. A estas tareas se suman solicitudes de última hora, como auditorías que, en ocasiones, son requeridas por la noche con entrega estipulada para la mañana siguiente.

También deben llevar un registro de ausencias, lo que implica contactar a cada hogar para indagar las razones de la inasistencia de los alumnos. Entretanto, tienen que planificar las clases, elaborar informes sobre adecuaciones curriculares —tanto significativas como no significativas— y redactar reportes de apoyos educativos. Este recargo los obliga a sacrificar su tiempo personal y de descanso para cumplir con todas las responsabilidades.

Lucía, quien ha trabajado como coordinadora de especialidades en un Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuela durante más de una década, es una de las docentes que se queda sin tiempo en el colegio. Sus jornadas se extienden de 7 a. m. a 5 p. m., con menos de una hora para el almuerzo y pausas breves de entre 10 y 20 minutos.

Con frecuencia, los docentes terminan llorando antes, durante y después del trabajo, pues la carga laboral les impide disfrutar de momentos de descanso.

“Nosotros antes formábamos y educábamos a los muchachos. Hoy eso es una función secundaria y ahora nos ponen a llenar papeles e informes (...). Entonces, ¿qué sucede con el docente? Se vuelve loco”.

— Pedro, director de un colegio en Cartago.

Entre tanto “papeleo”, uno de los más agobiantes para el personal docente son los protocolos ante situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos. Cada vez que presencian un incidente de acoso, agresión, ansiedad, estrés o discriminación entre el estudiantado, deben seguir un procedimiento que demanda tiempo y energía.

Esto puede desencadenar una jornada extenuante de 15 o 16 horas continuas para el profesor, ya que deben entrevistar a las partes involucradas, completar formularios, archivar la documentación y, en ocasiones, remitir el expediente al Ministerio Público. Evidentemente, sin descuidar sus clases.

Francisco aún recuerda con angustia el día en que uno de sus estudiantes intentó suicidarse. Eran las 4:20 p. m. de un viernes, justo antes del inicio de las vacaciones de medio año, pero no dudó en cumplir con su deber y activar la alerta. Esperó la llegada de la Cruz Roja y, posteriormente, permaneció en el centro educativo para completar el protocolo correspondiente.

El acompañamiento se extendió durante seis meses, ya que, además de considerarlo como su deber moral, Francisco tenía claro que podría enfrentar una demanda si no lo hacía. Al fin y al cabo, el educador es responsable del bienestar del estudiante durante el horario lectivo.

“Los estudiantes tienen un ataque de pánico porque no saben cómo manejar la situación. No hay una resolución pacífica de conflictos porque hay violencia y desintegración familiar. Ahora parecemos secretarios, administradores, psicólogos (...). Profesores incluso han intentado quitarse la vida por la sobrecarga“.

— Francisco, profesor de secundaria en San Carlos.

Sostener las aulas desde el bolsillo

En la gran mayoría de las aulas costarricenses, los recursos son mínimos: apenas cuentan con pupitres y una pizarra acrílica. La idea de disponer de un proyector o computadoras laborales para cada docente parece un sueño lejano. Incluso, lo que podría considerarse lo más básico, como el acceso a internet, es inalcanzable en algunos lugares, sobre todo en áreas rurales.

¿Qué respuesta reciben los docentes cuando solicitan más recursos? Que no es compatible con el presupuesto.

Carolina, Lucía y Pedro afirman que, desde la pandemia por la covid-19, el financiamiento de sus centros educativos ha sido recortado. Antes de 2020, los recursos se asignaban según la cantidad de estudiantes en los salones; sin embargo, con la transición a la modalidad virtual en ese año, el presupuesto se redujo. Una vez retomadas las clases presenciales durante los años siguientes, persistieron los recortes.

Pedro, quien administra un colegio, asegura que debe ingeniárselas para mantener a flote la institución año con año. Dejando en el olvido la aspiración de contar con una pizarra inteligente, más bien debe sacrificar el mantenimiento, la compra de equipo y la actualización de su software.

Es el personal docente quien se organiza para sacar la tarea adelante: rifas y bingos los fines de semana se convirtieron parte de la rutina. Aunque estas actividades no forman parte de sus responsabilidades ni se realizan en horario laboral, los cinco educadores coinciden en que ahora son un requisito para cubrir las necesidades de las escuelas y colegios.

Son los maestros quienes asumen los gastos de materiales básicos como marcadores, hojas, cartulinas, jabón líquido y hasta papel higiénico.

“Los que estamos en esto no es porque queramos ser millonarios. Es por un amor hacia los demás, en realidad. Uno quisiera hacer cosas muy bonitas, pero no hay recursos; no existen y nos exigen demasiado. Es mucho el peso que tenemos encima”.

— Carolina, docente de primaria en Heredia.

Causas de incapacidades sin rastreo

La falta de recursos no solo afecta la motivación de los estudiantes para asistir al colegio, sino también las condiciones laborales del personal docente. Así lo asegura Carolina, quien en 2024 tuvo que acudir a la clínica y fue incapacitada para intentar calmar su ansiedad.

Tanto los funcionarios en planilla del MEP como los contratados para sustituciones, entre ambos alrededor de 83.000 en este ciclo lectivo, obtienen permisos remunerados por enfermedades o accidentes laborales. Sin embargo, el ministerio no lleva un control que permita diferenciar cuántos se deben a situaciones de salud mental, pese a que el gasto por incapacidades se incrementó un 54% en los últimos tres años.

En una entrevista con La Nación en enero, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, reconoció que actualmente no existe un plan específico para comprender los motivos de las incapacidades. “El Ministerio no tiene un estudio robusto. Tendría que hacerlo para identificar las causas y, a partir de esas causas, empezar a ver cómo podría bajar una tendencia que tiene ya décadas de ir poco a poco aumentando”, indicó.

Según estimaciones de la institución, en 2024 el promedio de licencias rondó entre 60% y 65% del total de la planilla: varía entre 90.000 y 110.000 incapacidades. Además, entre 2021 y 2024, los funcionarios incapacitados requirieron, en promedio, 3,7 permisos al año. Tampoco es posible valorar las motivaciones de las incapacidades ni su necesidad, con lo cual se imposibilita abordarlo eficazmente.

Otro aspecto clave es que, cuando un profesor se incapacita o renuncia, es necesario buscar un reemplazo. Esto provoca que los estudiantes tengan más de un docente por materia en el transcurso del año, lo cual les puede afectar en su aprendizaje.

Debido a que cada maestro establece sus propias normas de convivencia en el aula, como la puntualidad y la organización del grupo, la llegada de un nuevo profesor, aunque sea por pocos días, introduce cambios que pueden afectar la concentración y el rendimiento académico.

LEA MÁS: ¿Qué señales envían las primeras acciones del nuevo ministro del MEP?

El reto de cuidar y educar a los estudiantes

Cada estudiante aprende de manera distinta, lo cual debe ser considerado por su profesor antes de impartir lecciones. También deben tomar en cuenta factores como la situación económica y social de cada familia.

Por otra parte, los testimonios del profesorado revelan que, al no contar con formación en educación especial, han enfrentado dificultades para atender casos específicos, como alumnos con trastornos del comportamiento o del aprendizaje.

Al carecer de las herramientas específicas para esta población, los docentes terminan asumiendo una carga adicional en su esfuerzo por brindar lo mejor a sus pupilos. Tampoco reciben capacitaciones regularmente, lo cual limita su acceso a nuevos conocimientos; de acuerdo con el Noveno Informe del Estado de la Educación, después de la pandemia, un 90% de los educadores no recibieron formación especializada para atender las necesidades de su alumnado.

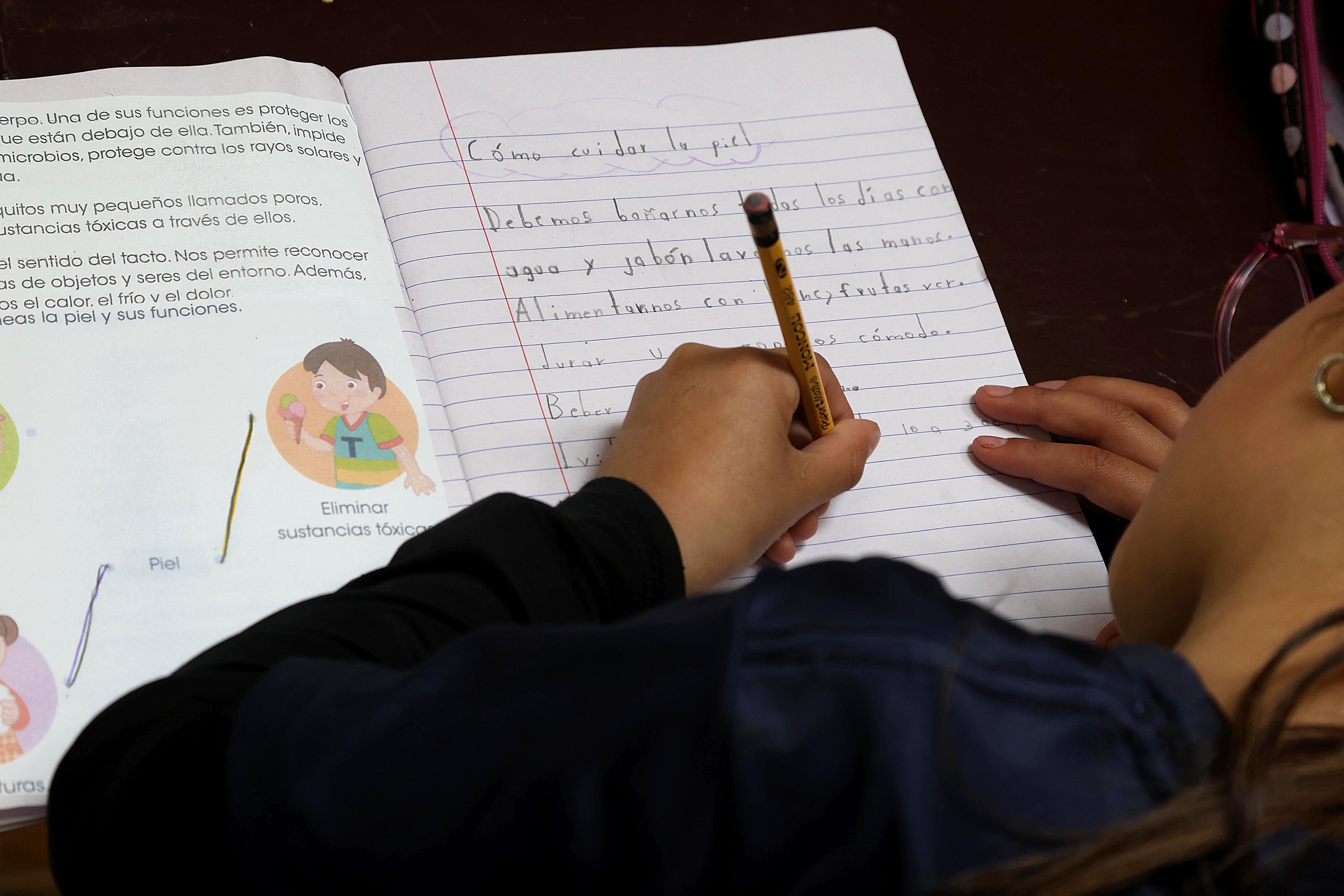

“Ahorita la calidad de la educación está peor que hace 20 años. Eso es una acumulación de todo el tema administrativo, pero también por pandemia. No se trata solo de cumplir con un programa, porque a veces tiran y tiran información y es más lo que queda en el cuaderno que el conocimiento que adquiere el estudiante”.

— Isabel, directora con más de 20 años de experiencia en escuelas de San José y Limón.

Del otro lado de la moneda, si un profesor no está bien, quizás no pueda dar su mejor esfuerzo en las clases. En consecuencia, quienes más se ven afectados son los estudiantes.

La aceleración del rezago educativo tiene sus raíces en la huelga del 2018, cuando los sindicatos se movilizaron y, como resultado, las clases se detuvieron por tres meses. A esto se sumó la emergencia sanitaria del 2020, que introdujo las clases virtuales. Durante ese periodo, una gran parte de los estudiantes no pudo conectarse o no recibió el plan de estudios completo, lo que profundizó aún más las brechas en la educación.

La falta de dispositivos electrónicos o de conectividad en los hogares de los estudiantes, especialmente en los niveles de primaria, dificultó aún más la enseñanza. Muchos padres de familia no tenían capacidad, tiempo o disposición para atender a sus hijos en estas circunstancias.

Para Lucía, quien lleva más de una década trabajando en un colegio técnico de una zona rural, toda la situación se resume en una palabra: crisis. Los docentes no dominaban el uso de la tecnología, carecían de acceso a internet y, sumado al confinamiento, se sentían completamente desbordados.

Al regresar a las aulas, a lo largo del 2021 y 2022, la labor de los profesores se volvió aún más severa, ya que debían compensar el tiempo perdido durante la pandemia para que el estudiantado pudiera ponerse al ritmo con el plan de estudios.

Según el Informe 10 del Observatorio de la Educación de la Universidad de las Américas (UAM), el 78% de los educadores consideran que su bienestar emocional se vio afectado tras la pandemia del 2020. Ansiedad, preocupación, insomnio, depresión, desinterés, falta de sentido, dificultades de concentración, angustia, hastío, desmotivación e incluso ideaciones suicidas fueron algunas de las afectaciones que experimentaron durante ese periodo.

Además, la investigación Condiciones Docentes en el Contexto de Crisis Sanitaria, publicada en setiembre de 2020 por el Colypro, señala que la combinación del trabajo con las responsabilidades domésticas y familiares, así como la falta o inestabilidad de la conexión a internet, generó altos niveles de estrés en el personal docente mientras lidiaban con la epidemia.

Después de covid, cuando los chicos volvieron a entrar, venían con estrés, ansiedad, de todo. ¿Qué insumos nos iban a dar? Ninguno, teníamos que hacer como vikingos"

— Isabel, directora con más de 20 años de experiencia en escuelas de San José y Limón.

Estas secuelas las vivió Carolina, quien trabajó en 2020 con niños de primer grado en Heredia. Su tarea principal consistía en enseñarles a leer y escribir, pero, al no poder guiarlos de manera presencial, dependía en gran medida del respaldo familiar.

Los niños que no contaron con ese apoyo avanzaron a segundo y tercer grado sin haber desarrollado esas habilidades fundamentales. Este rezago también generó una brecha dentro de los grupos, ya que algunos estudiantes lograron progresar y otros que se quedaron atrás.

Hoy, varias generaciones que están por concluir la primaria enfrentan dificultades esenciales de aprendizaje, como una escritura desordenada o la incapacidad de sumar y multiplicar con precisión.

Ola de la delincuencia, sin ruta de educación y salarios congelados

Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), agregó que, en la actualidad, los educadores son parte de las muchas poblaciones afectadas por el aumento de la inseguridad en Costa Rica.

Además de los asesinatos ocurridos en las cercanías de los centros educativos, confirmó que, en junio de 2024, docentes de una zona de Limón presentaron su renuncia tras recibir amenazas directas de pandillas que habían reclutado a algunos de sus estudiantes. Ante esta situación, optaron por trasladarse y establecerse en otro lugar.

“Cuando escuchamos un sonido detonante, ya no lo asociamos a una fiesta. Ahora escuchar una detonación significa ‘Tírese boca abajo, cúbrase la cabecita con las dos manos y no se mueva hasta que la maestra le diga que ya está seguro’”, agregó Montero.

Gilberth Díaz Vásquez, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), destacó que el personal docente lleva cinco años trabajando con salarios congelados por la Ley Marco de Empleo Público, lo que agrava el sentimiento de agobio en el magisterio.

Por otro lado, para los educadores, la crisis del sistema educativo se arrastra desde hace más de una década y algunos consideran que “no han tenido ministro” en los últimos seis años, especialmente durante la administración de Anna Katharina Müller.

“No teníamos un ministro que nos dijera: ‘Mire, vamos por este camino, vamos a establecer estas metas’. Nunca nos llegó un documento ni había lineamientos claros. Nos sentimos perdidos, porque no sabemos hacia dónde se quiere llevar esto. En algún momento el MEP tuvo las líneas estratégicas, ahora no”, afirmó Pedro.

Bajo este clima de desmotivación generalizada, muchos docentes aconsejan a las nuevas generaciones no estudiar carreras relacionadas con la educación y temen que, en los próximos años, no haya quienes se apasionen por la enseñanza.

“El educador necesita darle espacio para que realmente pueda este sanarse, porque muchas veces la presión que hay en la mente es muy fuerte”.

— Francisco, profesor de secundaria en San Carlos.