El módulo lunar Eagle –del Apolo 11– aterrizó sin contratiempos a 384.400 kilómetros de la Tierra. El planeta entero esperó seis horas más para ver el descenso de los primeros hombres en la Luna.

Caía la noche del 20 de julio de 1969. En Hatillo 3, doña María Jerónima Rojas sentó a sus tres hijos frente al televisor en blanco y negro para ver aquella histórica caminata.

Sandra, la segunda de la camada, acató la orden y vio con ojos de sorpresa los primeros pasos de Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin en el Mar de la Tranquilidad. “La vista de una magnífica desolación”, decía Armstrong en aquellos segundos.

Sandra era una chiquilla de 7 años, parte de una familia de muy escasos recursos, pero educada por una mamá soltera a la que le sobraban las agallas.

“¡Ay, yo quiero trabajar ahí un día!”, dijo inocentemente.

Más de cuatro décadas después, la niña aún recuerda la mirada triste de su madre y las palabras que le dio a su hija:

“Esfuércese y estudie. Usted nunca sabe las vueltas que da el mundo. Uno siempre tiene que estar listo para las oportunidades, uno nunca sabe si la oportunidad le va a llegar”.

Desde ese día, la niña comprendió que la vida podría ponerle muchas piedras, pero que solo ella tenía las riendas de su destino.

Sandra María Molina Rojas, Sandra Alba Rojas o Sandra Cauffman... quizá más nombres de los que se necesitan para hablar de una sola persona, pero sí los suficientes para formar a la mujer de temple que hoy lidera la misión de una sonda en Marte.

Maven (acrónimo de las siglas de Atmósfera de Marte y Evolución Volátil) es una sonda que la NASA envió al planeta rojo para investigar qué pasó con su atmósfera.

Aquellos difíciles días

Sandra es la segunda de tres hermanos. Le antecedió Giselle, que aún vive en Costa Rica, y luego vino Frank, el único varón. La niña que soñaría con las estrellas nació el 10 de mayo de 1962. Su padre, un ingeniero limonense, nunca la reconoció y fue su padrastro quien le dio su primer apellido: Molina.

Pero sus recuerdos de entonces no son hermosos. Según relata, el primer esposo de doña María Jerónima “era un neurótico” y un agresor. “Ese señor nos iba a matar a todos, nos pegaba, nos golpeaba, ponía arroz en el piso y nos hincaba a verlo comer. Yo tenía como cinco años”, cuenta Sandra desde su casa en Arlington, Virginia, Estados Unidos.

Los problemas obligaron a la madre de Sandra a acudir al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para buscar protección para sus hijos. En 1973, llegó el divorcio y con él, una historia de lucha.

Doña María Jerónima hizo casi de todo para mantener a sus hijos y lograr que siguieran estudiando. Según Sandra, su madre es su heroína; de ella aprendió a nunca rendirse, a no decir “no puedo” y a no dejar de luchar.

La señora tenía tres trabajos diarios: contabilista en el hotel Balmoral, administradora de un viejo club de jazz en San José que se llamaba Bocaccio y hasta detective en el Organismo de Investigación Judicial. Dormía apenas unas horas, para cumplir con todo.

“Una de las cosas que yo aprendí de mi mamá es que ella no le tiene miedo a nada. Es bien metiche, a todo le da, usted la ve a los 74 años y ella a todo le da. No le tiene miedo a nada. Eso fue lo que me dio de comer”.

Vinieron años de penurias; incluso perdieron una casa en Hatillo 3 y tuvieron que vivir en una oficina en el centro de San José que un amigo de doña María Jerónima les ofreció como única alternativa.

“Ahí lavábamos los platos en el lavatorio, y la ropa en la tina del baño. Mami compró una cosita (una pequeña plantilla) para cocinar. Teníamos dos catres y ahí nos metimos mi hermano, mami, mi hermana la mayor y yo. Éramos los cuatro viviendo juntos. Estuvimos casi un año en esa oficina. Y claro, en el colegio nadie sabía”.

Para entonces, ya Sandra era una adolescente aplicada en el Liceo Luis Dobles Segreda, en La Sabana. Usaba un uniforme “viejititico” y unos zapatos con huecos, a los que se les metía el agua en los inviernos.

De aquellos días, heredó dos tesoros: sus mejores amigas, Giselle Silva y Silvia Saborío. Ambas acompañaron a Sandra el 18 de noviembre pasado, cuando Maven despegó de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

De vuelta en Costa Rica, Giselle Silva rememora sus tiempos de colegiala con Sandra. A ella la calificó siempre como una chiquilla muy estudiosa, que no era ni fiestera, ni pelotera , pero sí muy solidaria, aunque eso significara utilizar papelitos para soplarles a sus compañeros la materia del examen.

“Le gustaba el profesor de Física-mate y al final de quinto año, hasta se hicieron novios. Era medio noviera. Se llamaba Luis y yo lo veía muy feo; seguro (Sandra) se va a enojar de que yo diga que era feo”, confiesa entre risas su amiga Giselle.

Desde Miami, su otra amiga –Silvia Saborío– coincide con la anécdota y con lo poco agraciado del exnovio.

Sin embargo, se le quiebra la voz y hasta llora cuando tiene que definir a su amiga del alma: “Hablar de Sandra me emociona mucho, ella es un sol de persona, con un sentido tan alto de humanidad, profesionalismo, espiritualidad, entrega... Ella es una persona tan humilde que trata igual a una persona andrajosa que al presidente de Estados Unidos”.

Un regalo de Navidad

Por esos mismos años, cuando Sandra y su familia vivían en la oficina, un extranjero se hospedó en el hotel Balmoral. Era un estadounidense de orígenes sicilianos, que vino a Costa Rica en busca de un hogar.

El administrador del hotel le presentó a doña María Jerónima, con la advertencia de que la señora era una mujer trabajadora, abnegada y dedicada a sus hijos, “que no se merecía que le pasara nada malo”.

La señora aceptó conocerlo, pero evitó presentarle a sus hijos hasta saber si las intenciones de Charles Alba eran serias. Y lo fueron. En palabras de la hija, este ingeniero sencillo y generoso, 19 años mayor que su mamá, representa hasta hoy la imagen de un verdadero papá.

“Un día estaba yo en la oficina (donde vivía). Acababa de llegar del colegio, y en eso, alguien toca la puerta y yo voy y abro, y era él. A mí se me cayó la cara de vergüenza, ‘¿pero qué está haciendo usted aquí?’, le digo yo, ‘¿cómo es posible?’”. Era noviembre de 1980 y Charles Alba decidió quedarse en Costa Rica, casarse con su María y reconocer con sus apellidos a Sandra y a Frank.

El 24 de diciembre, con la excusa de llevarlos a la playa, Charles montó a la familia en el carro y empezó a darles vueltas. Se estacionaron frente a una casa recién construida en el residencial Santa Catalina, en Rohrmoser.

“Fue el mejor regalo que nos han dado, el mejor regalo que nos dio. Ya la tenía amueblada, ya tenía el cuarto para mi hermano, el cuarto para mi hermana y para mí. El cuarto de ellos, la cocina. Había estado trabajando todo el mes y no nos decía nada”.

La carrera espacial

Sandra aprendió de su padre el amor por la ingeniería. La enseñó a armar y desarmar carros, a comprar autos viejos, repararlos y venderlos por un poco más de dinero.

Fue así cómo decidió estudiar Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, como en la carrera no había mujeres, un académico le recomendó entrar a Ingeniería Industrial, donde sí había mujeres que la acompañaran. “Una de zorompa, en esa época no distinguía la diferencia”.

Estudió tres años sin mucho entusiasmo, hasta que la familia decidió emigrar a Virginia, Estados Unidos. Ingresó a la Universidad George Mason, donde por fin se matriculó en lo que quería. En tres años y medio, quemándose las pestañas, se graduó como ingeniera eléctrica y como física.

Allí también se cambió el apellido por última vez, pues en una clase de Física encontró al hombre que la ha acompañado desde 1988: Stephen Cauffman.

Un año antes, con los títulos en la mano, Sandra no podía olvidar su sueño de chiquilla: entrar en la NASA. Aprovechó una feria de empleo y lo obtuvo con Engineering Economics Research, un contratista de la Agencia Espacial que le pagaba $29.500 por año.

A los tres años, envió su currículo a la NASA y seis meses después estaba contratada. “Yo llegué a la casa llorando, le pegaba gritos a mami. ‘¡Mamiiii, ya se hizo, ya ahora sí estoy trabajando para la NASA’!, y mami feliz de la vida y papi también. Y ahí he estado, ahora en febrero, cumplo 23 años de ser empleada”.

En dos décadas, ha trabajado con satélites meteorológicos para detectar huracanes y participó en la primera misión de servicio del telescopio Hubble. En 1993, el Hubble se sometió a cirugía para corregirle una aberración en uno de los espejos. “Estaba medio tuerto”.

En esos años, también trabajó para la Agencia en Washington, se capacitó en dirección de proyectos y nacieron sus hijos, Stephen, que hoy tiene 21 años, y Ryan, de 18.

En el 2010, se sumó al proyecto Maven , cooperó en su diseño crítico y se convirtió en la subdirectora de la misión. Su tercera hija, la sonda, llegará a Marte en setiembre del 2014.

El último jueves de noviembre, mientras cocinaba el pavo de Acción de Gracias, Sandra Cauffman rememoró su pasado como si fuera una terapia personal.

“Si tuviera que hacerlo todo otra vez de la misma manera, lo hago todo otra vez, porque no creo que yo sería yo si no hubiera pasado por todo lo que pasé. Las experiencias nos dan formación en la vida. Uno no puede cambiar quién es uno”, dijo con su voz jovial, al otro lado del teléfono.

Sandra es ingeniera, física, mamá, esposa, madre, amiga y buena cocinera. En 51 años, ha mantenido como norma que cada ser humano es dueño de su destino. Igual que William Ernest Henley lo había escrito en 1875 en su poema Invictus : “Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”.

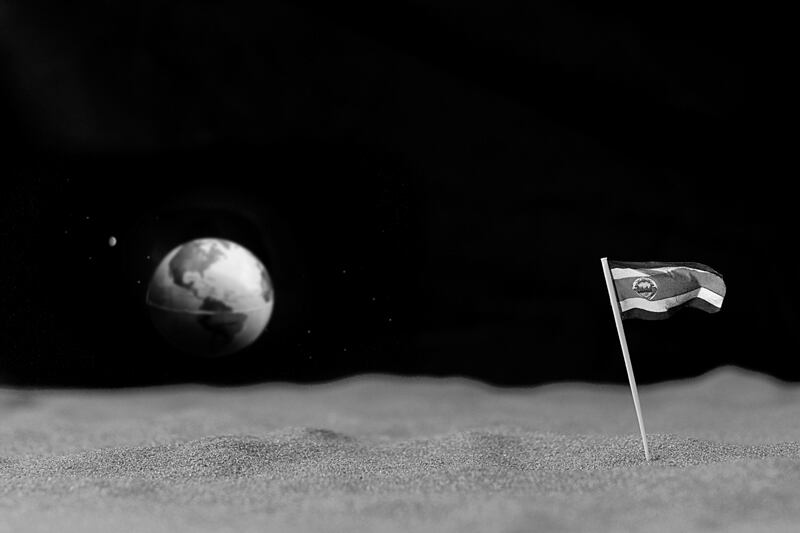

Sandra soñó con las estrellas y las alcanzó.