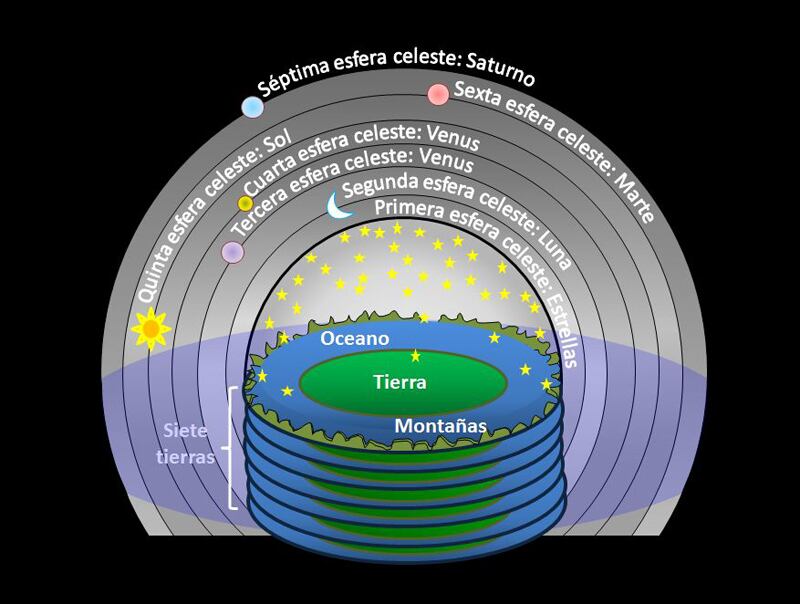

Hace más de dos mil quinientos años, Pitágoras alegaba que las palabras vibraban en armonía con la frecuencia de los números y que esto correspondía a una ley natural ligada a la concordancia de las esferas celestes y al movimiento perfecto de los astros. El principio fundamental era que la región Supralunar –más allá de la Luna–, donde existían los astros, estaba constituida por esferas perfectas hechas de éter. Mientras tanto, la región Sublunar –más acá de la Luna– era de naturaleza imperfecta y formada por fuego tierra, aire y agua.

Tales de Mileto (625-547 a. C), propuso que el agua era el elemento central de la naturaleza que daba origen a todas las cosas al mezclarse con el fuego, el aire, la tierra y el éter.

Parte de esa cosmovisión fantástica de la naturaleza fue rebatida por Tolomeo (100-170 d. C.). Apoyado en experiencias empíricas y cálculos matemáticos, Tolomeo propuso que los astros se movían alrededor de la Tierra en órbitas excéntricas, alejadas de la perfección aristotélica.

La concepción sobre las estrellas fijas ayudó a desarrollar la astrología, y con ella los horóscopos de los supersticiosos. A pesar de esto, el modelo de Tolomeo fue de gran utilidad, y sus teorías influyeron en el pensamiento de los astrónomos hasta el siglo XVI.

Mecánica celeste. No fue sino hasta que Nicolás Copérnico (1473-1543) estableció, en su libro Sobre las revoluciones de las esferas celestes, un sistema cósmico “imperfecto” donde el Sol –y no la Tierra– ocupaba el centro alrededor del cual giraban los planetas.

El sistema heliocéntrico copernicano recibió apoyo de Galileo Galilei (1564-1642), quien con su telescopio demostró que la Luna tenía una especie de “acné” y que el Sol –astro que se consideraba inmaculado– tenía el “cutis” lleno de manchas, por lo que la perfección de las esferas celestes y el horóscopo sufrieron un golpe mortal.

El trabajo experimental de Galileo, plasmado en su obra Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, fue complementario de los escritos de Johannes Kepler (1571-1630) y de Francis Bacon (1561-1626). Estos dieron fin a la era aristotélica e iniciaron la ciencia moderna, donde la perfección no tiene cabida.

Isaac Newton (1642-1727) fue quien continuó el trabajo de apearse la idealidad cósmica. En sus Principia , Newton plasmó la ley de la gravitación universal y propuso las bases matemáticas que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes en un universo tridimensional.

Sin embargo, las contradicciones de los seres humanos son infinitas, y, antes que ser un genio perfecto, Newton fue un agüizotero empedernido: creía en la futurología y la alquimia, y apoyaba la “teoría de flogisto”, una versión particular de la teoría de los cuatro elementos propuesta por el alquimista alemán Johann Becher (1635-1682).

Hacia la química. Tuvo que ser el inglés Henry Cavendish (1731-1810) quien liquidaría esa vetusta teoría al descubrir que el agua no era un elemento perfecto y que estaba compuesta por dos partes de flogisto (hidrógeno) y una parte de deflogisto (oxígeno).

Finalmente, sería el francés Antoine Lavoisier (1743-1794) quien descubriese que se sintetizaba agua combinando dos partes de hidrógeno con una de oxígeno. Así se atendieron los reclamos de Demócrito (460-370 a. C.) –materialista ateo y primer potencial “comunista” del mundo–, quien propuso que el universo estaba compuesto de partículas (átomos). Esto arruinó la concepción de los cuatro elementos, dio al traste con los alquimistas y estableció las bases de la química moderna.

Como casi toda teoría científica, la propuesta de Newton –limitada a las tres dimensiones cartesianas– es incompleta y no funciona en las formidables magnitudes del universo.

Fue Albert Einstein (1879-1955) quien, con su teoría de la relatividad especial, demostró que la fuerza de la gravedad es una aceleración y no una atracción, la que corresponde a la distorsión de otra dimensión, llamada espacio-tiempo. Esta distorsión se hace evidente cuando se mide la desviación de la luz por objetos de gran masa, como las estrellas y los huecos negros.

La expansión universal. Sin embargo, no fue la relatividad, sino la revolución cuántica –propuesta en el primer tercio del siglo XX por Max Planck, Max Born, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y otros “cerebritos”– la que se encargó de explicar los eventos del microcosmos donde habitan las partículas atómicas y subatómicas, y las fuerzas débil, fuerte y electromagnética del universo. Estas y la fuerza de la gravedad forman el andamiaje sobre el que descansa el cosmos.

Antes que ser determinista, la mecánica cuántica debe entenderse como una disciplina de “probabilidades”, sin explicación causal, y con el principio de incertidumbre que toca todos los fenómenos naturales y que tantos dolores de cabeza dio a Einstein. Además de moverse en el universo de la contingencia, la mecánica cuántica es una teoría incompleta ya que no incorpora a la fuerza de la gravedad. Por tanto, es también imperfecta.

A la par de los cuánticos, el matemático ruso Alexander Friedman, el sacerdote francés Georges Lemaître y el norteamericano Edwin Hubble demostraron que el universo está en movimiento, que las galaxias se alejan y que el Universo se expande.

El físico ucraniano George Gamow (1904-1968) fue quien propuso que el universo se creó en una gran explosión (Big Bang) a partir de una singularidad primigenia de espacio-tiempo. En esa singularidad, las magnitudes de los campos gravitacionales pierden sentido, pero su existencia es posible en el marco de la teoría de la relatividad general, propuesta por Einstein.

Sin embargo, la gran explosión por sí sola no puede explicar por qué es homogénea la “temperatura” procedente de regiones opuestas del firmamento. Según la teoría, no hay modo alguno en que esas regiones hayan podido estar en contacto; es lo que se conoce como el “problema del horizonte”.

Materias y energías. Ese asunto lo resolvió primeramente Alan Guth en 1981, cuando formuló su teoría inflacionaria, completada por otros científicos. Esta teoría propone una expansión exponencial inicial del origen del universo durante una minúscula fracción de segundo, y preserva los aciertos de la teoría edl Big Bang corrigiendo lo necesario.

Lejos de describir un universo perfectamente simétrico, el modelo inflacionario propone una cosmología de fluctuaciones cuánticas; cambios temporales en la cantidad de energía que dieron origen a las partículas primigenias y a todas las estructuras conocidas: desde polvo cósmico hasta seres humanos.

Sin embargo, la materia visible es apenas una pequeña porción del universo, el que se expande aceleradamente en el contexto de la materia oscura y la energía oscura, componentes mayoritarios de la naturaleza de esencia desconocida que están allí.

Todo apunta a que la densidad del universo es menor que la necesaria para detener su expansión, por lo que la formación de las estrellas cesaría eventualmente, las galaxias se evaporarían, el protón se extinguiría y la entropía del universo se incrementaría hasta el punto en que ninguna forma de materia ni energía podría ser sacada de él.

Aquello sería la muerte térmica absoluta, el estado cosmológico ideal donde nada cambiaría porque no habría nada para cambiar; pero todo esto es solo una teoría científica, propuesta por seres imperfectos, productos de la evolución material y orgánica; por tanto, perfectible…