La fotógrafa Flavia Sánchez cabezas acompañó a la familia Chaves Villalobos durante seis meses, para atestiguar su día a día con contemplación.

Elena se asustó , como nunca antes en su vida, cuando habían pasado tantos meses y Carlitos no la miraba a los ojos para decirle “mamá”.

Con el recuerdo, se desprende una gran nube de humo que asciende desde la cocina hasta los límites de su espalda, aunque el vapor que se postra en su silueta pareciera más bien brotar de su propio cuerpo –de sus propios recuerdos– que de las verduras que se calientan en la olla.

Con tal reminiscencia, su esposo Carlos arrodilla la mirada. Él bien recuerda que, para aquel entonces, Elena no hacía más que gritar en silencio.

Han pasado ya cinco años de la inolvidable memoria. Para ese momento, su hijo Carlitos tenía tan solo tres años, la mirada púrpura y los ojos llenos de lágrimas de leche.

Lo único que de su boca salía era el miedo cuando Tarzán aparecía en los anuncios del canal Disney Junior. El niño escapaba de las luces de la pantalla para esconderse entre los brazos de su madre; él no le emitía palabra alguna, solo la pellizcaba y sonreía.

Su hermano Tyler, dos años mayor que él, miraba a lo lejos sus angustiosos recorridos con los ojos cargados de insomnio.

“Fue entonces cuando Carlitos llegó a meterse un abalorio en la nariz”, rememora Elena, ahora en otra casa, con dos hijos más y frente a Carlos, su esposo, quien lleva sus manos color oro hasta una nuca quemada por el sol limonense.

“Tuvimos que llevarlo de carrera a un doctor en Turrialba”, recuerda la madre, “y lo que nos dijeron fue otra cosa. Sí, estaba infeccionado, pero no era solo eso. Mi chiquito lo que tenía era autismo, y lo iba a tener para siempre... Eso fue lo que me dijeron”.

Un silencio profundo aprovecha la entrada del viento para colarse en el pasillo, mientras la neblina poco a poco se disuelve en los hombros de Elena.

“Desde ese momento yo no paré de llorar por tres días. Caí en depresión. Mi esposo ni mi suegro lo entendían, pero yo caí en cuenta que mi hijo iba a tener eso para siempre. Pasó un año y nos dimos cuenta de que Tyler, a pesar de que ya había crecido, también tenía autismo. Llegaban visitas a la casa y nadie preguntaba cómo estábamos porque sabían la respuesta... Después vendría Camilo que al año se lo detectaron y ahora estamos esperando a bebé, que Dios quiera que no tenga. De ahí a empezar desde cero”.

Mientras padre y madre recuerdan, la frente de sus cuatro hijos se bendice con el calor limonense que cobija el pequeño jardín de la casa. Los cristales húmedos de las ventanas abren un cielo azul, y dejan ver a Tyler, Carlitos, Camilo y Danilo dibujando su propio mundo en láminas blancas.

El más alto de ellos es Tyler, el hermano mayor de cachetes redondeados y cabello hacia adelante. Junto a él, tomando el pasto desde el suelo, está Carlitos, el único de los cuatro hermanos que tiene autismo severo y quien mantiene sus ojos salteados la mayor parte del tiempo.

Dentro de la casa corre desnudo Camilo con sus ojos verdes, piernas ágiles y eterna curiosidad por los zapatos. Él tantea sacar el colchón de su cama sin éxito, pues el ancho de la puerta no le permite su paso. Su prolongada sonrisa, que parece un piano de teclas infinitas, sonríe con complicidad antes de seguir corriendo por el pasillo sin ropa.

En el portal de la casa quien queda es Danilo, el bebé de la familia. Hace tan solo un par de meses comenzó a caminar y su curiosidad lo lleva a cargar, con solo una mano, a Fleming, el gatito que llegó a la casa hace tan solo siete días.

“No, mi amor. No lo agarrés así”, le grita su madre desde la cocina, dejando que el humo desaparezca con el movimiento.

Danilo rápidamente entiende y suelta al gato de inmediato. Elena continúa su recorrido y alcanza a abrazar al bebé en el ventoso pasillo de la casa.

Desde afuera, penetra el inconfundible aliento de la provincia de Limón. Los árboles cantan y se mecen al ritmo de su propia canción, en este barrio silencioso de grietas de concreto y cercas de madera. Mientras tanto, los cuatro niños intentan rimar con la melodía que les susurra la ciudad.

Una familia atípica

Elena tenía 23 años y Carlos 18 cuando decidieron casarse, hace ya ocho diciembres. Para ese momento, solo Elena había escuchado la palabra “autismo” en su vida.

“Yo tuve un primito que tenía autismo cuando nació”, recuerda la madre al pie de la cocina, con las manos entrelazadas sobre sus regazos. “Mi tía se enojaba con él y le decía que era un chiquito malcriado. Lo trataba como si no tuviera la condición. Ella era una muchacha muy joven y nadie le dijo nada sobre cómo cuidarlo. Lo nalgueaba, lo regañaba porque para ella era un chiquito grande que entendía. Un día tenía mucha fiebre y le metió una pastilla de acetaminofén a la fuerza, sin disolver. Otras veces se había tomado la pastilla, pero ese día se empezó a ahogar. Se desesperó, lo llevó a la clínica y llegó tarde…”, cuenta Elena con la mirada apuntando al suelo de la casa. Nuevamente, el silencio penetra la sala.

“A ella no le explicaron qué era el autismo, sino que creía que su hijo era un chiquito ‘especial’, que no podía caminar ni hacer muchas cosas y diay.. murió a los siete añitos. Por dicha mis hijos han podido crecer bien y ahí los ve, que son bastante alegres”, dice, y deja armarse una pequeña sonrisa en sus labios al mirar a sus niños.

Hoy Tyler tiene 8 años, Carlitos tiene 5, Camilo 4 y Danilo tiene trece meses. La orquesta de los cuatro hijos suena a toda hora, sea con el insomnio nocturno, con la hambruna de la madrugada, la ansiedad vespertina y la felicidad constante durante el día.

El mundo de los niños no es el mismo de adentro hacia afuera como para las personas neurotípicas (término con el que se refieren a quienes no presentan el trastorno autista). La naturaleza es la misma, las personas son las mismas, el entorno es el mismo, pero la percepción de sabores, olores y colores roza su piel con matices propios.

No hablar de sus sentimientos es una de las mayores particularidades de los hermanos Chaves Villalobos. Eso no significa que no expresen emociones: dibujan con amor los rostros de su padre y madre, abrazan a sus hermanos, acarician a Fleming, lloran y se enojan.

También tienen patrones: Camilo necesita caminar sistemáticamente por los mismos sitios en más de una ocasión para sentirse cómodo; Carlitos solo ve en la televisión Teletica y Disney Junior aunque la programación no le guste; y Tyler necesita recoger todos los objetos que se encuentra en la calle.

Danilo –quien aún espera su diagnóstico sobre la condición autista– es quien ha tenido un crecimiento diferente a sus hermanos mayores, según la propia Elena relata: “él señala objetos, se expresa con mayor claridad cuando se siente incómodo, no siente miedo al peligro y aprendió a levantarse y andar con más facilidad que sus hermanos”, anécdotas que no sucedieron con sus otros tres hermanos.

Eso sí: el bebé aún no habla.

“Las primeras palabras de los otros tres fueron muy particulares”, precisa la madre mientras mira a sus hijos que ahora ven la televisión con calma. “Yo creía que Tyler era sordo y que por eso no hablaba, pero empezó a decir nombre de animalitos que veía en la tele, como el león y el tigre... Así supe que sí escuchaba”, rememora.

”Con Carlitos lo primero que dijo fue un diálogo de televisión sin sentido. Gritaba ‘conejo’ por toda la casa. Era algo que no entendíamos al comienzo... Y bueno, Camilo hace poco empezó a hablar. Él lloraba y pellizcaba, pero no podía decir por qué. Son cosas que tal vez en otras familias se dan por sentadas, pero que aquí significan mucho”.

A la espera de sus primeras palabras, Danilo crece con más espacio que nunca. Esta es la casa más amplia en la que ha vivido.

Sus hermanos sienten lo mismo: desde que hace unos meses se mudaron a Guácimo, tienen más espacio para jugar.

“Yo lo único que quiero es ver televisión en paz”, dice sonriente Carlitos.

El aireado pasillo evita que el calor se acumule en el techo –como sucedía en su pasado hogar–, el jardín les permite tomar sol a cualquier hora y el corto vestíbulo que recibe a la casa permitió que la llegada del gato Fleming fuera posible.

Aún así, esta casa se sostiene sobre las venas de una tierra que, pese a recibirlos, no es suficiente para sus necesidades. Hasta el silencio delata un mundo diferente al otro lado de la puerta.

LEA MÁS: En Costa Rica unas 64.000 personas presentan autismo

Cuatro manos no alcanzan

Desde hace ocho meses que la familia Chaves Villalobos se mudó a su actual residencia en Guácimo y, desde hace un mes, los cuatro niños han pasado todos sus días entre las cuatro paredes de su hogar, pues la huelga nacional contra la reforma fiscal llevó al cierre provisional de las escuelas en las que estudian sus niños.

Camilo, Danilo y Carlitos asisten a la escuela de enseñanza especial que está a doscientos metros de su casa, mientras que Tyler asiste a la Escuela Central de Guácimo que queda a kilómetro y medio de su residencia. Allí, la música del pequeño no ha logrado rimar con la del centro educativo.

“Tyler no me cuenta una historia de lo que pasa en el día de principio a fin, pero sabemos que las cosas no están bien”, confiesa Carlos, quien emula la postura de Elena y entrecruza sus brazos en el sillón de la casa. “Nosotros le preguntamos sobre el día y hay que unir todo lo que dice para saber lo que le pasó”.

En medio de su relato, aparece Camilo para abrazarle las piernas y pedirle que baje del techo de la casa un bulto verde con algunos dibujos que ha realizado. “Por favor”, le ruega.

Carlos se levanta, le consigue el bulto, le advierte que tenga cuidado y continúa la historia.

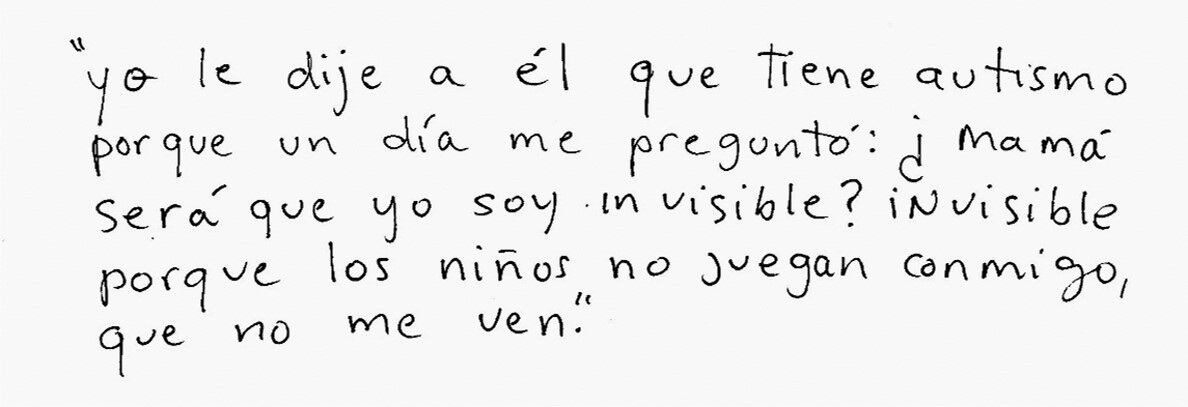

“Entonces nosotros tenemos que preguntarle y preguntarle a Tyler para que nos diga cosas y así nos hemos dado cuenta que lo han agredido”, sentencia el padre mientras intenta ayunar de lágrimas. “Se ríen de él porque hace sonidos en clase, no lo comprenden... En las tardes, llega a la casa con un montón de borradores y lápices en sus bolsillos porque en el recreo pasa solito y se distrae con eso”, dice el padre con los ojos llenos de impotencia.

“Él viene feliz, brincando, tranquilo siempre. Aunque haya pasado algo difícil, él viene tranquilo, feliz”, interviene Elena, “pero todo esto no le pasaba donde vivíamos antes. En la otra escuela, había compañerismo, compartían merienda, aprendió a leer, ¡fue hasta abanderado en el primer año de escuela! Venir acá fue como chocar con pared. Él es muy estudioso, le encanta el inglés… Lo que pasa es que se cansa y no comprenden sus necesidades”.

En los estantes que rodean las verdes paredes de la casa se amontonan cajones abarrotados de dibujos de los cuatro niños. Dinosaurios, ojos llorosos, personajes de televisión y retratos familiares quedan plasmados en las páginas blancas que se colorean todos los días. Tyler, Carlitos y Camilo dibujan su mundo para honrar sus heridas, sin saberlo.

Carlos y Elena no tardan un segundo en descifrar los dibujos de los tres niños: tres picos sobre un círculo dibujan una gallina; un rectángulo con cuadros en sus bordes inferiores recrean un dinosaurio; una letra T gigante emula la fachada de su escuela…

Padre y madre entienden todo de sus hijos. La felicidad que les provoca el amor honesto de Camilo, Danilo, Tyler y Carlitos tiene, al otro lado del subibaja, la desazón de que las personas que viven fuera de la puerta de su casa no hacen lo mismo.

“Los otros niños y profesores no lo entienden. Todos los días nos mandan boletas por la conducta de Tyler, porque él nada más ve el color rojo, azul y negro en la pizarra en vez de palabras. Siempre parece que él es quien hace daño a algún compañero, aunque hay algo que detona eso. Nunca ven el detonante, ven el resultado. No ven lo que pasó anteriormente. Ese es el problema y ellos merecen oportunidades, como cualquier otra persona. Merecen tener un futuro”, dice el padre con la boca llena de una rabia invisible.

“Uno se preocupa por llevarlo a tiempo y bien vestido a la escuela, a un ambiente donde no se siente bien. Nosotros quisiéramos que Tyler esté en la escuela de enseñanza especial, pero existe una ley de inclusión que dice que porque Tyler sabe leer y escribir debe ir a la escuela regular, y que las escuelas de educación especial se van a eliminar en diez años, pero para él es muy difícil”, agrega el padre. “Ellos son inteligentes, son amorosos, pueden hacer muchas cosas. Lo que necesitan es esa oportunidad”.

Desde afuera de la puerta no solo existe una visión deformada de los niños, sino también de los progenitores. Elena y Carlos deben intercambiarse el cuido de los hijos, recogerlos a las diferentes horas en que salen de la escuela, llevarlos a las citas en tres hospitales diferentes (el de niños, el de Guápiles y el del centro de Limón) y controlar los medicamentos de cada infante.

En momentos de crisis, padre y madre envuelven a sus hijos en una cobija con fuerza, mientras que los niños piden que los presionen para relajarse. “Lo único para contrarrestar las crisis es sobrellevarlo”, lamenta la progenitora.

Carlos y Elena no se quejan, pero sí se ven obligados a permanecer en casa siempre. La madre pasa todas las horas de la semana en casa, mientras que el padre trabaja un día del fin de semana en una bananera en Matina (antes iba los dos días del fin de semana, pero la huelga lo ha obligado a permanecer otro día más en casa).

Elena, por su cuenta, en las últimas semanas se ha visto obligada a suspender sus clases nocturnas para terminar estudios. Debajo de los estantes llenos de dibujos de los niños cuelgan un par de libros didácticos que Elena intenta leer por las noches cuando la familia duerme.

“Aquí solo somos nosotros dos”, reafirma Elena. “La vecina de al lado ni nos dice buenos días., todos están muy aparte. En la casa anterior, teníamos a la par a dos señores mayores que cuidaban a un muchacho con parálisis. Ellos nos apoyaban porque sabían lo difícil que es sentirse comprendido” dice con la garganta seca. “Ahora estamos más solos”.

En el estante de los dibujos también reposan los papeles que evidencian el calendario de citas de los niños. Entre los documentos, aparece el nombre de Elena y Carlos, pues ambos también requieren atención clínica.

“Aunque a veces no coinciden con las citas de ellos, nosotros también necesitamos ayuda de psicólogo. Nosotros, además de saber cuidarlos, necesitamos estar bien, necesitamos que nos ayuden porque es algo difícil, pero siempre lo que quisimos era tener una familia. Nosotros queremos estar bien para ellos porque, de nuevo, ellos lo que merecen es una oportunidad de crecer bien”, confiesa el padre.

“Hay cosas que uno día a día va aprendiendo de ellos, por la manera en cómo actúan. En ellos no hay malicia, no hay nada malo, solo tienen pensamientos diferentes. Ellos son sinceros y honestos. Hay cosas que a uno se le olvidan que son importantes, algo tan sencillo como amarrarse los cordones”, dice Carlos y suelta una fuerte sonrisa en sus ojos. “¡Camilo hasta hace una semana aprendió a amarrarlos! Es un logro grandísimo y genera una gran satisfacción. Uno aprende a estimar lo pequeño, porque son cosas que cuestan demasiado, pero ellos siguen creciendo y siguen creciendo bien”.

Carlos deja que sus palabras reposen en la sala hasta que se compenetran con las paredes. El silencio invade, una vez más, y los niños apagan el televisor para que solo el sonido del aire sea el que se cuele en la sala.

De nuevo, el aliento de Limón es inconfundible. Los árboles cantan, vuelven a mecerse con el ritmo de su propia canción.

Los cuatro niños se unen en el suelo, ahora con Camilo vestido. Intentan que el calor salga de su cuerpo, al ritmo de su propio son.

Mientras tanto, octubre se hunde en la casa. Elena deja una mano en la cocina y con la otra toma a Danilo. Carlos mece a Carlitos con su izquierda y toma a Tyler con la izquierda. Tyler mira a lo lejos a Camilo, quien, desde el suelo, acaricia con su mano izquierda al gatito Fleming mientras que, con la otra, intenta arrancar el azul del cielo.