“Lo imborrable es el olor de la muerte. Intenso, pegajoso, dulzón. Poderoso como el tentáculo de un monstruo desconocido. Eso reinaba en las afueras del aeropuerto de Guyana el 22 de noviembre de 1978. Cuatro días antes, a unos 240 kilómetros de la capital, Georgetown, en un asentamiento llamado Jonestown, 909 personas, en su mayoría estadounidenses, habían muerto por propia decisión o habían sido asesinadas como parte de un ritual último que prometía la vida eterna. Otras cuatro personas, una mujer y sus tres pequeños hijos, habían muerto en la casa que la secta tenía en Georgetown. Y otras cinco personas, un legislador por California del partido demócrata, tres periodistas y un desertor de la secta, también habían sido asesinados en el aeropuerto de Port Kaituma, vecino a Jonestown. En total, 918 muertos en un país al que el horror puso en el mapa y que no ha podido despegar de ese espanto en cuatro décadas”.

El testimonio del periodista argentino Alberto Amato, del diario argentino Clarín, se convirtió en una inédita mirada a aquella escena aterradora que vivió hace 40 años, como enviado especial a la cobertura de una masacre que, para entonces, ni él ni el resto del mundo tenían noción de las dimensiones.

El 18 de noviembre pasado se cumplieron 40 años de lo que se conoce como el mayor suicidio colectivo de la historia... por estos días, cuatro décadas atrás, le daban la vuelta al mundo imágenes espantosas de al menos 923 hombres, mujeres y niños en Jonestwon, el asentamiento de la secta Templo del Pueblo, en Guyana.

Madres con sus hijos en brazos, los hombres abrazados a sus esposas, todos muertos. La capacidad de asombro del planeta no alcanzaba a comprender lo que los despachos de las agencias de noticias decían: casi todos habían muerto atrozmente, tras haber bebido limonada envenenada con cianuro. A los bebés se les inyectó el líquido venenoso en la boca. Fue uno de los peores casos de suicidio colectivo y masacre en la historia conocida de la humanidad.

“Si no nos dejan vivir en paz, al menos queremos morir en paz”, había proclamado con voz lánguida y dolorida el carismático fundador de la secta Templo del Pueblo, Jim Jones, al dirigirse a sus adeptos, según reseñaron La Nación y cientos de diarios mundiales, que mantuvieron el caso Guyana vigente durante varios meses, ante la atrocidad de los detalles que fueron trascendiendo. “La muerte solamente es el tránsito a otro nivel”, les prometió Jones a sus seguidores en un intento de disipar la duda y el miedo ante el fin cercano.

Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y con la globalización de los medios de comunicación, nuevos testimonios han ido surgiendo en diarios, noticieros y documentales que agigantan las dudas de que todas las víctimas escogieran voluntariamente la muerte aquel 18 de noviembre de 1978.

Varios supervivientes relataron más tarde que alrededor del centro de reuniones del asentamiento agrícola en la selva de Guyana se habían apostado vigilantes armados y que numerosos miembros de la secta tenían heridas de bala.

Lo que al principio parecía ser un suicidio colectivo inducido por un delirio religioso resultó ser más bien, según los supervivientes, una masacre.

“Simplemente nos mataron”, dice, por ejemplo, Tim Carter, un exmiembro de la secta, en la película Jonestown, de Stanley Nelson. Por lo menos no hay duda de que los aproximadamente 250 bebés, niños y jóvenes muertos fueron asesinados.

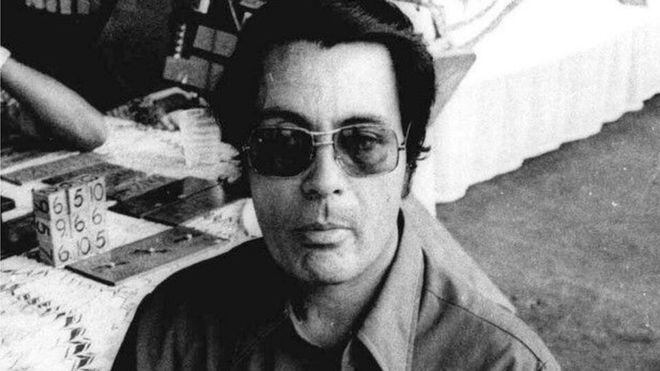

“Esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario”, juró Jones, quien solía ocultar su rostro tras unas gafas oscuras, ante sus adeptos. Estos lo habían seguido desde Estados Unidos hasta la selva del país suramericano, donde, según la incoherente doctrina de salvación de su líder, se convertiría en realidad el paraíso en la Tierra. Sin embargo, el sueño de una igualdad racial, justicia social y un trato lleno de amor entre la gente acabó en una catástrofe.

Un superviviente dijo: “Eso no fue una revolución, sino una pérdida sin ningún sentido”.

El delirio y la locura

“Acabemos con esto ya. Acabemos con la agonía”. Estas fueron las últimas palabras que escucharon más de 900 personas antes de morir envenenadas con cianuro en mitad de una recóndita selva tropical hace 40 años, según una reciente reseña de la agencia AFP.

Quien las pronunciaba era Jim Jones, líder de un culto religioso basado en los principios de una sociedad utópica que pasaría a la historia como instigador del “mayor suicidio colectivo” nunca visto.

El Templo del Pueblo nació en los años cincuenta al calor de los movimientos contraculturales que durante la Guerra Fría surgieron en Estados Unidos. “Buscaba un lugar donde se luchara por la justicia y se deseara un mundo mejor. Por eso me uní”, recuerda en declaraciones a la BBC Laura Johnston Kohl, una de las pocas supervivientes de la masacre de Guyana que entró en la comunidad atraída por sus ideales de solidaridad e igualdad racial.

Con el testimonio de Laura, hoy de 71 años, la BBC ofreció el lunes de esta semana una de las versiones más novedosas acerca del dantesco caso y sobre cómo pudo escapar de la muerte y reconstruir su vida tras pasar por una experiencia de semejante calibre.

Criada en Washington D.C en los años 50 y 60, Laura Johnson no era ajena al activismo. Para 1970, cuando se unió al Templo del Pueblo en California, a los 22 años, ya había recibido gas lacrimógeno en una protesta contra la guerra de Vietnam, trabajado con las Panteras Negras y asistido al famoso festival de Woodstock en 1969.

“Mi vida era un lío, tuve un matrimonio fallido y estaba buscando un lugar para ser política en un ambiente más seguro después de una serie de malas decisiones”, le dijo a BBC.

Acudió a unas pocas reuniones en la sede del grupo en Redwood Valley, en el norte de California, y pronto fue conquistada por sus ideales de benevolencia e igualdad racial.

Jim Jones, un carismático pastor evangélico, había fundado el Templo del Pueblo como una comunidad religiosa racialmente integrada en Indianápolis en 1956, antes de trasladarse a California 10 años después.

Jones convencía a sus seguidores de que el mundo estaba a las puertas de un inminente apocalipsis nuclear, y creía que su comunidad “socialista apostólica” tenía posibilidades de sobrevivir y cimentarse después de eso.

La mujer se convenció de que la secta de Jones era la solución a su permanente caos existencial.

El grupo se autoabastecía y suministraba atención médica a sus miembros. Ahora correspondía hallar el lugar, lejos de California, que les permitiera sobrevivir al “apocalipsis” nuclear que pregonaba Jim Jones.

Sin embargo, el paraíso prometido ya empezaba a palidecer, aún antes de que Jones y sus adeptos salieran de Estados Unidos.

El gobierno les había puesto el ojo ante críticas de la prensa que hablaban de enajenamiento, maltrato y abusos. Se decía que la alimentación de los seguidores consistía era escasa y desagradable, mientras que líder se daba gustos con alimentos congelados y hasta productos gourmé.

También se decía que Jones chantajeaba a sus adeptos con la amenaza de que, si dejaban la comuna, atentaría contra sus familias.

Las críticas iban en ascenso, entonces fue cuando Jones decidió aislar a su congregación, con la promesa de la tierra prometida tras el apocalipsis, y se estableció en Guyana (noroeste de Suramérica), excolonia británica, en junio de 1977. Poco más de un año después, este sería el destino final para más de 900 fieles.

En Guyana se construyeron casas, se estableció un sistema agrícola para alimentarse y se levantaron diversas estructuras, todo por cuenta de los seguidores de Jones que, según el documental El paraíso perdido (History Channel), se quedaron sin opción de defenderse o abandonar la secta, a pesar de que los abusos iban en aumento, según han narrado los sobrevivientes en los años posteriores.

El asentamiento, bautizado Jonestown, fue elegido porque muchos de los residentes de Guyana hablaban inglés y esto rompía una barrera para quienes quisieran unirse a la comunidad.

El “paraíso socialista” que pintaba el pastor estaba asentándose, pero la paranoia de Jones aumentó drásticamente y vivía cada vez más atormentado pensando que había complots para acabar con su congregación.

Tal como lo informaría el FBI a la prensa, después de la hecatombe, Jones creó un plan bautizado “noches blancas” en las que se simulaban suicidios colectivos en caso de que llegaran invasores a la comunidad. Para el “reverendo”, el suicidio era revolucionario, una forma de lucha contra los traidores y “los cerdos capitalistas” de Estados Unidos. Su discurso, calificado como “lavado de cerebro”, causaba cada vez más preocupación en el gobierno estadounidense.

Y mientras tanto, recuerda Laura Johnson, “el estado mental de Jim Jones se estaba deteriorando y el experimento de Jonestown comenzaba a fallar”.

Ella se salvó de morir en la masacre porque días antes había solicitado permiso para viajar a Georgetown con el fin de ayudar en una sede de la iglesia establecida en la capital de Guyana.

Hoy, es una de las pocas testigos que vivieron para narrar todo lo que se dio dentro de la secta, en los meses previos a la catástrofe.

“La gente acusaba a Jim Jones de secuestrar a sus hijos, y sus secretarias habían huido con información escandalosa sobre lo que estaba sucediendo”.

Se hablaba de “control tiránico” del mesiánico Jones, quien emitía sermones en altavoces durante horas, llenos de teorías de la conspiración sobre el gobierno estadounidense, desertores y familiares preocupados.

Las condiciones de vida empeoraban a diario, de acuerdo con el citado documental: escaseaba la comida y los residentes sufrían enfermedades tropicales, además de sus esclavizantes jornadas de trabajo en medio de un calor infernal.

“Jonestown no estaba preparado para tanta gente, éramos 1.000, y no éramos autosuficientes. Así que Jim Jones sentía la presión”, recuerda Laura.

“Su adicción a las drogas y sus trastornos de personalidad empeoraron. Cada vez tenía menos capacidad para funcionar”, agrega la mujer.

Un artículo conmemorativo del diario colombiano El Espectador reseña cómo el estado mental de Jones empeoró cuando Leo Ryan, un representante a la Cámara de California, se acercó a visitar su comunidad para verificar que no hubiera abusos, como algunos familiares de los miembros del Templo del Pueblo habían denunciado.

Y entonces, pasó lo impensable. El mencionado documental El paraíso perdido muestra tomas en las que aparece el legislador Ryan durante su viaje a Jonestown, en el que habría comprobado que los abusos eran un hecho e incluso, a escondidas de Jones, varios seguidores le habían hecho llegar papeles con breves mensajes en los que le pedían auxilio.

Ryan, acuerpado por su investidura, invitó a varios adeptos arrepentidos a devolverse con él a Estados Unidos, y les aseguró a muchos más que pronto organizaría un vuelo para que, quienes quisieran, regresaran a su país.

Luego ocurrió un confuso suceso: cuando iban a abordar el avión que los llevaría a casa, los miembros de la secta que supuestamente habían aceptado regresar, dispararon contra el congresista y sus acompañantes. Ryan y tres periodistas murieron.

El mundo estaba a punto de enterarse de que la locura de Jim Jones ya era oficial. Inimaginable era que lo peor apenas estaba comenzando.

Jones a perdió del todo la cordura. La noche del 18 de noviembre convocó a todos sus seguidores a una reunión y les pidió “acabar con la agonía” que sentían. Repartieron refresco con cianuro a hombres, mujeres y niños, los primeros en beber el mortal líquido. Novecientas nueve personas murieron en cuestión de horas. Jim Jones también murió, pero de un tiro en la cabeza.

A la fecha, hay versiones encontradas sobre si fue un suicidio o lo asesinaron.

Las horas más oscuras

Dicho en términos generales, como se ha narrado la historia en los últimos años, se percibe que se trató de algo incomprensible y dantesco.

Pero el relato del periodista argentino recién publicado en el diario Clarín, ofrece una visión única de lo que pasó una vez que la luz del sol descorrió, poco a poco, el espanto, el horror, lo impensable.

“Los cadáveres yacían en la jungla, todos embolsados en lona verde, con un largo cierre relámpago que abarcaba de los pies a la cabeza, la clásica bolsa de los ejércitos, que habían esparcido en el rincón sudeste de la principal pista de aterrizaje del aeropuerto de Georgetown como una gigantesca alfombra hecha de retazos (...)

"Cantaban. Aquellos soldados tan jóvenes cantaban, no alegres, pero cantaban. Corrían de a dos en dos, casi gráciles, hasta una bolsa, la alzaban como si pesara nada, la llevaban corriendo hasta la culata de tres camiones y la arrojaban a la caja, donde la esperaban otros dos soldados. Tres camiones, tres pelotones, un concurso a ver cuál de los tres pelotones cargaba más rápido su camión con cadáveres. Eran marines de los Estados Unidos. Habían llegado el 21 (de noviembre) para tratar de poner orden en el caos. Eran setenta y usaban dos enormes helicópteros CH 53.

“Recuerdo que al mando de todo aquel delirio había un sargento de apellido Medina, si la memoria no me traiciona, de español perfecto y un ánimo de acero que mantenía a sus muchachos a raya y apenas los dejaba parar para tomar agua. Y después a seguir el concurso y el canto. ¡Go, go, go, go…! Y allá iban sus muchachos, con la marcha del cuartel en los labios: tá-ra-ra-ra, tára-rááá. Medina me miró, sabio: ¿”Qué querés que haga? –me dijo– Si los dejo pensar se matan ellos también”.

"El olor de los cuerpos podridos, casi reclamados por la jungla vecina que emanaba un aire cálido y envilecido que apuraba la descomposición y se te pegaba a las paredes de las fosas nasales, se metía en el tramado de la ropa, se pegaba al cuerpo, al pelo, a las manos, al grabador inútil (¿qué vas a grabar? ¿El hedor?), a la lapicera, al anotador; estabas sucio, contaminado, vos también corrompido, ni la ducha del hotel te sacaba esa peste de encima. Aquel olor era líquido, te inundaba, te ahogaba.

"Ese es el recuerdo que perdura, casi físico, palpable, después de cuarenta años. Llegué a Guyana, joven y decidido, sin saber qué me esperaba. Volví un poco más viejo, como enviado especial de la revista Gente para buscar explicación a lo inexplicable.

La identificación de los muertos

"El sargento Medina me llevó hasta los ataúdes apilados de a tres y en hileras de tres: nueve ataúdes por bloque, cada uno con un nombre y un número y una letra. Había varios bloques. Allí tenían que colocar las bolsas de los muertos identificados, que no eran muchos (...)

"Los soldados guyanenses habían escrito el nombre y apellido de esa gente en etiquetas que habían colgado del pulgar del pie de cada cadáver. Pero el clima, la humedad, la lluvia, el calor, la selva, habían diluido en muchos casos la tinta de las etiquetas, o habían descascarado la cartulina Manila marrón clara, y había que empezar todo de nuevo. “Hicieron todo mal –dijo Medina– Ni siquiera supieron nunca cuántos muertos tenían”.

"Mientras Medina daba un descanso leve a sus soldados, esos cuerpos llegaban desde Jonestown, invadida por el FBI y la CIA, en los mismos helicópteros que habían transportado a los jóvenes soldados. Los cuerpos sin identidad y sin ataúd designado estaban destinados, todos, a la base aérea de Dove, en Delaware, donde un equipo de forenses, militares y civiles, intentarían identificarlos por sus huellas dactilares o lo que quedara de ellas.

"Con el tiempo, el total de cadáveres no identificados fue de 409. Las autoridades americanas buscaron, sin demasiado éxito, un sitio para enterrarlos, hasta que los restos fueron aceptados por el Evergreen Cemetery de Oakland, que ofreció una tumba masiva. Allí fueron sepultados el 11 de mayo de 1979, seis meses después de la masacre. Medina me llevó a ver lo que él quería que viera: un ataúd gris perla con una leyenda: “Rev Jimmie Jones 13B”.